Das mit dem Lieblingsbuch ist so eine Sache. Gibt es tatsächlich einen Buchtitel, der über alle Zeiten hinweg mein absoluter Favorit ist? Oder ändern sich nicht in bestimmten Lebensphasen die Präferenzen, abhängig von Alter und Lebenserfahrung?

Die Frage nach Lieblingsbüchern gleicht damit oftmals eher eine Momentaufnahme. Dennoch haben Listen dieser Art Hochkonjunktur, weil der Büchermarkt so unübersichtlich ist. Etwa 70.000 neue Bücher erscheinen jedes Jahr allein in Deutschland.

Was ist also ein Lieblingsbuch? Es muss nicht unbedingt jenes Buch sein, das man im Nachhinein möglicherweise für das beste je gelesene hält. Nein, ein Lieblingsbuch muss während des Lesens Spaß machen. Auf ein Lieblingsbuch freut man sich, bevor man es abends aufschlägt und gebannt weiterliest. Ein Lieblingsbuch würde man niemals wegwerfen, weil man sich jederzeit die Option bewahren will, es wieder zur Hand zu nehmen. Für die Kollegen in der Redaktion erfüllen die folgenden Schmöker diese Auswahlkriterien.

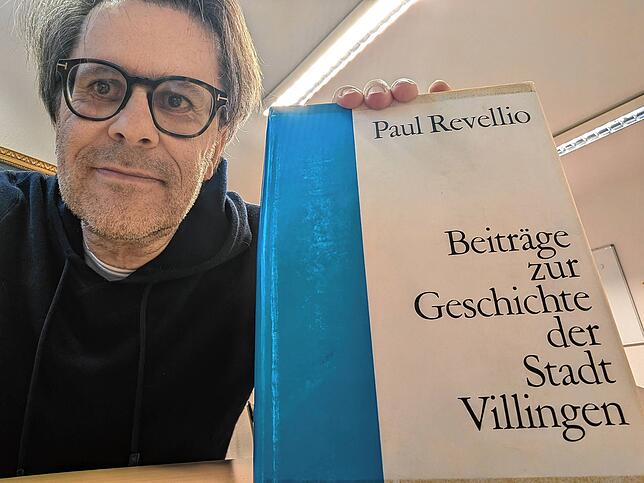

Antonio Tabucchi: Erklärt Pereira

Die Frage nach dem Lieblingsbuch ist eine gleichermaßen schöne wie gemeine Frage. Ich würde um die 50 Titel praktisch auf eine Stufe stellen und darf doch nur ein Buch nennen. Dann eben „Erklärt Pereira“ von Antonio Tabucchi, 1995 in Deutschland erschienen. Handlungsort ist Lissabon im Jahr 1938. Dr. Pereira ist ein Kulturredakteur ohne Redaktion, denn den kulturellen Part der neu gegründeten Abendzeit „Lisboa“ bestreitet er alleine. Seine Spezialität: Nachrufe auf Autoren, die jüngst das Zeitliche gesegnet haben.

Aus diesem doch eher grauen Einerlei wird er herausgerissen, als er den jungen Philosophie-Studenten Francesco Monteiro Rossi kennenlernt. Als der Schwierigkeiten mit der Geheimpolizei bekommt und getötet wird, reift Dr. Pereira zum stillen Helden. Er schreibt in seiner Zeitung einen Nachruf auf den jungen Mann, in dem er die Tat schildert und die Mörder benennt – ein risikoreiches Unterfangen im Portugal der ausgehenden 30er-Jahre. Geschickt umgeht er die Zensur, der Artikel erscheint.

Die Wandlung Pereiras, der Mut in einem entscheidenden Moment, die Zivilcourage angesichts eines faschistischen Regimes, das liest sich unheimlich spannend und besitzt durchaus Relevanz auch für unsere heutige Zeit. 200 Seiten, kein Wort zu viel, tief berührend, privat und doch politisch, ein Lebensratgeber ganz ohne Ratgeberattitüde. (Markus Schmitz)

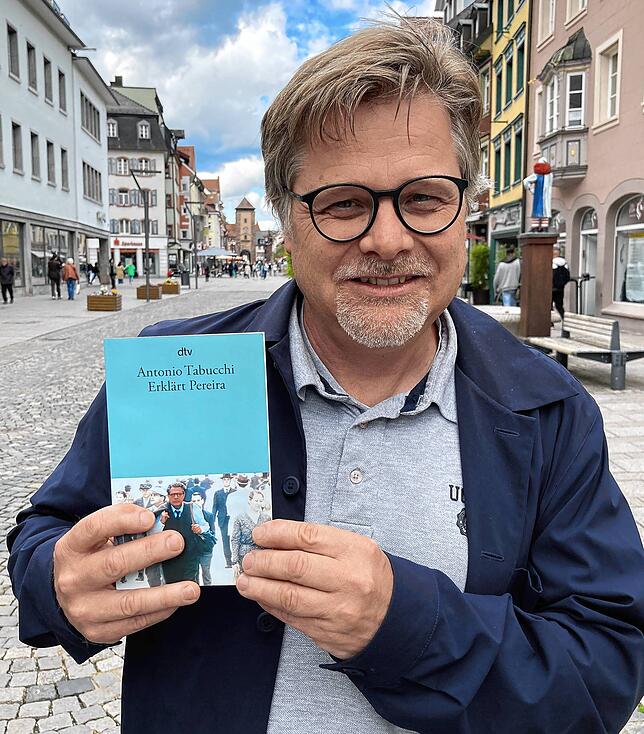

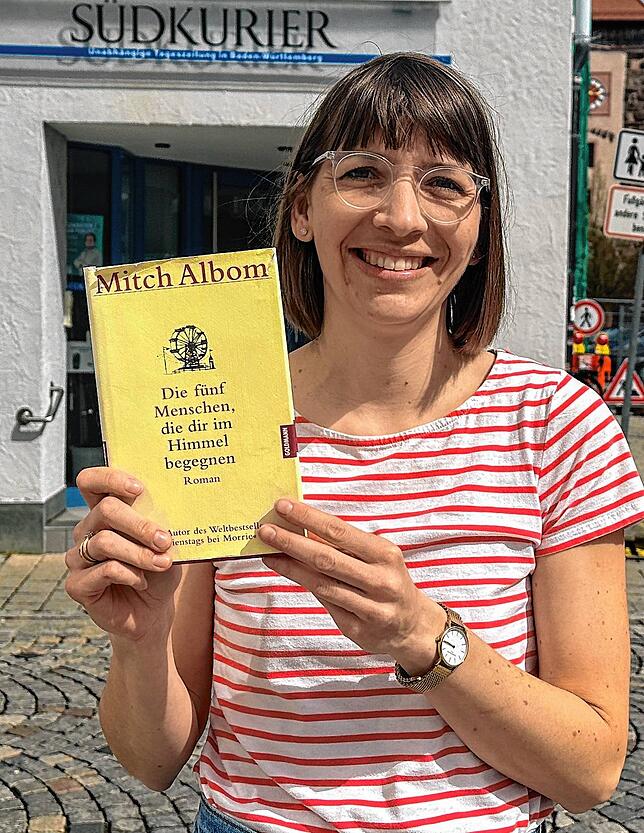

Mitch Albom: Die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen

Ein Buch, das mich bereits fast mein gesamtes Leben begleitet und das ich mehrmals in der englischen Originalversion und auf Deutsch gelesen habe, ist „Die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen“, des amerikanischen Journalisten Mitch Albom. Dieser geht in seinem Werk auf sehr schöne und sensible Art der Frage nach dem Sinn des Lebens nach.

Der 83-jährige Protagonist Eddie, der zu Anfang des Buches stirbt und dadurch ein Kind rettet, meint, sein Leben sei belanglos gewesen. Die fünf Menschen, denen er im Himmel begegnet, belehren ihn jedoch eines Besseren und zeigen ihm, auf welche Weise er ihr Leben berührt hat. Ein kurzweiliges Buch, das zum Nachdenken und Philosophieren anregt. (Patricia Beyen)

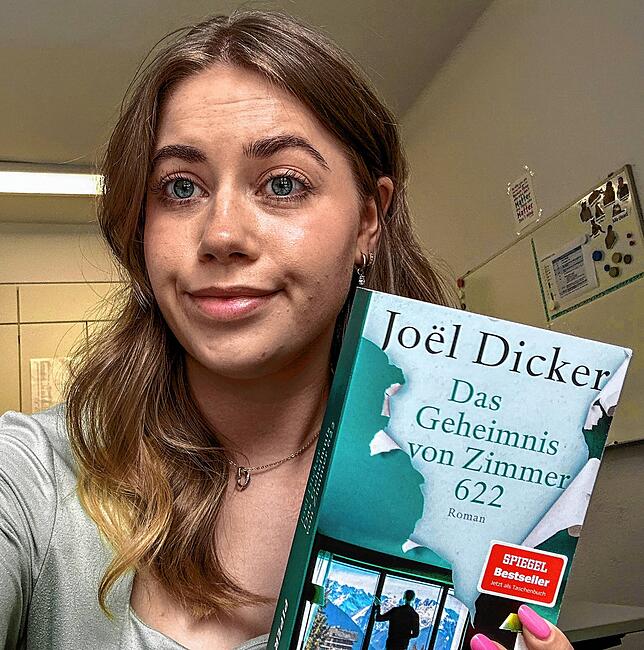

Joël Dicker: Das Geheimnis von Zimmer 622

Der Anspruch an Bücher ist groß. Sie sollen gleichzeitig unterhalten, spannend sein, zum Lachen bringen, Gefühle wecken, nicht zu kurz-, aber auch nicht zu langweilig sein. Ein Buch, das alles davon geschafft hat, ist Joël Dicker mit seinem Roman „Das Geheimnis von Zimmer 622“. Als der Schriftsteller Joël Dicker sich im Hotel Palace zurückzieht, fällt ihm auf, dass es kein Zimmer 622 gibt – auf Zimmer 621 folgt Nummer 621a. Eine für das Hotel untypische Nummerierung, die durch einen bisher unaufgeklärten Mord zustande kam.

Im Verlauf der Geschichte springt der Autor sieben Tage vor den Mord. In der Schweizer Bank Ebezner dreht sich alles um die Nachfolge des Präsidenten. Der älteste Sohn Macaire Ebezner ist sich dessen sicher – bis es ganz anders kommt. Nun setzt er alles daran, um sein Ziel noch zu erreichen. Schließlich soll im Hotel Palace verkündet werden, wer der neue Präsident wird. Genau dort, wo der Mord im Zimmer 622 stattgefunden hat.

Familiengeheimnisse, Verrat, gescheiterte Liebe, verstorbene Freunde, Betrug und Täuschungen sorgen für viel Spannung und Lesespaß. Hinzu kommen schräge Figuren und viele Verwirrungen, die Spaß machen, entwirrt zu werden. Eine komplexe Geschichte, in die sich der Autor raffiniert selbst einbaut, mit vielen Plottwists. (Sandra Bonitz)

Paul Revellio: Beiträge zur Geschichte der Stadt Villingen

Was ist eigentlich Lesen? Für mich: Dazulernen. Immer. Unterhaltung suche ich beim Lesen nicht. Zu solchen Lernerlebnissen inspiriert mich Woche für Woche das wahre Leben in und um Villingen, das immer wieder neue oder auch alte Fragen aufwirft; Das wunderbare Paul-Revellio-Buch, das Jahrzehnte im Wohnzimmerschrank meiner Eltern stand, ist mir bis heute ein treuer Begleiter. Es liegt in Griffnähe meines Schreibtischs. Es ist viel besser als Google und Perplexity. Weil es von hier ist, weil es die Tiefe der Themen darstellt.

Beispiel gefällig: Wieso fehlt gleich noch mal das Niedere Tor? Seite 290. Oder weshalb gab es in der Stadt früher Weißbrotbäckereien und Schwarzbrotbäckereien? Verlässliche Antwort auch hierzu, ab Seite 257. So geht das über 500 Seiten. Stichwortverzeichnisse machen den raschen Zugriff möglich. Manches mutet an, als seien die Themen, fast wie hellseherisch, für heute aufgeschrieben. Der Kampf um die städtische Autonomie. Oder: Der Retter aus Wassersnot.

Dieses Buch lehrt die Demut vor der Anmut der historischen Stadt. Wie auf Seite 479, das Bild von der alten Bickenbrücke. Ein Zauber in Stil und Form, fast wie aus der Toskana. Unwiederbringlich verloren, wie vieles, aber nicht alles. Darum geht es heute. Was da ist, gilt es zu schützen. Und zu verstehen. (Norbert Trippl)

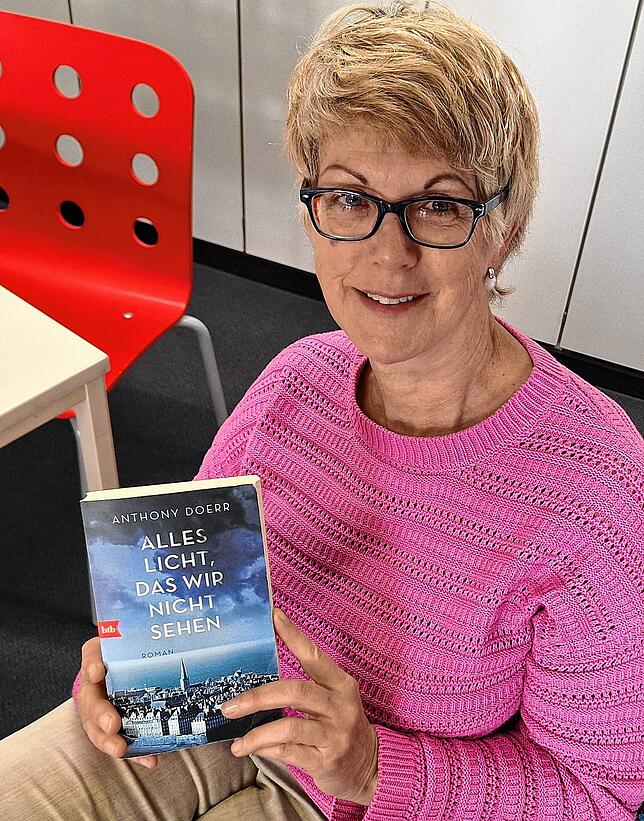

Anthony Doerr: Alles Licht, das wir nicht sehen

Wie gerne erinnere ich mich daran, früher unter der Bettdecke mit der Taschenlampe nächtelange gelesen zu haben, Bücher habe ich geradezu verschlungen. Etwas das im Laufe der Jahre, bedingt durch die viele Bildschirmarbeit doch etwas auf der Strecke geblieben ist. Hin und wieder gibt es aber Bücher, die diese Faszination ausstrahlen, einen aufsaugen und mitreißen. Auf einmal ist es kein Problem mehr, nächtlang zu schmökern. So ein Buch ist Anthony Doerrs „Alles Licht, da wir nicht sehen.“

Gleich vorneweg: Ich habe die Netflix-Serie nicht angeschaut! Zu gewaltig sind die Bilder, die Doerr vor meinem inneren Auge erzeugt hat, diese wollte ich nicht durch Serienbilder gefährden. Marie-Laure, ein junges, blindes Mädchen, ist mit ihrem Vater, der am „Muséum National d‘Histoire Naturelle“ arbeitet, aus dem besetzten Paris zu ihrem kauzigen Onkel in die Stadt Saint-Malo geflohen.

Einst hatte er ihr ein Modell der Pariser Nachbarschaft gebastelt, damit sie sich besser zurechtfinden kann. Nun ist in einem Modell Saint-Malos, der vielleicht kostbarste Schatz aus dem Museum versteckt, den auch die Nazis jagen. Das ist der eine Strang der Geschichte. Der andere erzählt von Werner Hausner, einem Waisenjunge aus dem Ruhrgebiet. Er wird wegen seiner technischen Begabung von den Nazis gefördert und dann in eine Wehrmachtseinheit gesteckt, die mit Peilgeräten Feindsender aufspürt.

Die Stränge laufen nebeneinander her, mitreißend, emotional, berührend und steuern immer mehr aufeinander zu, bis sich die Lebenswege von Marie-Laure und Werne für einen folgenreichen Augenblick kreuzen. Brillant. (Claudia Hoffmann)

John Irving: Gottes Werk und Teufels Beitrag

Dürfte ich nur ein einziges Buch im Schrank behalten, dann wäre es John Irvings „Gottes Werk und Teufels Beitrag“. Neuengland in den 1930er Jahren. Im Waisenhaus von St. Clouds, geführt von Dr. Wilbur Larch, wächst Homer Wells auf, den nie eine Familie adoptiert. Stattdessen wird Homer widerwillig zu Dr. Larchs Assistenten, wenn dieser sich um „Gottes Werk“ und „Teufels Beitrag“ kümmert: Der Arzt und Waisenhausvorsteher leistet sowohl Geburtshilfe bei ungewollt schwangeren Frauen, die ihre Kinder danach in St. Clouds zurücklassen, nimmt aber auch Abtreibungen vor.

Homer verlässt St. Clouds eines Tages, um sein Glück in den Apfelgärten von Ocean View zu finden. Dass er dort eines Tages seine Überzeugungen auf den Prüfstand stellen muss, ahnt er noch nicht.

Irvings Werk ist so aktuell wie eh und je. Selbstbestimmung und Moral, Freundschaft, Verantwortung und Bigotterie – all diese Themen verhandelt und verwebt Irving in seinem epischen Roman mit feinsinnigem Humor und seinen gewohnt schrägen Charakteren. Wem 820 Seiten zu viel sind: Auch die mit zwei Oscars ausgezeichnete Verfilmung von Lasse Hallström mit dem wunderbaren Michael Caine als Wilbur Larch ist absolut sehenswert. Allerdings fehlen hier – verständlicherweise – einige Handlungsstränge und Figuren. (Nathalie Göbel)

Kathi Weber: Mein Kind macht, was es will

Ich gehöre nicht zu den Leseratten. Ich lese eher Zeitschriften und nehme Bücher nur zur Hand, wenn sie mir empfohlen wurden oder ich ein besonderes Interesse am Thema habe. Bei meinem aktuellen Lieblingsbuch trifft beides zu. Denn ich folge auf youtube der Bestsellerautorin Kathi Weber, die es mit ihrem Buch „Mein Kind macht, was es will“ sogar zum Spiegel-Bestseller geschafft hat. Ich bin erst im ersten Drittel des Buches.

Doch schon die Videos der Autorin haben mir gute Impulse geliefert, sodass ich davon überzeugt bin, dass auch ihr Buch über bindungsorientierte Erziehung für Kinder von null bis acht Jahren mir als Mama eines Zweieinhalbjährigen sicher auch weiterhelfen wird. Kathi Weber bewirbt ihre Seiten als Eltern-Bibel, da sie von A bis Z Situationen beschreibt, die in jedem Familienalltag vorkommen.

Als ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, Familien- und Elternberaterin sowie zweifache Mutter hat sie ihr eigenes Erziehungskonzept unter dem eingetragenen Label Lila-Liebe entwickelt. Damit hat sie vielen tausend Eltern geholfen, einen friedlichen Familienalltag in Verbindung mit ihrem Kind zu schaffen. Genau das wünsche ich mir für unsere Familie auch, weshalb ich mir dieses Buch gekauft habe und es bislang auch nicht bereut habe.

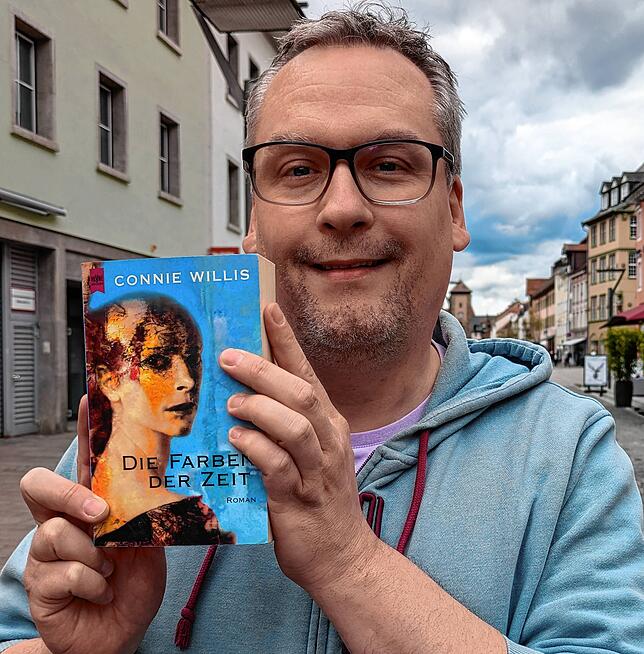

Conni Willis: Die Farben der Zeit

Die meisten Geschichten handeln davon, dass die Protagonisten sich angesichts widriger Umstände behaupten und schlussendlich ans Ziel gelangen. Connie Willis geht einen anderen Weg. Die amerikanische Autorin hat das Prinzip des ununterbrochenen Scheiterns perfektioniert. In ihrem Roman „Die Farben der Zeit“ schmieden die Figuren ständig Pläne – höchst detailliert und über viele Seiten hinweg -, die dann aber nie vollendet werden.

Das klingt nach einem frustrierenden Leseerlebnis, ist tatsächlich aber höchst amüsant. Dafür sorgen die liebenswerte Sprache, die skurrilen Charaktere und die teils absurden Gegebenheiten. Worum es geht? Lady Schrapnell möchte eine bei einem Bombenangriff zerstörte Kathedrale rekonstruieren. Historiker aus dem Oxford der Gegenwart reisen deshalb ins viktorianische Zeitalter und die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurück, um „des Bischofs Vogeltränke“ für die Zukunft zu retten. Irrtümer in historischen Quellen, die Zeitkrankheit und Missgeschicke sorgen dann für besagte Kaskade des Scheiterns.

Das Buch erschien 1997 unter dem Originaltitel „To Say Nothing Of The Dog“ (Vom Hunde ganz zu schweigen). Dieser ist eine Anspielung auf „Drei Mann in einem Boot“ von Jerome K. Jerome. Und tatsächlich findet auch eine Bootsfahrt auf der Themse mit Hund statt, auf der die Reisenden den Figuren aus der Vorlage begegnen. Connie Willis gelingt es, all diese Versatzstücke auf humorvolle Art zusammenzubringen. Und ganz am Ende gestattet sie ihren Figuren dann doch noch den einen oder anderen Erfolg. Ein zeitloser Klassiker. (Andreas Block)

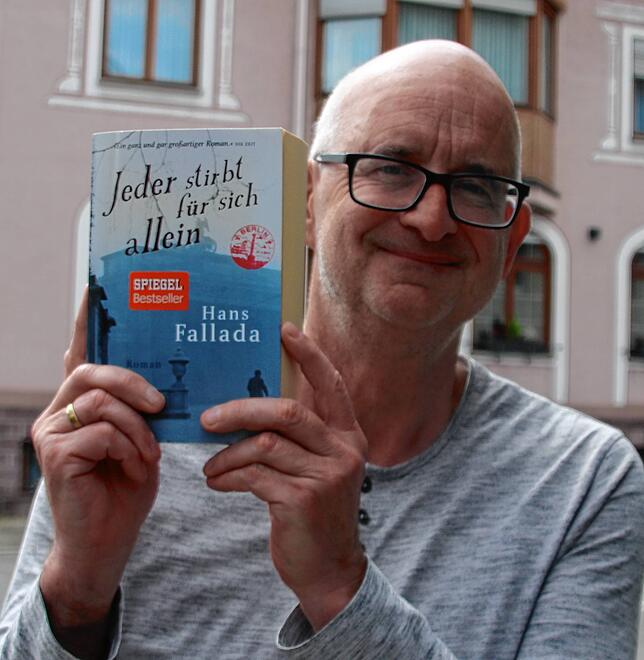

Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein

Selten erzielt ein Buch erst Jahrzehnte nach dem Erscheinen die verdiente Beachtung. Bei Hans Falladas Roman „Jeder stirbt für sich allein“ war das der Fall. 1947, in seinem Todesjahr, wurde der letzte Roman des morphium- und alkoholsüchtigen Autors erstmals veröffentlicht und 2011 wiederentdeckt. Fallada, der ab etwa 1929 mit anschaulichen Milieustudien den kleinen Leuten in der Weimarer Republik Gesicht und Charakter gab, entwickelte seinen 700 Seiten starken Roman in rasender Geschwindigkeit aus einer ihm zugespielten Gestapoakte.

Das Ehepaar Otto und Elise Hampel leistet einen leisen Widerstand gegen das NS-Regime. Es legte Postkarten-Flugblätter gegen Hitler aus. Nach zwei Jahren endete das Katz- und Maus-Spiel mit der Gestapo mit Denunziation und Todesurteil. In Falladas Roman erlebt das Ehepaar Quangel die unausbleibliche Entwicklung als plötzlich Karten verloren gehen.

Im Gefängnis werden sie getrennt und bleiben sich doch in Liebe verbunden. Beide lehnen die ihnen zugespielten Giftampullen ab in der Hoffnung, sich noch einmal zu sehen. Vergeblich. (Jens Wursthorn)

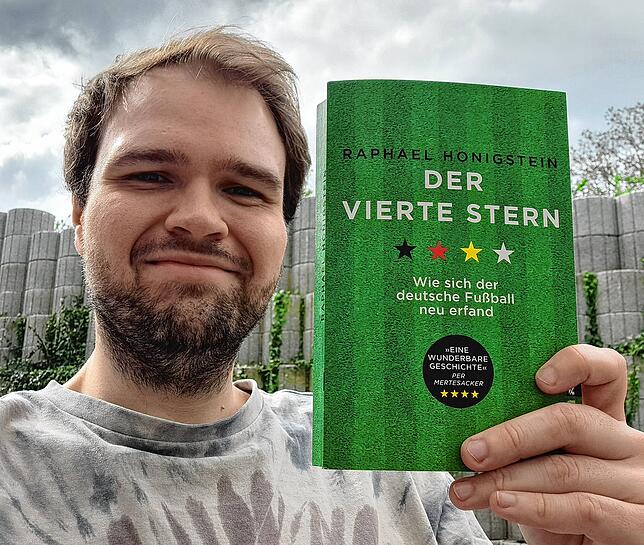

Raphael Honigstein: Der vierte Stern

Manchmal taucht man mit Büchern nicht nur in fiktive Welten ein, sondern schwelgt in ganz realen Erinnerungen an bessere Tage. Unter anderem solche Tage, an denen die deutschen Fußball-Herren bei Turnieren ernsthaft um Titel mitspielen konnten. Der Journalist Raphael Honigstein beschäftigt sich in seinem 2016 erschienenen Buch „Der vierte Stern: Wie sich der deutsche Fußball neu erfand“ mit der Reise des Deutschen Fußball-Bundes von den Blamagen bei den Europameisterschaften 2000 und 2004 zum Entstehen der Goldenen Generation mit Schweini, Poldi und Co. bis hin zu ihrer Vollendung mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien.

Als Fußballfan kommt 2025 ein wenig Wehmut auf, wenn man etwa von einer nun nicht mehr aktuellen, beispielhaften Jugendarbeit des DFB liest.

Dennoch liefert Honigstein auch für Menschen, die jede Woche im Stadion sitzen, so einige interessante und wenig bekannte Annekdoten zum Wandel vom deutschen Rumpelfußball um die Jahrtausendwende bis hin zu Gala-Vorstellungen auf der größten Bühne wie beim 7-1 im Halbfinale 2014 gegen WM-Gastgeber Brasilien. Zum Beispiel, wie ein Ende der 1990er Jahre ein noch unbekannter Ulmer Trainer namens Ralf Rangnick mit seiner viel belächelten neuartigen Spielphilosophie einen wichtigen Stein ins Rollen brachte. (Daniel Vedder)