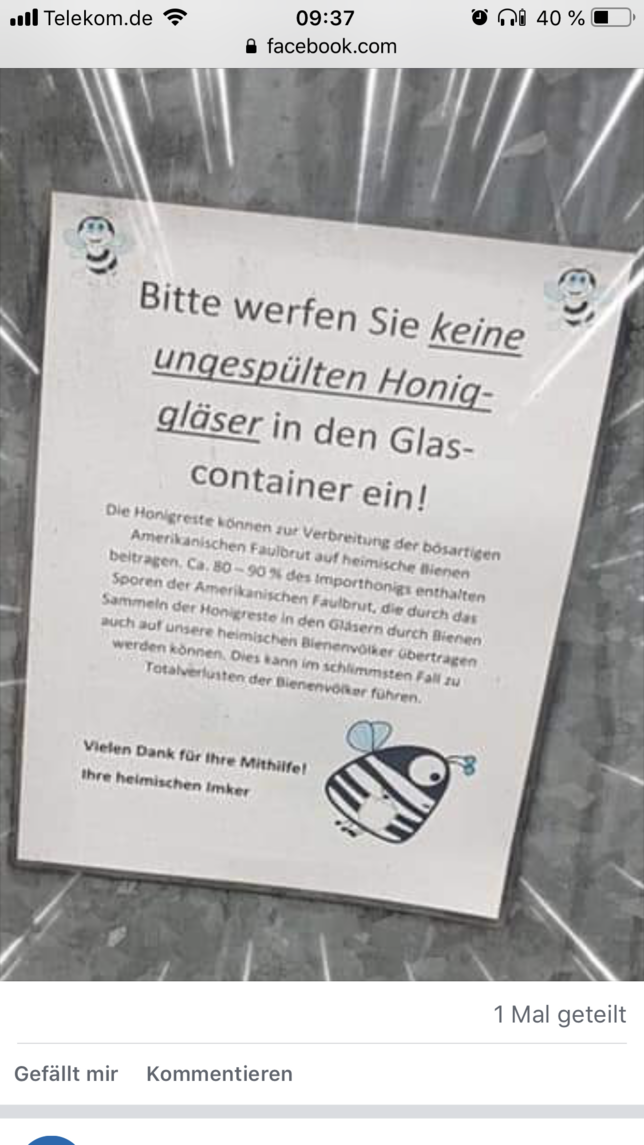

Aktuell werden auch in Villingen-Schwenningen Hinweise verbreitet, dass Honiggläser vor dem Einwurf gespült werden sollen. Damit soll die Verbreitung einer Amerikanische Faulbrut genannten Bienenkrankheit eingedämmt werden. Doch selbst unter Fachleuten ist der Tipp umstritten. Soll man ihm also nachkommen? Ja, sagt Manfred Kraft, selbst Imker und bis dieses Jahr Vorsitzender im Bezirksimkerverein Villingen. Im Honig, der aus EU- und Nicht-EU-Ländern gemischt und in vielen Discountern und Supermärkten verkauft wird, können sich Sporen der Amerikanischen Faulbrut befinden. Für Menschen selbst sind die ungefährlich, nicht aber für heimische Bienen. Die infizieren sich möglicherweise.

Nur ein Handgriff

Die Gefahr könne beseitigt werden, wenn das gebrauchte Honigglas von Resten gesäubert wird. Es sei ja nur ein Handgriff, betont Kraft. Gerade im Frühling, wenn es noch nicht blühe, sei es nicht auszuschließen, dass sich Bienen ihre Nahrung auch in den Resten von in den Containern liegenden Gläsern suchen. Als es zum Beispiel vor der Fastnacht so warm wurde, schwärmten die ersten Bienen aus, es blühte allerdings noch nichts. Honigreste stellen da durchaus ein Nahrungsangebot dar.

Nicht betroffen sei der deutsche Honig, also auch der von lokalen oder regionalen Imkern, erläutert Kraft. Denn Deutschland reagiere sehr drastisch, wenn Völker von der Amerikanischen Faulbrut befallen seien. Sie müssen vernichtet werden. Es werde dann ein halbes Meter tiefes Loch gegraben, Stöcke, Waben und die getöteten Bienen werden verbrannt.

Wie ernst die Behörden das Auftreten der Bienenkrankheit nehmen, zeigt ein Fall im Sommer vergangenen Jahres in Trossingen im Landkreis Tuttlingen, wo sich drei Völker infizierten. Nach der Bienenseuchenverordnung musste ein Sperrbezirk eingerichtet werden, der Trossingen und Schura sowie Weigheim umfasste, wie die Sprecherin des Landratsamts, Heike Frank, auf Anfrage berichtet. Es wurden auch alle Bienenstände auf der Gemarkung Weigheim untersucht. Die Untersuchungsergebnisse in Weigheim waren negativ – das heißt, es war kein Fall der Amerikanischen Faulbrut in Weigheim festzustellen. Da Tuningen unmittelbar an den Sperrbezirk grenzte, schrieb das Veterinäramt auch hier vorsorglich alle Imker an. Sie sollten Proben von den Bienenvölkern nehmen. Wann der Sperrbezirk aufgehoben werde, hänge von den Ergebnissen der Wiederholungsuntersuchung ab, die in diesem Frühjahr anlaufen. Die werden wieder mit der Obstblüte im Mai durchgeführt, teilt Frank mit. Allein in Trossingen sind von den Maßnahmen über 450 Bienenvölker von 58 Imkern betroffen. Wenn Bienenvölker getötet werden, dann entschädigt die Tierseuchenkasse die Imker.

Antibiotika in anderen Ländern

Anderswo werde Antibiotika gegeben, zum Beispiel schon in Frankreich, um vor allem die wirtschaftlichen Schäden in Grenzen zu halten, erklärt Manfred Kraft. Das gelinge auch, allerdings bestehe die Gefahr, dass die Sporen in den Honig gelangen. Daher rät Kraft auch, den Honig von heimischen Imkern zu kaufen, nicht nur weil sich in dem Produkt keine Erreger befinden. Die Bienen hier bestäuben "unsere Wälder, Felder und Wiesen", erläutert Kraft, schon dies sei ein wichtiges Argument.

Auch an Wildbienen denken

Dabei ist das Angebot, so auf den Märkten, groß. Der Boom unter den heimischen Imkern, vor allem wenn sie zunehmend über den Eigenbedarf hinaus produzieren, sieht Kraft nicht mehr ausschließlich positiv. Wenn alle zwei bis drei Kilometer zwei bis drei Völker lebten, dann sei es in Ordnung, eine Massenbewegung dürfe es nicht geben. Aktuell seien etwa 580 Bienenarten bekannt, die Honigbiene sei nur eine davon. Wenn es zu viele Honigbienen gebe, dann verdrängen sie Wildbienenarten, weil sie ihnen die Nahrung wegnehmen. Kraft selbst engagiert sich inzwischen für das Projekt blühende Naturparke. Mit naturnahen Blumenwiesen sollen gerade auch den Wildbienen das Überleben gesichert werden. Er nennt als Beispiel die Glockenblume, früher an vielen Wiesen- und Äckersäumen zu finden. Doch wenn Unkrautvernichter eingesetzt werden, fehle auch diese Pflanze, allein von ihr seien um die zehn Wildbienenarten abhängig. Mit der Gestaltung von Naturwiesen werde auch den anderen Bienenarten, nicht nur der Honigbiene, geholfen.