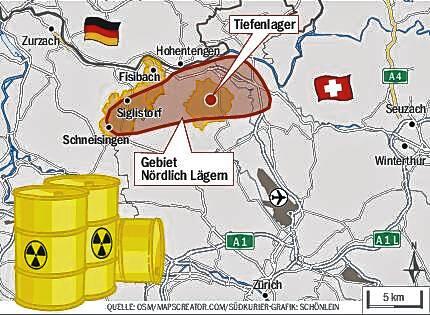

Tief unter der Erde bei Stadel im Kanton Zürich, unweit der deutsch-schweizerischen Grenze, soll der radioaktive Atommüll der Schweiz gelagert werden. Sehr zum Unmut auch der Bewohner in den Gemeinden am Hochrhein, vor allem derjenigen in Hohentengen, das nur etwa drei Kilometer Luftlinie vom geplanten Standort entfernt liegt. Dazu kommt die Verpackungsanlage in Würenlingen (Aargau) nahe Waldshut-Tiengen.

Ein Mammutprojekt, das nicht nur baulich eine Herausforderung ist. Auf dem langen Weg dorthin muss alles bis ins kleinste Detail geprüft werden, um den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Da darf nichts dem Zufall überlassen werden. Das Verfahren ist langwierig und umfassend. Vor allem auch die deutsche Seite muss gehört werden – und wird gehört. Schlussendlich geht es um den Atommüll der Schweizer Kernkraftwerke, der sicher gelagerte werden muss – und das für Millionen Jahre. Die Weichen werden jetzt gestellt.

Im Herbst 2022 gab die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz Nagra, nach einem langen Auswahlverfahren den Standort bekannt, den sie für am geeignetsten hält: Nördlich Lägern, im Haberstal bei Stadel. Jetzt, zwei Jahre später, hat sie die Rahmenbewilligungsgesuche für das geologische Tiefenlager bei Stadel und die Verpackungsanlage in Würenlingen eingereicht.

30.000 Seiten umfasst das Werk, das den Schweizer Behörden zur Genehmigung vorliegt. Das gilt es prüfen, auch auf deutscher Seite. Es beinhaltet bereits die konkrete Planung für das Tiefenlager mit der Verpackungsanlage. Über die Inhalte des Rahmenbewilligungsgesuchs, damit des Projekts, wird am Montag, 9. Dezember, ab 18 Uhr in der Stadthalle Waldshut, auch die Öffentlichkeit auf deutscher Seite informiert.

Organisiert wird die Informationsveranstaltung vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), das auch das Verfahren bei der Suche des Endlagers in der Schweiz begleitet. In einem Telefongespräch mit dem SÜDKURIER erläuterte Christian Kühn (Tübingen), seit Februar Präsident des BASE, das Verfahren, und das, was die Besucher am Montag in der Stadthalle erwartet.

Was erwartet die Besucher bei der Infoveranstaltung?

Das Bundesamt informiere kontinuierlich über das Verfahren. Diejenige am Montag ist eine Folgeveranstaltung des BASE von 2022, so Kühn. „Die Besucher können den Akteuren direkt Fragen stellen, ihre Sorgen und Bedenken mitteilen. Die nehmen wir anschließend mit und bringen sie später in den deutschen Stellungnahmen ein.“ Die Informationsveranstaltung sei jetzt angebracht, da die Gesuche eingereicht sind. Kühn hält den aktuellen Schritt für wichtig im Verfahren.

Jeder Bürger ist eingeladen. Vor und nach der Veranstaltung gibt es auch einen Infomarkt im Foyer der Stadthalle, wo sich die Akteure vorstellen – von der Nagra bis zur deutschen Expertengruppe Schweizer Tiefenlager (ESschT).

Das Rahmenbewilligungsgesuch der Nagra ist beim Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) eingegangen. „Das sind 30.000 Seiten, die nun formal geprüft werden“, erklärt Kühn. Im Kernenergiegesetz der Schweiz werde Deutschland wie ein Schweizer Kanton behandelt und am Verfahren beteiligt. Das heißt, die deutschen Stellungnahmen würden gleich behandelt wie die von Schweizer Seite. Nach der formalen Prüfung durch das Eidgenössische Sicherheitsinspektorat (Ensi) beginne auch das BASE, die Unterlagen auszuwerten. Kühn: „Es geht um die Betroffenheit der Region Südbaden, und wir werden uns mit allen Sicherheitsfragen beschäftigen.“

Was bedeutet das Rahmenbewilligungsgesuch?

Das Rahmenbewilligungsgesuch beinhaltet Kühn zufolge alle Unterlagen, die für eine Genehmigung des Tiefenlagers bei Stadel und der Verpackungsanlage bei Würenlingen notwendig sind. Es enthält Informationen und unter anderem geologische Nachweise. Das geht bis hin zu technischen Fragen.

Auf welcher Stufe befindet sich das Verfahren?

„Wir befinden uns in der Etappe 3 des Verfahrens“, sagt Kühn. Die Standortentscheidung ist gefallen und von der deutschen Expertenkommission geprüft worden und als nachvollziehbar betrachtet. Jetzt liegen die Unterlagen vor. Das Schweizer Stellungnahmeverfahren dauere bis 2028, für 2029 werde eine Entscheidung des Bundesrats, also der Schweizer Regierung, erwartet, 2031 werde die endgültige Standortentscheidung fallen. Mit der Lagerung des Atommülls solle 2060 begonnen werden. Einen Plan B habe die Nagra laut Kühn nicht, falls die Unterlagen nicht genehmigt würden, das habe sie öffentlich mitgeteilt.

Kühn: „Das Verfahren wird die Region noch Jahrzehnte während des Betriebs der Anlagen weiterhin beschäftigen.“ Die Lasten würden auf beiden Seiten des Rheins getragen. „Es ist eine echte Generationenaufgabe, die muss gründlich erledigt werden.“ Zur tiefengeologischen Lagerung der radioaktiven Abfälle sieht Kühn keine Alternative. Die Umgebung des Opalinustons sieht er als grundsätzlich geeignet, um ein Tiefenlager zu errichten.

Das BASE und andere deutsche Akteure im Verfahren:

Welche Gefahren gehen von solchen Anlagen aus?

Der Umgang mit den Stoffen birgt Risiken. Dessen sind sich alle bewusst. „Der Umgang mit diesen Stoffen ist nicht trivial. Deshalb braucht es intensive Sicherheitsprüfungen und Sicherheitsmaßnahmen“, sagt Kühn. Die Stoffe dürften nicht aus dem Lager diffundieren und in die Biosphäre gelangen. Es gehe darum, stets die Sicherheit im Blick zu haben.

Auch bei den Transporten von der Verpackungsanlage zum Tiefenlager dürften keine Fehler passieren. Deshalb gebe es diese 30.000 Seiten. „Die werden wir auf Herz und Nieren prüfen. Das machen wir aber nicht alleine, sondern mit unseren Partnern, am Ende auch mit der Zivilgesellschaft.“ Die ganze Region sei betroffen. Nicht umsonst sei auch das Land Baden-Württemberg vertreten.