Die Schweiz ist das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen: 2022 lebten 311.000 in der Eidgenossenschaft. Im selben Jahr haben sich 9000 Deutsche einbürgern lassen. Sie sind nun Deutsche und Schweizer.

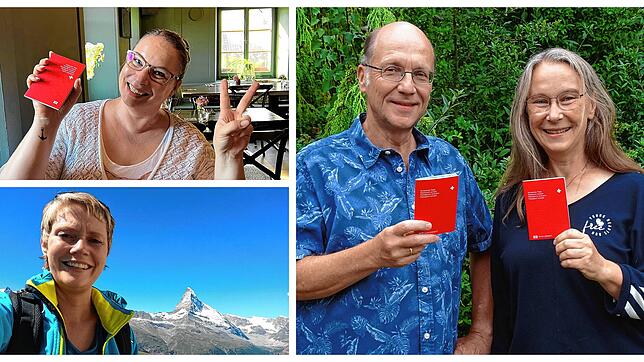

Wir haben mit mehreren von Ihnen gesprochen. Einer Psychologin, einem Pfarrer und einer Sozialpädagogin. Wie kam es zu der Entscheidung? Wie lief die Einbürgerung ab? Und was würden sie Menschen raten, die einen ähnlichen Weg gehen wollen?

Wer in die Schweiz will, braucht gesicherte Verhältnisse

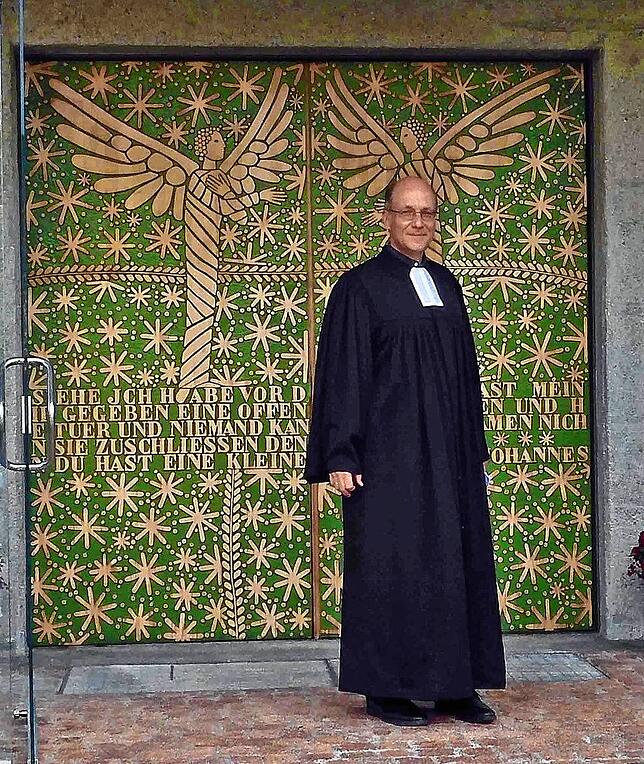

Martin Heimbucher, 59 Jahre alt, war schon viel herumgekommen, als er vor zwölf Jahren mit seiner Familie von Nordrhein-Westfalen nach Abtwil in St. Gallen zog. Wuppertal, Heidelberg, Bonn, Israel – der Umzug des evangelischen Pfarrerpaars und ihrer Kinder in die Schweiz war getrieben von dem Wunsch nach Veränderung. Da passte es gut, dass bei den Eidgenossen Pfarrer stark gesucht waren (und heute noch sind).

Wer in die Schweiz auswandern möchte, muss für sich selbst sorgen können. Eine längere Aufenthaltsbewilligung vergeben die Eidgenossen nur an Menschen, die einen Job haben oder genügend finanzielle Mittel, um nicht auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Ausnahme: Der Familiennachzug. Alle wichtigen Infos dazu gibt es auf der Website des Bundes.

Bevor sich Sozialarbeiterin Franziska Walter 2009 Richtung Zürich aufmachte, hatte sie sich jahrelang in Deutschland von Befristung zu Befristung gehangelt. „In der Schweiz sah der Arbeitsmarkt besser aus“, sagt sie. Händeringend habe ihr jetziger Chef im Schweizer Justizvollzug nach Fachkräften Ausschau gehalten.

Katja Schramm, 41 Jahre alt, zog der Liebe wegen 2017 von Dortmund ins Luzerner Seetal. Dafür kündigte die Arbeits- und Organisationspsychologin ihren Job. Ohne Arbeit in die Schweiz? „Das ging, weil wir verheiratet sind“, sagt sie. Das Paar hatte lange überlegt: Dortmund oder Schweiz. Für sie wäre es einfacher, beruflich in der Schweiz Fuß zu fassen. Dachten sie.

Das Ankommen: Frust und Gerstensuppe

Doch es kam alles anders. „Ich habe an die 100 Bewerbungen geschrieben und hatte mehrere Vorstellungsgespräche.“ Vergebens. Sie versuchte es bei auch in Deutschland tätigen Schweizer Firmen. „Es hieß, dass sie keine Deutschen mehr einstellen – weil die Kunden in Schweizer Mundart beraten werden wollen.“

Privat hingegen lief es mit dem Ankommen: „Wir sind hier in ein komplett neu gebautes Wohnquartier gezogen, wir sind hier fast alle im gleichen Alter.“ Daraus sind schnell Freundschaften entstanden.

Freunde – später für die Einbürgerung wird das ein wichtiger Faktor sein. Die Eidgenossen vergeben ihre Pässe nur an Menschen, die nachweislich integriert sind.

Sozialpädagogin Franziska Walter fand über ihre Arbeit schnell in Zürich Anschluss. Mit ihrem damaligen Partner lebte sie einige Jahre in der Ostschweiz. „Dort fühlte ich mich nicht zugehörig, da war ich mehr die Deutsche als zuvor in Zürich.“ Vor wenigen Jahren zog sie in den Kanton Zürich nach Urdorf – und fühlt sich zu Hause.

Und der evangelische Pfarrer?

An den Empfang am Tag des Umzugs erinnert sich Martin Heimbucher gerne: „Auf dem Herd stand eine Gerstensuppe, man hatte Matratzen für uns bereit gelegt. Wir wurden gleich eingeladen“, sagt er. Die Ostschweizer seien offener als ihr Ruf. „Ich erinnere mich noch an die Umzüge nach Wuppertal oder Sigburg, da war das anders.“ Die Gemeinde haben die Familie herzlich Willkommen geheißen.

Die Entscheidung: Ja, wir wollen Schweizer werden

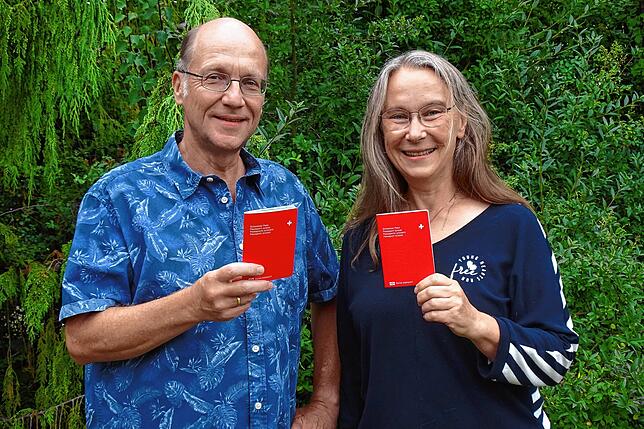

Der Gedanke, sagt Martin Heimbucher, sich einbürgern zu lassen, seien ihm und Frau Gila nach etwa sechs Jahren gekommen. „Wir fühlten wir uns so verwurzelt. Die Schweiz war Heimat geworden.“ Zehn Jahre muss man in der Schweiz gelebt haben, um den Antrag auf Einbürgerung stellen zu können. Das taten Heimbuchers Anfang 2022.

Für Franziska Walter war klar, sagt sie: Wenn sie nach Urdorf zieht, möchte sie eingebürgert werden. „Ich fühle mich zugehörig. Ich will mitgestalten, wählen“, erklärt sie. Außerdem sei es eine soziale Absicherung: Sollte etwas passieren und sie ihren Job verlieren, kann sie nicht abgeschoben werden.

Doch sie musste zwei Jahre warten, bis sie den Antrag stellen konnte. Urdorf schreibt vor, dass Einbürgerungswillige so lange in der Gemeinde gelebt haben sollen. Von Gemeinde zu Gemeinde ist das unterschiedlich geregelt.

Während Franziska Walter und Martin Heimbucher sich auf regulärem Wege um den Schweizer Pass bewarben, konnte Katja Schramm die erleichterte Einbürgerung wählen. Die läuft direkt über das Schweizer Staatssekretariat für Migration (SEM) und gilt etwa für Menschen, die mit Schweizern verheiratet sind. Bedingungen für das verkürzte Verfahren: Dass die Ehe mindestens drei Jahre besteht und man mindestens fünf Jahre in der Schweiz lebt. Auch ihre Motivation: Teilhabe.

Die Einbürgerung: ein aufwendiger Weg

Die Einbürgerung kann von Kanton zu Kanton, von Gemeinde zu Gemeinde variieren. Martin Heimbucher und seine Frau mussten die Schulbank drücken. Im Einbürgerungskurs in St. Gallen büffelten sie Staatskunde. Danach ging es ans Unterlagen sammeln: Die Ortsgemeinde wollte viele Dokumente aus Deutschland, ein Motivationsschreiben und Empfehlungsschreiben von Schweizer Bürgern.

Als alles beisammen war, lud der Abtwiler Einbürgerungsrat unter Vorsitz des Gemeindepräsidenten das Paar zu Test und Gespräch: Wie hoch ist der höchste Berg? Wie heißt der Einkaufsladen? „Wir sollten zeigen, dass wir Bescheid wissen und integriert sind“, sagt Martin Heimbucher. Sie bestanden.

Aber die nächste Hürde stand bevor: Das Gesuch lag zwei Wochen öffentlich aus – damit die Abtwiler noch Einsprüche erheben konnten. Erst dann ging der Antrag nach Bern zum Bund. Dauer des gesamten Prozesses: ein Jahr. Kosten: etwa 3500 Franken.

Auf Franziska Walters Weg zum roten Schweizer Pass gab es drei Unterschiede: Sie bereitete sich ohne Kurs auf die Tests vor. Statt mündlich absolvierte sie die Prüfung schriftlich: Musste Notrufnummern zuordnen oder angeben, wann der Müll in Urdorf abgeholt wird. Danach gab es ein kurzes Gespräch bei der Gemeinde, in der, so die Sozialpädagogin, vor allem über die Vorzüge Urdorfs gesprochen wurde.

Die Entscheidung schließlich, ob sie alle Bürgerinnenrechte kriegt, traf der Gemeinderat. Eine öffentliche Auslage ihres Antrags gab es nicht. Dauer insgesamt: etwa ein Jahr. Kosten: etwa 2200 Franken.

Katja Schramm hingegen musste dank erleichterter Einbürgerung nicht bei der Gemeinde vorsprechen. „Das lief im Kanton Luzern über die Polizei, ich hatte ein Gespräch mit einer Polizistin vor Ort.“

Aus einem im Kanton Luzern standardisierten Katalog mit 100 Fragen, die online einsehbar sind, stellte ihr die Polizeibeamtin zwölf, befragte sie zu ihrer Motivation, ob sie Sozialhilfe beziehe, bereits mit dem Gesetz in Konflikt gelegen oder Drogenerfahrung habe. Insgesamt dauerte der Prozess knapp sechs Monate. Seit Mai hat die Psychologin nun die doppelte Staatsbürgerschaft. Kosten: Etwa 1000 Franken.

Der Moment: Der Schweizer Pass ist da

Im Juni 2023 erhielt das Pfarrers-Ehepaar Heimbucher die Pässe. „Im Herzen bin ich Deutscher, Europäer, aber auch Schweizer. Meine Heimat ist hier. Wir sind jetzt keine Gäste mehr, sondern Wohlgelittene“, sagt Martin Heimbucher.

Das Wichtigste für ihn ist, wie er sagt: Wählen und Mitentscheiden zu können. „Gut ist, dass wir nun auch abgesichert sind für Krankheit und Alter, da würde der Schweizer Staat für uns eintreten.“ Viele aus dem Ort beglückwünschten die Heimbuchers, freuten sich mit ihnen.

Und Sozialpädagogin Franziska Walter? Feierte. „Ich habe sofort ein Foto gemacht und es jedem, der es wissen wollte oder auch nicht, geschickt“, sagt sie lachend. Sie veranstaltete einen Apero und stieß darauf an. Viele gratulierten ihr. „Das Thema wurde über die Zeit irgendwie immer emotionaler. Ich bin stolz, jetzt den Schweizer Pass zu haben“, sagt sie.

Katja Schramm hat den Pass noch nicht geholt, aber im Juni bei ihrer ersten Volksabstimmung mitgemacht. „Da war ich schon ein bisschen stolz. Ich finde es toll, dass die Bürger in der Schweiz so viel Mitsprache haben.“

Ihr Rat an Einbürgerungswillige: Beharrlichkeit und Geduld

Was würden die drei Menschen raten, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern und Schweizer Staatsbürger zu werden? Alle drei betonen, wie wichtig die soziale Integration sei.

Martin Heimbucher: „Man muss schon der Typ dafür sein. Ich spiele in St. Gallen im Orchester, singe im Chor, wir kannten nach kurzer Zeit viele hier.“ Aber auch auf die Mentalität komme es an, sagt er. „Deutsche gelten als ein bisschen forsch und manchmal besserwisserisch, da muss man aufpassen, dass man nicht in diese Falle tappt. Wenn man sich gut kennt, lächelt man über solche Klischees hinweg.“

Das bestätigt Franziska Walter. Ihr Rat: Beharrlichkeit und Eigeninitiative. „Gebt euch mindestens ein oder zwei Jahre.“ Sie selbst habe immer wieder bei Kolleginnen nachgefragt, gemeinsame Aktivitäten initiiert.

Die Schweizer zu knacken sei nicht leicht. „Aber wenn man sie hat, sind es Freundschaften fürs Leben“, schwärmt sie. Auf die Kultur müsse man sich einlassen. „Erst beobachten, nicht gleich vorpreschen“, lautet ihr Rat.

Katja Schramm gibt zu bedenken, dass es riskant sein kann, ohne Job auszuwandern. „Es gibt Branchen, da findet sich sehr leicht etwas: im Gesundheitsbereich, der Gastronomie, der Hotellerie. Im kaufmännischen Bereich ist es überfüllt, überlegt euch das gut.“

Sie suchte lange vergebens nach Arbeit. Wie ging es weiter? Als Tochter Alessia kam, fing Katja Schramm mit Fitnesskurse für Mütter mit Baby – es machte ihr so viel Spaß, dass sie sich selbstständig gemacht hat und eigene Kurse anbietet. Sie sieht es als Übergangslösung an.