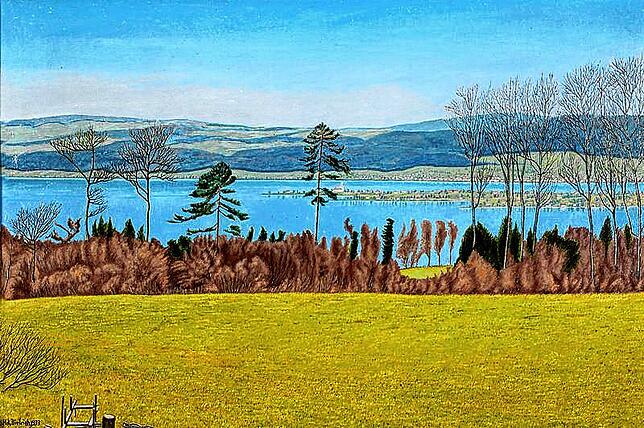

Ob sie sich jemals persönlich begegnet sind, Otto Dix und Adolf Dietrich? Beide lebten am Untersee, der eine auf der Höri, der andere am gegenüberliegenden Schweizer Ufer. Luftlinie zwischen Dix‘ Wohnatelier in Hemmenhofen und dem verträumten Dörflein Berlingen, hier steht Dietrichs Haus, etwa drei Kilometer. Die Häuser sind heute Museen.

Auch Andreas Rüfenacht, Kurator der Ausstellung „Otto Dix & Adolf Dietrich – Zwei Maler am Bodensee“ im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen, kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die beiden Künstler sich irgendwann die Hand geschüttelt haben.

Kontaktversuche sind belegt: So erwähnt Rüfenacht einen Brief von Dietrich vom April 1929 an den Zürcher Galeristen Edwin Wolfensberger, in dem er um Auskunft über eine Dix-Ausstellung in dessen Kunstsalon bittet. Ob Dietrich die Ausstellung besucht hat, das ist unklar.

Im Frühjahr 1933 präsentierte der Kunstverein Schaffhausen Bilder von Dietrich. Ein Jahr darauf folgten Werke von Dix. Ob Dietrich/Dix die Gelegenheit nutzten, miteinander Bekanntschaft zu schließen, ist ebenfalls unbekannt.

Sie wussten voneinander

Im Sommer 1934 erhielt Dix Post von einem Kunstfreund: „Lieber Otto Dix, ich hatte Ihnen versprochen, mit A. Dietrich heute zu Ihnen zu kommen. A. Dietrich schreibt mir nun eine Karte, daß er zu sehr beschäftigt sei und den Besuch auf ein andermal verschieben müsse“. Sie wussten also voneinander.

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte Walter Kaesbach, ehemaliger Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie, der nach Hitlers Machtergreifung auf der Höri Asyl gefunden hatte, den Berlinger aus seinem Haus zu locken, um ihn mit Dix und anderen Höri-Künstlern bekannt zu machen. „Ob Dietrich auf die andere Seeseite fuhr, ist nicht bekannt“, notiert dazu Rüfenacht.

Die Frage, ob es zu einem Rendezvous kam, ist zwar kunstwissenschaftlich interessant, aber für die Ausstellung zweitrangig. Rüfenacht muss sich für diesen Dialog hiesiger Künstler nicht rechtfertigen. Für das Ereignis hat er gut 100 Werke, Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken zusammengetragen. Mehr als die Hälfte davon sind im Besitz des Museums.

Über die Jahrzehnte hinweg hat es sich eine respektable Sammlung zugelegt, nicht zuletzt dank Schenkungen und Dauerleihgaben. Hier muss pars pro toto die Sturzenegger-Stiftung genannt werden. Werke der Stiftung wie „Aufbrechendes Eis“ (1940) von Dix oder „Blühender Kaktus vor Seenlandschaft“ (1944) von Dietrich sind Teil der Ausstellung.

Nicht nur im gemeinschaftlichen Leben am Untersee, Rüfenacht macht ihre Werke auch an den Polen der „Neuen Sachlichkeit“ fest. Diesen Begriff verwendete Gustav Friedrich Hartlaub für seine im Juni 1925 eröffnete und vielbeachtete Ausstellung in Mannheim.

Dix war in Mannheim mit sieben Werken vertreten. Er fühlte sich der neuen Kunstströmung nicht nur verbunden, sondern mit seinen Bildern als ihren Erfinder. Dietrich dagegen ging leer aus. Offenbar war er Hartlaub nicht prominent genug oder zu wenig intellektuell. Dass Dietrich mit seinen Landschaften, Stillleben und Porträts da hineingepasst hätte – über 1000 hat er gemalt – Aquarelle, Gouachen und Öl, daran zweifelt Kurator Rüfenacht nicht.

Zumal der Mannheimer Galerist und Dietrich-Entdecker Herbert Tannenbaum, einst Arbeitskollege Hartlaubs, das künstlerische Potenzial des Thurgauers erkannte und ihn noch 1925 in einer Überblicksschau ausstellte. Ab dem Zeitpunkt konnte Dietrich von seinen Bildern leben.

Nazis belegten Dix mit Arbeitsverbot

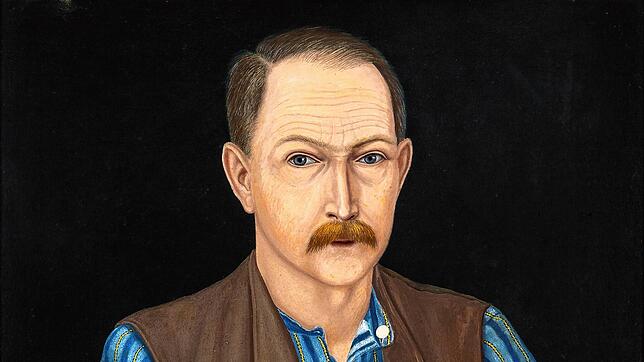

Der ehrenwerteste Grund, Dix/Dietrich nebeneinander zu präsentieren, das sollte deutlich geworden sein, ist der See. Der Großstadtmaler Dix wurde 1933 von den Nazis aus seinem Dresdener Professoren-Amt verjagt.

Seine in der Weimarer Zeit entstandenen veristischen und sozialkritischen Bilder machten ihn berühmt, aber auch berüchtigt, zumal beim braunen Regime, dass alles „Artfremde“ bekämpfte.

Die in acht Kapitel chronologisch geordnete Ausstellung gibt von dieser Phase Dix‘ mit repräsentativen Bildern wie „Die Skatspieler“ (1920), „Arbeiterjunge“ (1920) oder „Sonntagsspaziergang“ (1922) eine beklemmende Ahnung. Die Nationalsozialisten verbannten schließlich seine Bilder und belegten ihren Urheber mit Ausstellungs- und Malverbot.

„Zum Kotzen schön“

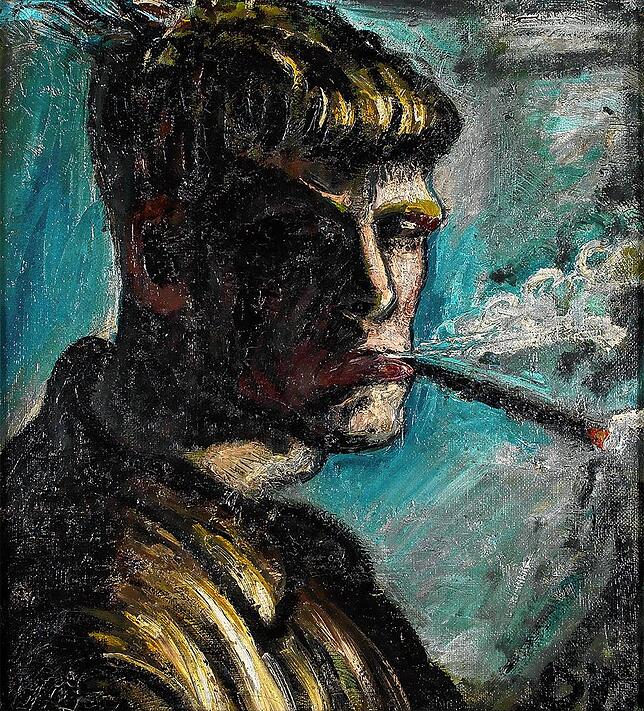

Dix aber arbeitete weiter, bei Gefahr für sein Leben, zumal sich Ausstellungsoptionen in der Schweiz ergaben. Er musste ja die Familie ernähren. Der Großstadtmaler nahm nicht nur einen Orts-, sondern auch einen Stilwechsel vor. Dix zeichnete und malte nicht mehr „Typen“, sondern freundliche(re), ja elegante Portraits (wie das „Bildnis Emmi Hepp“, 1939), oft waren es Auftragsarbeiten.

Und Landschaften in altmeisterlicher Manier, wie wir sie von Albrecht Dürer kennen, den Dietrich bewunderte. Es war nicht sein Vollglück. Oft wird sein Satz zitiert, dass er die Gegend zwar schön, aber „zum Kotzen schön“ fand. So ein herber Satz wäre dem Berlinger Nachbarn nicht eingefallen.

Dennoch gelangen Dix ikonische Arbeiten, wie die „Winterlandschaft mit Mond oder Winterfeuer im Hegau“ (1935). Das Bild, Leihgabe aus Chemnitz, beeindruckt durch seine Tiefenwirkung und einen dramatischen Himmel, der an William Turner erinnert.

Dietrich malte seine kleine Welt

Stilwechsel bei Dietrich lassen sich im Unterschied zu Dix nicht konstatieren. Er malte im sicheren Schutz seines Hauses immer und immer wieder seine kleine Welt – den geliebten Seerücken und seine Bewohner, übrigens auch die tierischen. Er malte nicht nach der Natur, sondern nach flüchtigen Skizzen, die nicht ohne Reiz sind, später (ab etwa 1927) auch nach selbst aufgenommenen Fotografien.

Die Kunstgeschichte tut sich etwas schwer, Dietrich final einzuordnen. Einerseits wird er der „Neuen Sachlichkeit“ zugeordnet, andererseits den „Modernen Primitiven“ oder „Naiven“. Letzteres hat damit zu tun, dass Dietrich keine akademische Ausbildung genossen hat, viele Jahre seinen Unterhalt als Waldarbeiter verdienen musste und daher als „Hobbymaler“ galt.

Verschiedene Porträts in Zeitschriften verhalfen ihm später nicht nur zu internationalen Ausstellungsbeteiligungen, sondern zu dem Ruf „Schweizer Rousseau“. Ein Kompliment. Sein Heimatkanton Thurgau kaufte erst 1941 ein Werk an, „Schiffssteg im Winter“, für 250 Franken. Heute werden seine Bilder in fünfstelligen Summen gehandelt.

Ausstellung vermittelt neue Einsichten

Die Ausstellung im Museum zu Allerheiligen vermittelt viele Eindrücke und die eine oder andere neue Einsicht. Eine davon ist: Ohne den See wäre Dietrichs Kosmos nicht denkbar.

Das unterscheidet den Idylliker von Dix, der mit seinen harten Bildern die große weite Welt zu vermessen suchte. Und sie nahm das wahr. Ein sechzehn Meter langer Zeitstrahl stellt übrigens die Biografien der Maler und das Zeitgeschehen während ihrer Lebensjahre von 1877 bis 1969 in Text und Fotografie einander gegenüber. Gut so.

„Otto Dix & Adolf Dietrich. Zwei Maler am Bodensee“. Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. Bis 17. August, Di bis So 11-17 Uhr. Katalog 40 Euro. Infos: www.allerheiligen.ch