Lange machten sich die meisten Menschen keinen großen Kopf um elektrischen Strom, denn der kam billig und zuverlässig aus der Steckdose.

Das hat sich inzwischen geändert.

Nicht nur stiegen laut Vergleichsportal Verivox die Strompreise für Neukunden im Mittel auf derzeit 56 Cent pro Kilowattstunde. Die Diskussion beispielsweise um die Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke hat zudem jedem deutlich gemacht, dass es nicht selbstverständlich ist, dass immer genügend Strom zur Verfügung steht.

Heute wird Strom über Grenzen hinweg geliefert

Doch was passiert, wenn in Deutschland Kraftwerke, Windräder und Solaranlagen wirklich einmal nicht mehr genügend elektrische Energie produzieren können?

Kann Strom dann ohne Probleme aus anderen Staaten über die Grenze geliefert werden, damit hierzulande die Lichter nicht ausgehen? Um es kurz zu sagen: Ja.

Dass dies so ist, hat ganz viel mit dem Hochrhein zu tun. Denn in Laufenburg wurde der Grundstein für die länderübergreifende Stromversorgung in Europa gelegt.

Alles begann mit einem Kraftwerk für 5000 Lampen

Gehen wir zurück an die Anfänge der Elektrifizierung. 1885 nahm in der Berliner Friedrichstadt das erste öffentliche Stromkraftwerk Deutschlands den Betrieb auf. Es versorgte in umliegenden Gebäuden 5000 Lampen mit Strom. Schnell entstanden weitere kleine Kraftwerke.

Sie wurden zunächst mit Dampfmaschinen, später auch mit Wasserturbinen betrieben. So produzierte ab 1895 an der Wutach in Stallegg Deutschland drittältestes Wasserkraftwerk Strom, für die Brauerei und das Schloss der Fürstenberger im 24 Kilometer entfernten Donaueschingen.

Zunächst stellte jedes Kraftwerk und mit den von ihm mit Gleichstrom versorgten Abnehmern eine eigene, lokal eng begrenzte Einheit dar. Dies änderte sich, als es 1891 erstmals gelang, Wechselstrom über eine längere Stecke, nämlich über 175 Kilometer von Lauffen am Neckar nach Frankfurt am Main zu transportieren.

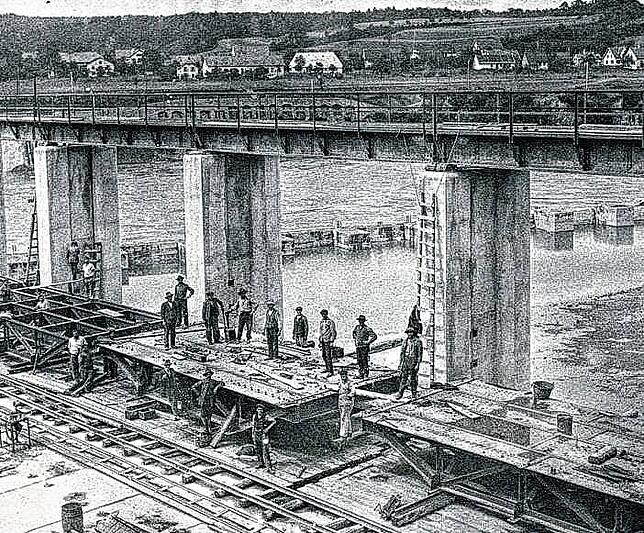

Rheinfelden liefert seit 1898 Strom in zwei Länder

Jetzt konnten leistungsfähigere Anlagen errichtet werden, die immer größere Gebiete mit Elektrizität belieferten. 1898 nahm in Rheinfelden das erste hydroelektrische Großkraftwerk Europas seinen Betrieb auf. Aufgrund seiner Lage an der Grenze versorgte es Gemeinden sowohl auf deutscher wie auf Schweizer Seite des Hochrheins sowie die schnell entstehende energiehungrige Rheinfelder Industrie mit Strom. Dies war das erste länderübergreifende Stromnetzwerk.

Strom aus Laufenburg für das Elsass

Als quer zum Fluss errichtete Staukraftwerke folgten 1912 das in Augst-Wyhlen und 1914 das in Laufenburg. Auch diese Kraftwerke waren wie Rheinfelden grenzüberschreitende Energieprojekte.

So belieferte das Kraftwerk Laufenburg nicht nur Betriebe und Haushalte in Südbaden und der Nordwestschweiz, sondern auch im damals noch zum Deutschen Reich gehörenden Elsass mit elektrischer Energie.

Als das Elsass nach dem Ersten Weltkrieg 1919 zu Frankreich kam, lag das Laufenburger Versorgungsgebiet in drei Ländern.

Zunächst bildete jedes Kraftwerk und das von ihm belieferte Gebiet ein Inselnetz. Um eine höhere Versorgungssicherheit beim Strom zu gewährleisten, der schnell von einem vor allem zu Beleuchtungszwecken genutzten Luxusgut zu einer in Produktion und Alltag zunehmend unverzichtbaren Kraftquelle geworden war, wurden in Deutschland ab 1924 Kraftwerke vernetzt, und es bildeten sich Verbundnetze aus.

Eines der ersten, längsten und wichtigsten Verbundleitungssysteme in Deutschland war die sogenannte Nord-Süd-Leitung. Sie wurde in den 1930er Jahren vom Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk errichtet, um bei Bedarf vom Vermuntwerk in Vorarlberg und vom Schluchseewerk im Schwarzwald Strom in die bei Köln liegende Umspannanlage Brauweiler zu leiten.

Produktion und Verbrauch müssen stets im Gleichgewicht sein

Ein Stromnetz ist eine technisch äußerst anspruchsvolle Angelegenheit. Denn in jedem Augenblick muss exakt so viel produziert und eingespeist werden, wie gerade verbraucht wird, andernfalls bricht das Netz zusammen.

Sind Produktion und Verbrauch im Gleichgewicht, zeigt sich das an einer konstanten Frequenz der elektrischen Spannung im Netz. Deutschland arbeitet wie alle anderen europäischen und weltweit die meisten Länder mit einer Frequenz von 50 Hertz.

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren unterschiedliche Netzfrequenzen sogar in ein und dem selben Land keineswegs unüblich. 1951 institutionalisierte die Elektrizitätswirtschaft acht europäischer Länder ihre Zusammenarbeit und schloss sich zur „Union für die Koordinierung der Erzeugung und des Transportes elektrischer Energie“ (UCPTE) zusammen.

Dabei wurde auch die Stromnetzfrequenz länderübergreifend harmonisiert. So konnten bei einer Abschaltung von großen Kraftwerken oder umfassenden Störungen die Frequenz stabil gehalten werden.

1958 geht auf dem Kaister Feld der Stern von Laufenburg auf

Das Parallelschalten der Hoch- und Höchstspannungsnetze war technisch allerdings weiterhin enorm aufwendig. Deshalb wurden am 16. April 1958 in der Schaltanlage Kaister Feld beim Kraftwerk Laufenburg erstmals drei Ländernetze auf der Höchstspannungsebene zuerst versuchsweise und dann dauerhaft synchronisiert und zusammengeschaltet. Dieser „Stern von Laufenburg“ war der Beginn des modernen Europäischen Stromverbundbetriebs.

Im kontinentaleuropäischen Verbundnetz arbeiten heute 36 Länder von Marokko bis Polen und von Dänemark bis zur Türkei bei der Stromversorgung zusammen. Eine halbe Milliarde Menschen lebt in diesem Gebiet. Zuletzt kamen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auch dieses Land und das benachbarte Moldawien hinzu, deren Hoch- und Höchstspannungsnetze im März mit denen der anderen Länder synchrongeschaltet wurden.

Ein Meilenstein wie die Erfindung der Batterie

Das Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ehrte den Stern von Laufenburg 2010 übrigens als historischen Meilenstein der Stromgeschichte.

Der weltweite größte Berufsverband von Ingenieuren, Technikern und Wissenschaftlern misst dem Stern damit deine ähnliche Bedeutung für die technologische Entwicklung zu, wie der Erfindung der elektrischen Batterie 1799 durch Alessandro Volta, dem Bau der ersten transkontinentalen Telegraphenleitung 1861 oder der Einführung des Transistors 1947. Eine Tafel am Eingang zur Schaltanlage erinnert gegenüber dem Betriebsgebäude Werkstraße 12 an die Ehrung durch IEEE