Adolf Hitler war ein großer Filmfreund. Produktionen aus Hollywood schätzte er ganz besonders – amerikanische Filme waren den deutschen in Sachen Aufwand und handwerklicher Professionalität schon damals überlegen. Allerdings wurden sie auch zu Propaganda-Zwecken genutzt. Das gefiel Hitler naturgemäß weniger, da sich die Stimmungsmache meist gegen Deutschland richtete. Das änderte sich seltsamerweise beinahe schlagartig, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen.

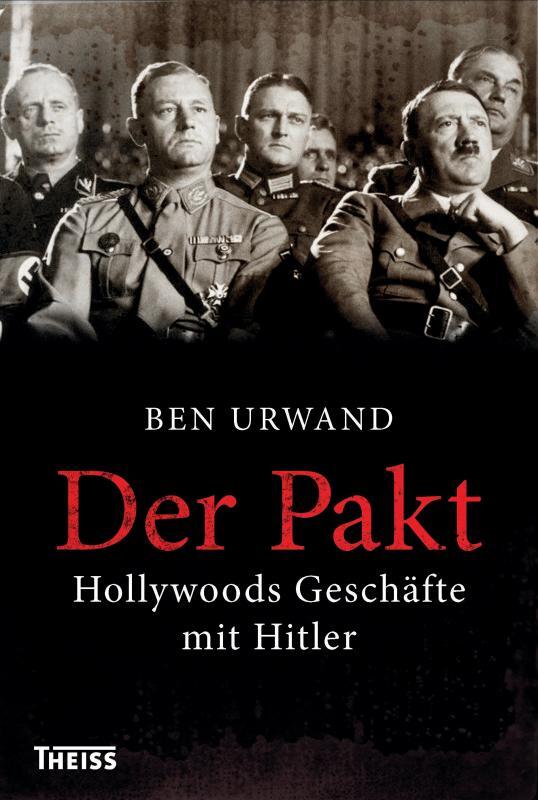

In seinem nun auch auf Deutsch erschienenen Buch „Der Pakt“ enthüllt der amerikanische Historiker Ben Urwand erstmals das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen der amerikanischen Filmindustrie und der deutschen Regierung. Mit Hilfe zahlreicher Dokumente weist er nach, dass der Mythos vom Antifaschismus Hollywoods nur zum Teil der Wahrheit entspricht, denn bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs haben sich die großen Studios auf einen schmutzigen Deal mit den Nazis eingelassen. Damit befanden sie sich zwar in prominenter Gesellschaft – von IBM bis General Motors stellten auch andere US-Konzerne Profit über Prinzipien –, aber Kinofilme sind keine Ware. Sie vermitteln Werte, Ideen und Kultur. Hinzu kommt, dass viele Gründer und Chefs der wichtigsten Produktionsfirmen – darutner William Fox (Fox), Louis B. Mayer (MGM), Adolph Zukor (Paramount), Harry Cohn (Columbia), Jack und Harry Warner (Warner Bros.) – aus Europa emigrierte Juden waren.

Detailliert belegt Urwand, wie der Einfluss der Nazis an der amerikanischen Westküste immer größer wurde. Ihr Druckmittel war rein wirtschaftlicher Natur: Deutschland war einer der wichtigsten Absatzmärkte für Hollywood, pro Jahr starteten im Schnitt 40 US-Produktionen in den hiesigen Kinos. Die Drohung, das nationalsozialistische Regime werde die deutschen Vermögen sämtlicher amerikanischer Produzenten konfiszieren und ein komplettes Embargo gegen alle US-Produktionen verhängen, führte zu einer bizarren Verschiebung der Machtverhältnisse: Einflussreichster Mann in der Traumfabrik war der deutsche Konsul von Los Angeles. Es gelang ihm nicht nur, das Bild Deutschlands in den Filmen freundlicher zu gestalten – er unterband sogar komplette Produktionen.

Das erste Exempel hatten die Nazis bereits statuiert, als sie noch gar nicht an der Macht waren: „Im Westen nichts Neues“ lief 1930 gerade mal eine Woche in den deutschen Kinos. Auf Druck des Auswärtigen Amts war die mit dem Oscar ausgezeichnete Verfilmung von Erich Maria Remarques Anti-Kriegs-Roman um ein Drittel gekürzt worden, aber SA-Mitglieder sorgten mit Tumulten dafür, dass die Vorführungen reihenweise abgebrochen wurden. Der Film war eine Produktion von Universal Pictures, dem ersten großen Hollywood-Studio, dessen Gründer der 1884 nach Amerika ausgewandete Jude Carl Laemmle aus dem oberschwäbischen Laupheim war. Er war bereit, auf Druck der Nazis diverse Filme zu ändern und zudem keine Fortsetzung zu „Im Westen nichts Neues“ zu produzieren.

Auch andere Studios versicherten, bei Filmen mit Bezug zu Deutschland eng mit dem deutschen Konsul zusammenzuarbeiten. Dessen erklärte Aufgabe wiederum war es, die Studios für das deutsche Nationalgefühl zu sensibilisieren und Projekte mit Hetzfilm-Problematik bereits im Keim zu ersticken. Das einzige Unternehmen, das sich zunächst querstellte, war Warner Bros. Als man sich dort weigerte, die beanstandeten Passagen in einem Drama über britische Soldaten in einem deutschen Kriegsgefangenenlager („Captured“) zu entfernen, hatte dies tiefgreifende wirtschaftliche Einbußen zur Folge. Die Erkenntnis, dass die Nazis ihren Drohungen Taten folgen ließen, war den anderen Studios eine Lehre: Erst verschwanden die Anfeindungen aus den Filmen, dann die jüdischen Figuren, zuletzt die jüdischen Schauspieler. 1938 erstellten die Nationalsozialisten eine Schwarze Liste und verlangten ein Beschäftigungsverbot für 60 Filmschaffende, allen voran standen Emigranten wie Fritz Lang und Ernst Lubitsch.

Welche Folgen die Kooperationsbereitschaft Hollywoods hatte, zeigt das Beispiel des Anti-Nazi-Films „The Mad Dog of Europe“, den ein unabhängiger Produzent 1934 herstellen wollte. Die deutsche Regierung übte Druck auf die großen Studios aus, den diese prompt weitergaben; das Projekt wurde eingestellt. Das gleiche Schicksal widerfuhr der Verfilmung des Romans „It Can’t Happen Here“ („Das ist bei uns nicht möglich“, 1935). Sinclair Lewis entwirft in der Politsatire das Szenario eines faschistischen Amerikas, das unübersehbare Parallelen zur NS-Diktatur trägt. Das Drehbuch ist nie verfilmt worden.

In der bizarrsten Fußnote dieses düsteren Kapitels der Filmgeschichte spielt MGM die unrühmliche Hauptrolle: Weil ausländische Gewinne ab 1933 in Deutschland bleiben mussten, vergab das Unternehmen Darlehen an einheimische Firmen. Im Gegenzug erhielt MGM Anteile, die im Ausland verkauft werden durften. Viele jener Betriebe gehörten zur Rüstungsindustrie – so half Hollywood bei der Finanzierung der deutschen Kriegsmaschinerie.

Als die Nazis 1939 mit diesen Waffen Polen angriffen und bald darauf alle amerikanischen Filme in Deutschland verboten wurden, brauchte Hollywood keinerlei Rücksicht mehr auf deutsche Befindlichkeiten zu nehmen. In den Jahren 1942 bis 1945 befasste sich über die Hälfte der 1500 Produktionen mit dem NS-Regime oder dem Zweiten Weltkrieg. Der Mythos vom antifaschistischen Hollywood basiert allein auf dieser Zeitspanne – in der Dekade zuvor waren die Studios jedoch Hitlers willige Kollaborateure gewesen.