Die Zahl der Treffer für den Suchbegriff „Flugscham“ ist bei Google in den vergangenen Monaten exponentiell in die Höhe geschnellt: Die Klimabewegung „Fridays for Future“ lässt grüßen. Momentan liegt die Trefferzahl bei etwa 180 000. Selige Zeiten, als man noch ohne Gewissensbisse in einen Flieger steigen konnte. Erst vor gut 125 Jahren schloss der Mensch sich das Reich der Lüfte auf. Bis dahin lag die Lufthoheit bei Göttern und Heiligen, Hexen und Vögeln.

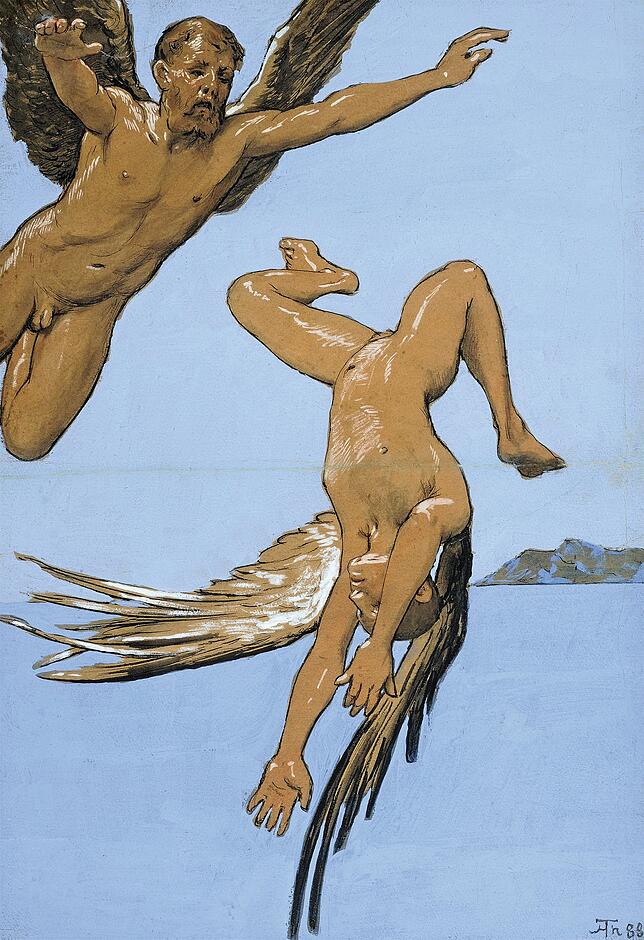

Fliegen ist ein uralter Menschheitstraum. Vor der Erfindung des Flugzeugs musste man sich mit der bloßen Vorstellung begnügen: Als Vorboten gleichsam und Dummies der Fantasie schwangen sich in antiken Mythen Gestalten wie Dädalus und Ikarus in die Lüfte. Nicht selten nahm das beschwingte Abenteuer einen desaströsen Ausgang – so in den Sagen von Ikarus und Phaeton. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts schickte sich die Menschheit an, den Luftraum real zu erobern. Der erste Mensch, dem dies gelang, war der Berliner Flugpionier Otto Lilienthal.

Für „Deutschland von oben“ muss man sich heute (wir raten: versteckt hinter einer Sonnenbrille) lediglich in den Flieger oder, ganz unbebrillt, in den Fernsehsessel setzen. „Die Welt von oben. Der Traum vom Fliegen“ im Museum LA8 für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts in Baden-Baden dagegen führt den Besucher in jene Zeit zurück, als die Menschheit das Fliegen lernte.

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Otto-Lilienthal-Museum in Anklam. Zu den gut 40 Leihgaben des Museums an der Ostsee tritt eine ganze Reihe von hochkarätigen Gemälden, Grafiken und Skulpturen, mit denen bedeutende Künstler im 19. Jahrhundert die Fantasie der Menschen beflügelten und den Aufenthalt in den Lüften schon mal in der Vorstellung vorwegnahmen.

Weißstörche zeigten ihm wie‘s geht

Das Highlight der Schau ist ein originalgetreu und in Originalgröße nachgebauter Flugapparat Lilienthals. Jahrelange physikalische Experimente und Berechnungen lagen dem Bau der verschiedenen Fluggeräte des Pioniers zugrunde. An Weißstörchen hatte Lilienthal die Gesetze des Fliegens studiert. Ob sein Schlagflügelapparat, der Normalsegel- und auch der Vorflügelapparat oder der kleine respektive große Doppeldecker – die meisten von Lilienthals Konstruktionen sind lediglich fotografisch überliefert. Das Museum präsentiert eine reiche Auswahl dieser Aufnahmen; dazu jede Menge Skizzen und Konstruktionspläne seiner Fluggeräte sowie Exemplare seines Buchs „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“.

Im Flug war Lilienthal, der gern mit Hut oder Mütze abhob, mit seiner Apparatur gewissermaßen verwachsen: Fast buchstäblich wurde er Teil des Flugzeugs: Sein Körper bildete so etwas wie dessen Rumpf, und mit den Armen bewegte und justierte er die Flügel. Letztere waren Vogelschwingen nachgebildet: Am Beispiel der Weißstörche hatte Lilienthal die Physik des Auftriebs kennen gelernt.

Das Fliegen verband er mit utopischen Hoffnungen: „Welch ein „Cultur-Fortschritt wäre errungen, wenn man die freie Atmosphäre zum allgemeinen Verkehr benutzen könnte … Die Grenzen der Länder würden ganz ihre Bedeutung verlieren. Man kann sich kaum vorstellen, dass Zölle und Kriege dann noch möglich sind“.

Künstler interessierten sich fürs Fliegen

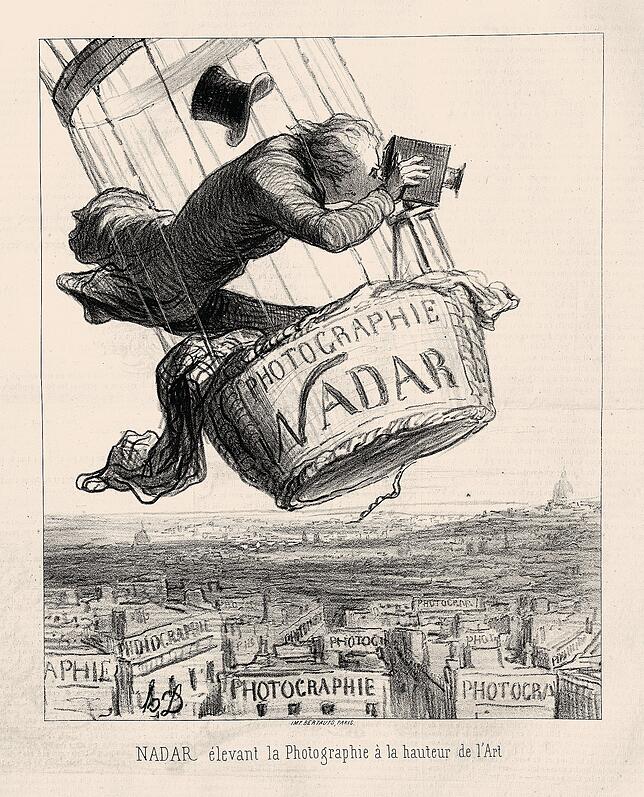

Lilienthals Flugversuche und, in noch stärkerem Maß, die wenig später, nach der Erfindung des Motorflugzeugs durch die amerikanischen Gebrüder Wright einsetzenden Flugschauen zogen scharenweise Schaulustige an. Bemerkenswert ist, dass just in der Periode, als sich abzeichnete, dass der Traum vom Fliegen wirklich werden würde, das Thema gerade bei Künstlern Aufmerksamkeit fand. Die ersten Luftaufnahmen – entstanden in einer Montgolfière – stammten von dem Franzosen Félix Nadar. Dessen Freund Honoré Daumier stellte den Fotopionier in einer Lithografie von 1862 bei dieser Tätigkeit dar. Schon davor hatten fliegende Menschen oder geisterhafte Wesen Eingang in Goyas „Caprichos“ und „Disparates“ gefunden.

Auch Hans Thoma, Max Klinger oder der Bildhauer Georg Kolbe beschäftigten sich künstlerisch mit dem Fliegen. Arnold Böcklin schickte sich in mehreren Versuchen sogar an, mittels selbst entwickelter Flugapparate den Luftraum zu erobern; allesamt scheiterten sie ziemlich kläglich. Der Maler wurde Zeuge von Lilienthals Flugschauen und begegnete ihm persönlich.

Die erste Frau, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einem Motorflugzeug die Lüfte bereiste, war die preisgekrönte Bildhauerin Melli Beese – ein weiterer Beleg für die starke innere Affinität zwischen der Schwerelosigkeit künstlerischer Imagination und der Erdenthobenheit des Fliegens selbst.

Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts / Museum LA8, Lichtentaler Allee 8, Baden-Baden. Bis 8. März 2020, Di. bis So. 11-18 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter: http://www.la8.de