Aus der Handschrift von Dichtern lässt sich so manches lernen. Und dabei ist es unerheblich, ob ein Dichter schön schreibt oder vielleicht auch unleserlich. Hier stellen wir Ihnen ein paar Beispiele vor. Können Sie erraten, um die Werke welcher Autoren es sich handelt?

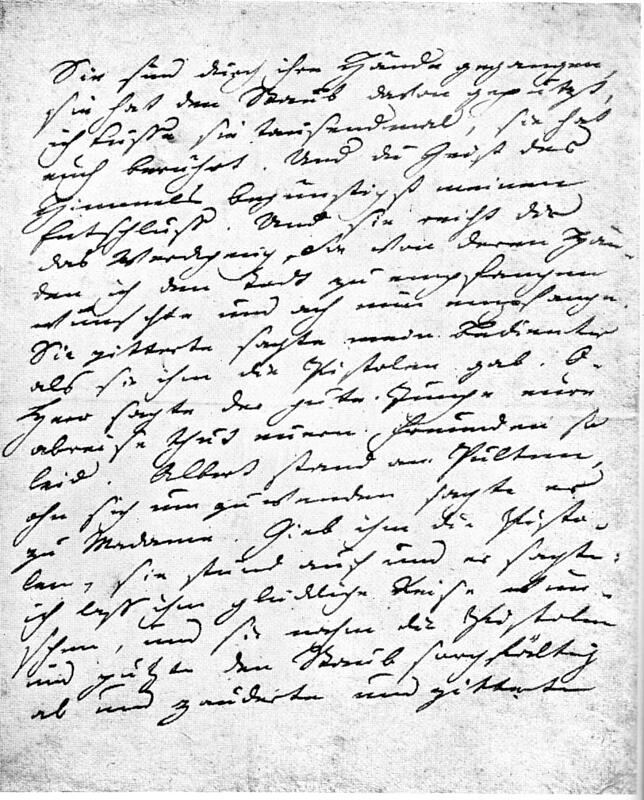

Johann Wolfgang von Goethe

Wer beim Schreiben die Buchstaben nach rechts wegkippen lässt, der hat zu seinem Leben eine positive, soziale Einstellung. Das jedenfalls behaupten Graphologen, jene Experten, die aus unserem Schriftbild auf den Charakter schließen. Für Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, hier: „Die Leiden des jungen Werthers“) war das schräg nach rechts geneigte Schriftbild typisch. Ob er allerdings eine soziale Einstellung zum Leben hatte, mag man bezweifeln. Man frage nur nach bei den Damen Friederike Brion, Lili Schönemann und Charlotte von Stein: Dass er insbesondere beim Lösen seiner Liebesbeziehungen unsensibel war, hat Goethe selbst oft genug zugegeben. Seine Handschrift freilich sollte seiner Dichtung zeitlebens zur Ehre gereichen. Dynamisch, kraftvoll, aber auch sehr elegant: So sieht Kurrentschrift in Vollendung aus, jene altdeutsche Schreibweise also, die erst 1911 von der sogenannten Sütterlinschrift abgelöst werden sollte.

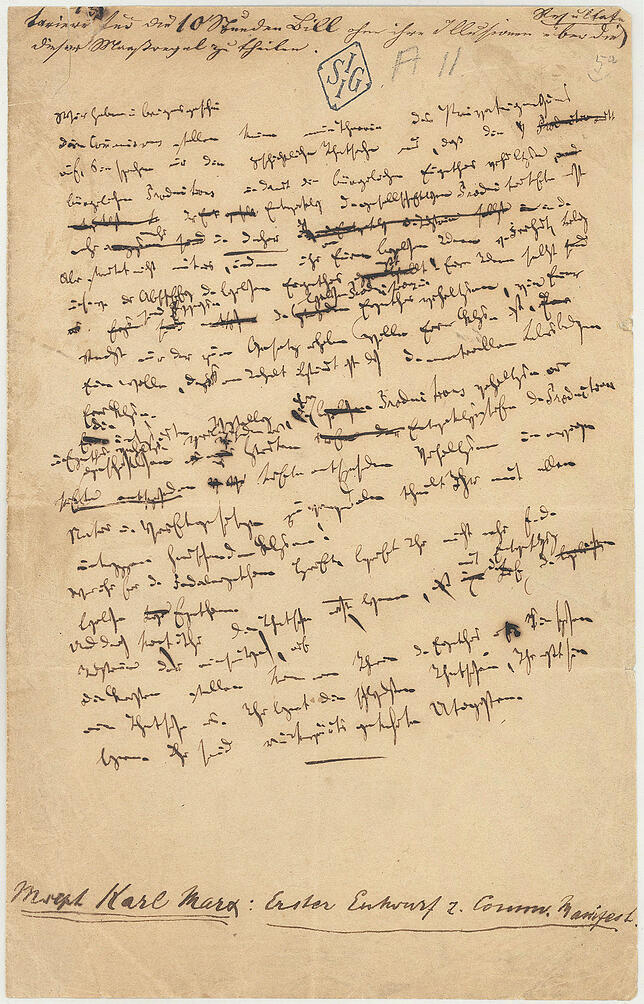

Karl Marx

Was ist das denn für eine Sauklaue? Konservative mag die Antwort kaum überraschen: Es handelt sich um das Manifest der Kommunistischen Partei, aufgeschrieben von Karl Marx (1818-1883). Zwar mag er beim Verfassen einfach einen schlechten Tag erwischt haben – sein Schriftbild konnte nämlich stark variieren. Leicht zu lesen war es aber auch an besseren Tagen nicht: Dass der zweite und der dritte Band des „Kapitals“ erst nach seinem Tod veröffentlicht werden konnten, soll dem langwierigen Prozess des Entzifferns geschuldet sein. In Kurrent schrieb zwar auch er, doch im Vergleich zu Goethe ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Den zur Zeit der Weimarer Klassik gebräuchlichen Gänsekiel hat zur Mitte des 19. Jahrhunderts bereits die Spitzfeder verdrängt: Man sieht es an den an- und abschwellenden Linien. Ähnlich wirr wie Karl Marx krakelte übrigens Friedrich Hölderlin. Der hatte allerdings mit Kommunismus nichts am Hut.

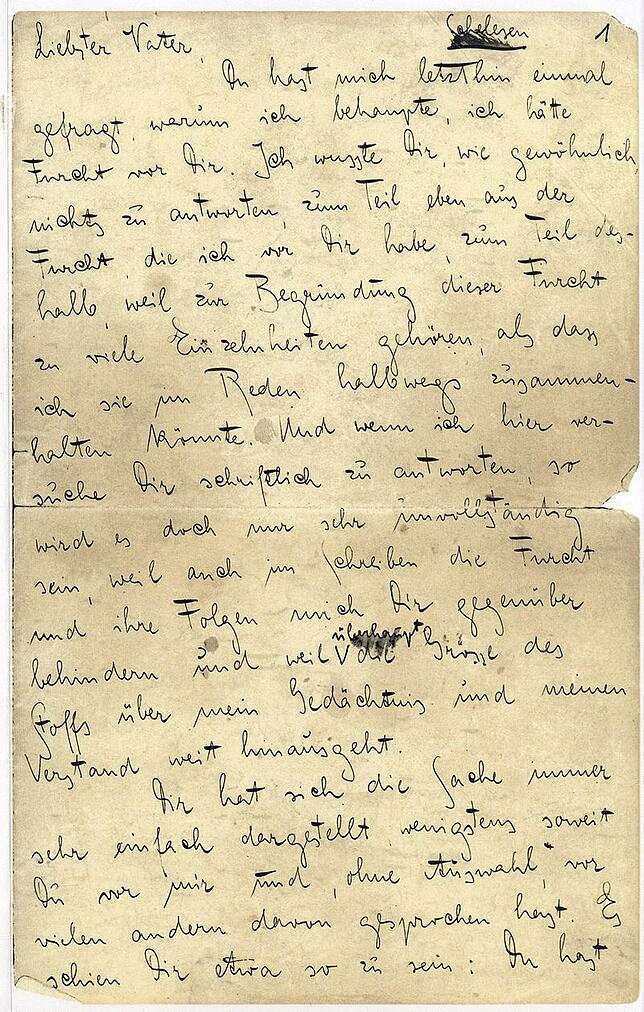

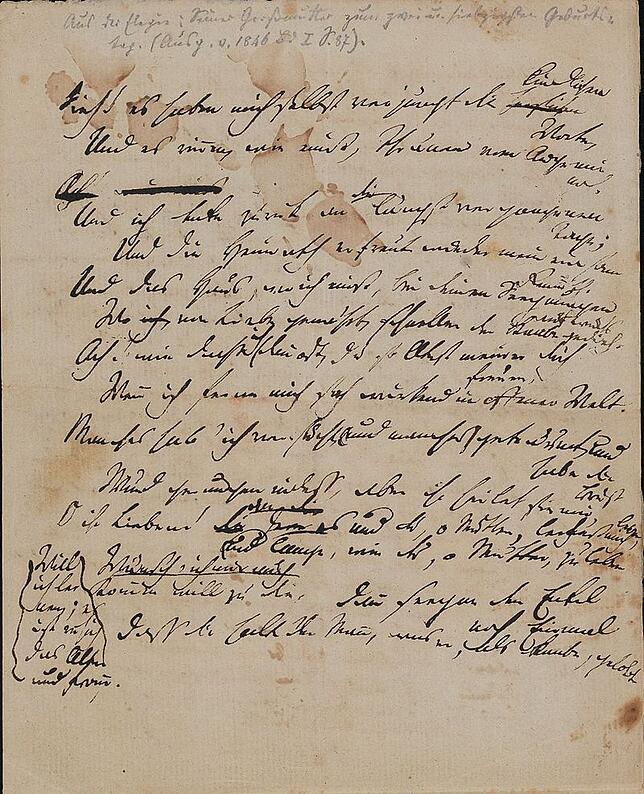

Franz Kafka

Die Buchstaben in Goethes Handschrift tendierten nach rechts. Beim vorliegenden Schriftstück aber ist der seltene Fall des Gegenteils zu beobachten. Wenn Buchstaben in einer Handschrift nach links wegkippen, so sagen Graphologen, dann könnte das daran liegen, dass der Autor schlechte Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen gemacht hat. Im vorliegenden Fall trifft die Annahme voll ins Schwarze: In seinem „Brief an den Vater“, um dessen handschriftliches Original es sich hier handelt, beschreibt Franz Kafka (1883-1924) nämlich sein Leiden unter dessen herrschsüchtigem Verhalten. Es war ein Leiden, das viele junge Männer seiner Generation teilten. Weil Kafka dafür die lateinische Schrift verwendet, fällt auch uns Nachgeborenen das Lesen dieses Briefs leicht. Üblich war das Schreiben in lateinischer Schrift nicht. Schriftsteller bevorzugten eigentlich die Kurrentschrift, an Schulen wurde inzwischen Sütterlin gelehrt.

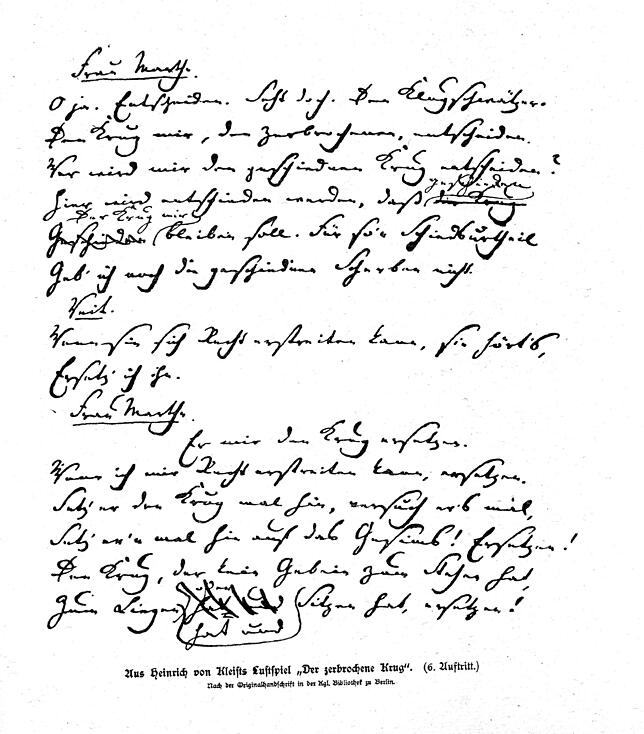

Heinrich von Kleist

Schwer zu lesen? Mag sein, dass es an Heinrich von Kleists Handschrift liegt: Sie mutet so gebrochen an wie der „Zerbrochne Krug“, dessen Urfassung hier vorliegt. Doch unsere Probleme bei der Lektüre sind auch zwei Schreibreformen geschuldet, die uns von Kleist (1777-1811) entfremdet haben. Erst kam 1915 eine nach ihrem aus dem Schwarzwald stammenden Erfinder Ludwig Sütterlin benannte Schrift: Sie sollte das Schreiben mit Kugelspitzfedern erleichtern. Dann verbannte 1941 NS-Kanzleiführer Martin Bormann aus ungeklärten Gründen die Sütterlinschrift und ihren Vorgänger, die Kurrentschrift, aus den Schulheften. Übrig blieb die lateinische Schreibweise. Diese sind wir heute so gewöhnt, dass uns Kleists Zeilen wie Chinesisch vorkommen.

Friedrich Hölderlin

Ein besonders schwerer Fall ist die Handschrift von Friedrich Hölderlin (1770-1843). Sie ist so unleserlich, dass wegen ihr schon unzählige Literaturwissenschaftler schlaflose Nächte hatten. Bis heute gibt es für viele Werke unterschiedliche Druckfassungen, weil immer wieder etwas anderes entziffert. Welche Edition die korrekte ist, könnte uns nur einer verraten: Hölderlin selbst.

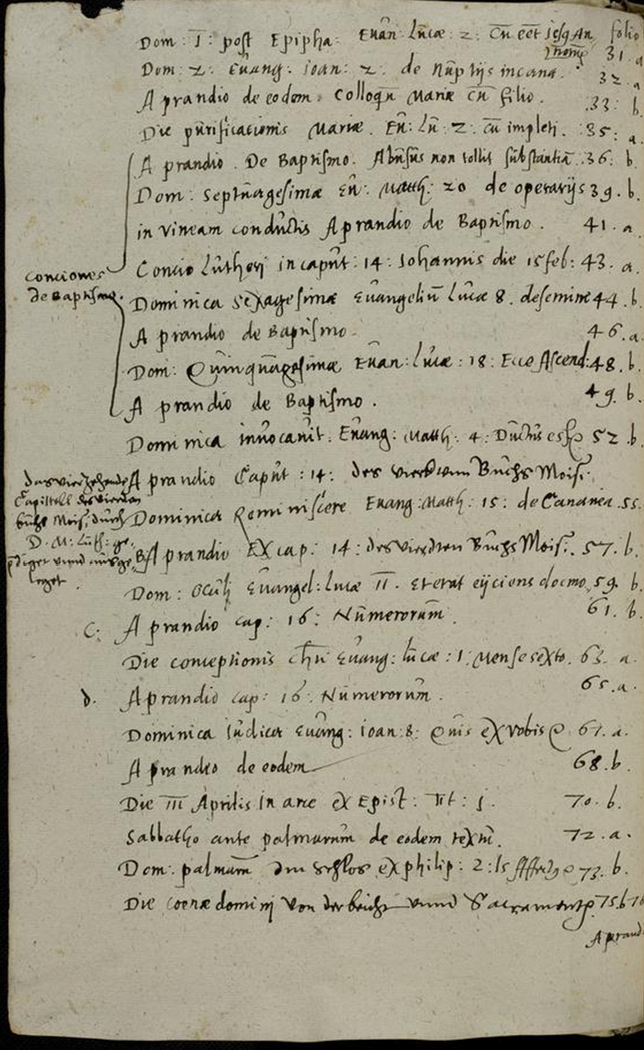

Martin Luther

Anders als bei Hölderlin oder auch Marx hat in der Handschrift des Theologen und Kirchenpolitikers Martin Luther (1483-1546) alles seine schöne göttliche Ordnung. Fast ein bisschen langweilig ist dieses Schriftbild. Und doch sollten wir es hoch achten: Denn dank Luther ist die Schreibschrift Bestandteil unserer Schulbildung geworden.

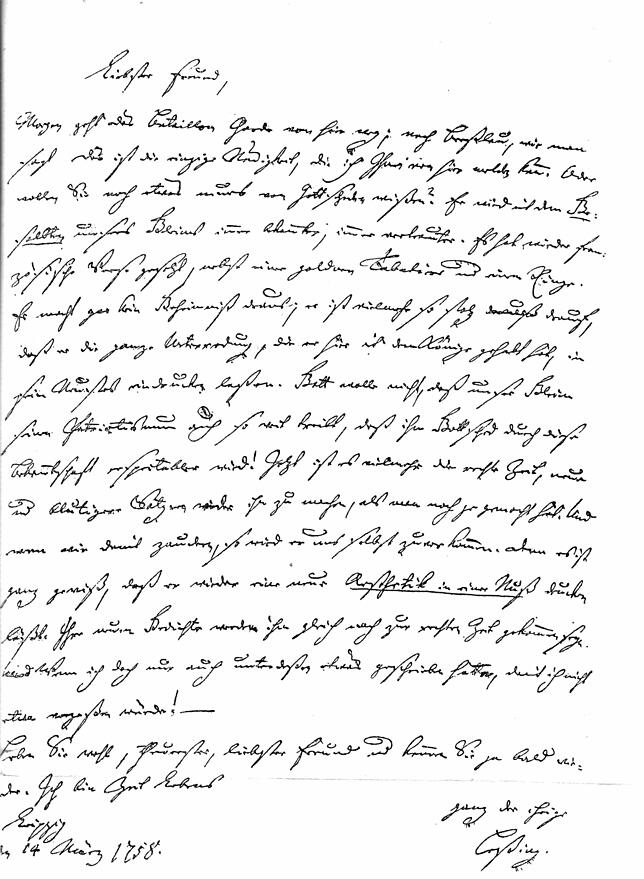

Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) hat Kleist einmal einen Brief geschrieben. Wer nun verwundert die Lebensdaten dieser beiden Dichter vergleicht, dem sei gesagt: Nicht Heinrich von Kleist war der Adressat, sondern dessen Großonkel Ewald Christian von Kleist. Die Handschrift selbst ist typisch für Lessing: formschön und selbstbewusst.