Landschaft – als ästhetischer Naturraum: zum Gähnen! Natürlich erfreuen sich nach wir vor viele Wanderer und Spaziergänger an der Natur. Doch die jüngere Generation verabschiedet sich zunehmend von derlei Formen der Freizeitgestaltung.

Natur braucht Kitzel

Allenfalls für Trendsportarten zieht es junge Menschen noch in die Landschaft. Die ist hierzulande fest in der Hand von Mountainbikern, Gleitschirmfliegern und Wildwasserkanuten. Für immer mehr junge, zunehmend aber auch für weniger junge Menschen bedarf der Aufenthalt in der Natur eines Kicks, eines Kitzels. Es muss etwas geboten werden: Abenteuer, ein Gefahrenmoment, Exotik. Gern lässt man sich für eine Alpenwanderung mit Risikofaktor breitschlagen. Oder für eine Wüstentour auf Kamelen.

Gerade derlei Landschaftsformen scheute man bis ins 18. Jahrhundert wie die Pest. Gebirge und Wüste galten als unschöne, abschreckende Natur, zumal das Reisen in ihnen mühselig und gefahrvoll war.

Die Ablehnung schwächte sich erst ab, nachdem Albrecht von Haller 1732 sein Langgedicht „Die Alpen“ veröffentlicht hatte: ein Hymnus in Versen auf das Hochgebirge und seine Bewohner und ein Text von unabsehbarer Fernwirkung. Der Schweizer löste eine Entwicklung aus, die im Deutschen Alpenverein mündete – und im Alpentourismus als Massenphänomen, Ischgl lässt grüßen.

Das zeigt: Unsere Einstellung zur Natur ist kulturell geprägt und abhängig vom jeweiligen Stand von Technik und Zivilisation. Als Vorreiter für die sich wandelnden Einstellungen zur Natur spielten die Künste eine wichtige Rolle – nicht zuletzt die Malerei. Die erschloss in einem lang andauernden Prozess Landschaft als bildwürdiges Motiv. Der Landschaftsmaler – kurz: Landschafter – macht gewissermaßen den Naturraum für den Bildbetrachter allererst ästhetisch verfügbar.

Den Prozess, in dessen Verlauf Landschaft zum bildwürdigen Sujet avancierte, illustriert jetzt die Ausstellung „Landschaften. Orte der Malerei“ im Kunsthaus Zürich. Rund 60 Gemälde machen anschaulich, wie Landschaft von einer bloßen Kulisse für religiöse und mythologische Erzählungen zum aus sich selbst heraus würdigen Motiv der Malerei wurde.

Bühne für die Heilsgeschichte

Noch in der Phase des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit dienten Naturräume in der Malerei lediglich der Ausschmückung einer Bilderzählung. Bis in die Neuzeit hinein war Landschaft wenig mehr als eine austauschbare Bühne für die Darstellung der Heilsgeschichte. Die „Geburt Christi“ (um 1450) des Meisters der Münchner Marientafeln, wohl das älteste großformatige Winterbild der Kunstgeschichte, gibt dem Geschehen im Stall zu Bethlehem ein nicht ganz unzweifelhaftes Ambiente: Der Maler situiert die Geburt des Messias in einer (europäischen) Winterlandschaft.

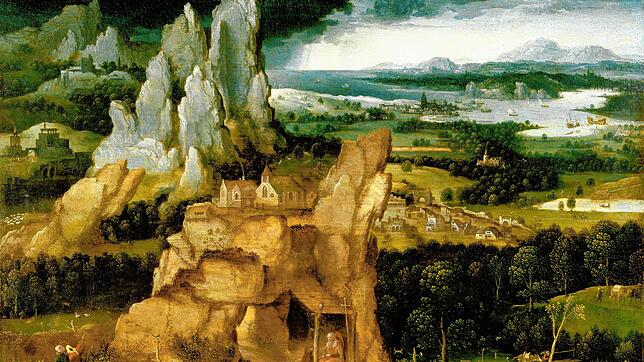

Als einer der ersten Künstler schuf der flämische Maler Joachim Patinir im frühen 16. Jahrhundert reine Landschaftsbilder. Seine „Weltlandschaften“ sind kürzelhafte Darstellungen der Natur in ihrer ganzen Vielfalt. Indem Patinir unterschiedlichste Landschaftsformen bizarr zusammen zwingt wie in der „Landschaft mit dem heiligen Hieronymus“ (um 1520), spielen seine Darstellungen ins Phantastische hinüber. Ungefähr zeitgleich entsteht Tizians „Abendlandschaft mit Figurenpaar“. Das Paar im Vordergrund ist Staffage, das eigentliche Bildthema dagegen die stimmungsvolle Abendlandschaft, die der Italiener deutlich wirklichkeitsgetreuer vor uns hinstellt als Patinir.

Im frühen 17. Jahrhundert malt Hendrick Avercamp eine niederländische „Winterlandschaft mit Eisvergnügen“.

Sein Landsmann Nicolaes Berchem spezialisiert sich etwas später auf italienische Landschaften: Er, der selbst vielleicht nie italienischen Boden betreten hat. Ideallandschaften, in denen sich Antikensehnsucht mit dem Preis ländlich-arkadischer Ursprünglichkeit meliert, malt der Franzose in Rom Claude Lorrain.

Neben Gemälden von Meistern wie Jan van Goyen und Jan Brueghel d. Ä. wartet die Ausstellung mit drei glänzend gemalten Landschaften Jacob van Ruisdaels auf. Naturtreue hat bei dem Niederländer Priorität. Sie reicht bei ihm bis ins Detail: Der Bildbetrachter kann noch die Baumarten bestimmen. Dennoch weist zumindest in dem Gemälde „Steinbruch im Walde“ (um 1655/1660) das Bildsujet Landschaft in barocker Manier zugleich über sich hinaus.

Landschaft wird hier zum Sinnbild der Vergänglichkeit – nicht anders als in Margareta de Heers in jeder Hinsicht bemerkenswertem Gemälde mit Kohlgemüse und Getier in der Landschaft. Etwas angeklatscht wirken die den Alten Meistern gegenüber gestellten Beispiele moderner Landschaftsmalerei: Bilder von Vincent van Gogh, Maurice de Vlaminck oder Cy Twombly.

Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1. Bis 8. November, Di., Fr. bis So. 10-18 Uhr, Mi., Do. bis 20 Uhr. Weitere Informationen: http://www.kunsthaus.http://ch