Deutschland, das ist nicht allein das Land der Dichter und Denker, sondern auch der Tierfreunde. In fast jedem zweiten Haushalt wird gebellt, gezwitschert oder miaut, rund neun Milliarden Euro gehen jährlich für Futter, Behandlungen und sogar Tierfriseure drauf.

Diese Lust an der Fürsorge ließe sich als Ausweis eines allgemein hohen Sozialbewusstseins deuten, gäbe es nicht ein seltsames Missverhältnis: Die Zuneigung für Menschen nämlich scheint zumindest in Teilen unserer Gesellschaft deutlich geringer ausgeprägt zu sein.

Tierliebe und Menschenhass

Vor allem im völkisch rechtsextremen Milieu zeigt sich, wie bruchlos Tierliebe mit Menschenhass einhergehen kann. So mancher, der sich auf seiner Facebook-Profilseite als treu sorgender Hundebesitzer präsentiert, wünscht an anderer Stelle Menschen mit anderer Herkunft, Religion oder auch nur Meinung einen qualvollen Tod. Wie passt das zusammen?

Es liegt nahe, nach Erklärungen in der Geschichte des Dritten Reichs zu suchen. Zum Beispiel in einer neuen Publikation, die sich mit der Rolle von Tieren im Nationalsozialismus befasst. Der Journalist Jan Mohnhaupt geht sie der Reihe nach durch. Hunde, Katzen, Schweine, Pferde: Man staunt, wie vielen Tieren in dieser Zeit eine ganz eigene Bedeutung zukommt. Vor allem aber muss verwundern, wie diesen Wesen mit strengen Gesetzen ein würdiges Dasein garantiert werden soll – während gleichzeitig Millionen Menschen in Konzentrationslagern den Tod finden.

Hitler war Vegetarier

Hitler persönlich geht als Vegetarier als leuchtendes Beispiel voran. Beim Abendessen berichtet er Gästen von seinen Schlachthausbesichtigungen in der Ukraine, darauf hoffend, ihnen den Appetit zu verderben und von fleischloser Ernährung zu überzeugen. Eine Fleischbrühe ist für ihn „Leichentee“, und für Jäger hat er nur verächtlichen Spott übrig. „Grüne Freimaurer“ seien sie, die einem „feigen Sport“ frönten.

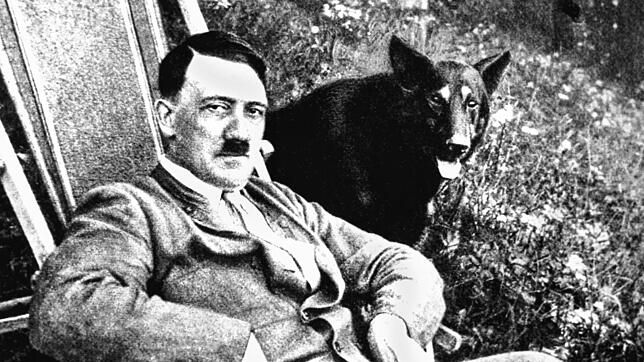

Umso näher stehen ihm Hunde. Schon als Soldat im Ersten Weltkrieg hatte er mit einem mutmaßlichen Foxterrier Bekanntschaft geschlossen: Anders als die meisten Kameraden war das Tier dem wunderlichen Einzelgänger zugeneigt gewesen. Noch 1942 erzählt er im Führerhauptquartier voller Schmerz von seinem Verlust dieses einstigen Gefährten – da ist der Massenmord an den europäischen Juden längst in vollem Gange.

Am liebsten ist ihm der Deutsche Schäferhund, eine Rasse, die erst zum Ende des 19. Jahrhunderts hervorgegangen ist. Erklärtes Ziel seines Züchters war, die Tugenden des preußischen Soldaten in diesem Tier zu vereinen: Treue, Mut, Ausdauer, Fleiß und vor allem Gehorsam. Wenn sich Hitler als Hundefreund inszeniert, so tut er das stets mit Hunden dieses Charakters. Eigensinnige Dackel hingegen oder etwa Eva Brauns kleine Scotch Terrier straft er mit Verachtung.

Instrument narzisstischer Triebe

Damit gibt sich hinter der zur Schau gestellten Tierliebe ein fragwürdiges Motiv zu erkennen. Denn nicht etwa dem fremden, mit eigenem Willen beseelten Wesen gilt die Zuneigung, sondern einem bloßen Instrument zur Befriedigung narzisstischer Triebe. Die Hunde, schreibt Mohnhaupt, sind für Hitler da, um „ihm zu gehorchen und das Gefühl zu vermitteln, dass sie ihm treu ergeben sind“. Als ihr Herrchen im Angesicht des Untergangs beschließt, sich das Leben zu nehmen, müssen sie ihm folgen.

Die Liebe und Ehrfurcht vor der Kreatur: Bei näherem Hinsehen entpuppt sie sich im Nationalsozialismus stets als eine Projektion von narzisstischen Anwandlungen und Machtansprüchen. Katzen kommen dabei eher schlecht weg. Weil sie sich anders als der Hund nicht zu Gehorsam verpflichten lassen, gelten sie manchen als „Juden unter den Tieren“. Ihre Vorliebe für Mäuse und Ratten und damit einhergehende Rolle als „hygienische Helfer bei der Volksgesundung“ kann diesen Makel nicht wirklich ausgleichen.

Wie beim Haustier, so spielt auch im Umgang mit dem Wild das Denken in Herrschaftsverhältnissen eine wichtige Rolle. Hermann Göring beispielsweise ist eher zufällig zum Amt des Reichsjägermeisters gekommen. Weder kann er eine forstliche Ausbildung vorweisen noch irgendwelche Erfahrungen als Jäger. Das soll sich schon bald ändern.

Auch wenn er in der Präambel zum Reichsjagdgesetz die „Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen“ preist, die „tief im deutschen Volk“ wurzele, so ist seine plötzlich erwachende Begeisterung fürs Waidmannsheil eher Ausdruck eines übersteigerten Machtbewusstseins.

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein hatte es sich bei der Jagd nämlich um das Privileg des Adels gehandelt. Leibeigene Bauern waren darauf angewiesen, dass ihre Herren zur Waffe greifen, um Rehe und Hasen von den Feldern fernzuhalten. Zwar hatte die Revolution von 1848 zu einer Demokratisierung des Jagdwesens geführt. Göring aber sieht die Chance gekommen, sich als Herr über Leben und Tod zu inszenieren.

Kindliche Eifersucht

Und so wacht er mit geradezu kindlicher Eifersucht darüber, dass niemand sich erlaubt, einen größeren Hirschen zu erlegen als er selbst. Und wie bei Hitlers Hunden die Zucht, so spielt hier die Hege und Pflege eine wichtige Rolle: Gezielt werden Hirsche mit Hafer, Kleie und Sesamkuchen durch den Winter gefüttert, damit sie zu Zwanzigendern heranwachsen. Am Ende bleibt es dem Reichsjägermeister höchstpersönlich überlassen, sich mit einem präzisen Schuss die Medaille fürs größte Geweih bei der kommenden Internationalen Jagdausstellung zu sichern.

Tiere als Projektionsflächen fürs eigene Ego: Mohnhaupt zeigt, wie mit dieser Art der Zuneigung zur Kreatur die unglaublichsten Phänomene hervorbringt. Das gilt etwa für den „Zoologischen Garten Buchenwald„. Nur wenige Schritte vom Kreatorium des Konzentrationslagers entfernt soll er den Wachmännern, Aufsehern und Zivilarbeitern eine „anständige Haltung zum Tier“ vermitteln.

Rassische Reinheit

Möglich macht dies eine Ideologie, die Leben radikal nach „Nützlichkeit“ und rassischer „Reinheit“ beurteilt. In der perfiden Logik der Nationalsozialisten wird eine behauptete jüdische Rasse als „Schädling“ angesehen, der ebenso konsequent bekämpft werden muss wie der aus Übersee eingeschleppte Kartoffelkäfer. Vor diesem Hintergrund mag es nicht einmal widersprüchlich erscheinen, wenn „Herrentiere“ des Zoos wie Raubvögel und Bären noch 1944 in der größten Not ihre Fleischration erhalten, Häftlinge dagegen elendig verhungern müssen.

„Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Hunde“, soll Friedrich der Große gesagt haben. Hitler pflegte, den Preußenkönig zu verschiedensten Gelegenheiten zu zitieren. Der Umgang mit Tieren im Nationalsozialismus bringt das wahres Motiv dieses Ausspruchs zutage: Eine Tierliebe, die allein aus Menschenhass erwächst, ist nichts weiter als schlecht getarnter Narzissmus.

Jan Mohnhaupt: „Tiere im Nationalsozialismus„, Hanser Verlag: München 2020; 288 Seiten, 22 Euro.