Besondere Zeiten erfordern ganz besondere Maßnahmen. So gilt es nach den Wiedereröffnungen der Museen auch bei den Ausstellungsrundgängen penibel die Hygienevorschriften einzuhalten.

Ob da der Automat aus einem öffentlichen Bad des ausgehenden 19. Jahrhunderts, aus dem man für zehn Pfennig diverse Artikel zur Körperreinigung ziehen kann, das probate Mittel zum Schutz vor Covid-19 ist, sei mal dahin gestellt. Aber der antiquierte Alltagsgegenstand bietet gerade in Pandemiezeiten den passenden Einstieg in einen kurzweiligen, ungemein breit angelegten Parcours durch die Kulturgeschichte des Bades, die zugleich Kunstgeschichte und Sozialgeschichte ist, wie man es nun an verschiedenen Orten in der Bäderstadt Baden-Baden erleben kann.

Mehr als nur Hygiene

Bei dem umfassenden Blick auf die Badekultur von der Antike bis in die Gegenwart geht es um weit mehr als nur um Hygiene, Gesundheit und Wohlbefinden. Badeanstalten waren von jeher auch Treffpunkte, in denen man sich austauschte und in denen sogar Geschichte geschrieben wurde.

Der Baden-Badener Rundgang beginnt aber zunächst einmal im privaten Bereich, der je nach Sichtweise rasch von der medialen Öffentlichkeit unterminiert wird. Wegen einer schweren Hauterkrankung verbrachte der Revolutionär Jean-Paul Marat die meiste Zeit im Bad, um den intensiven Juckreiz zu lindern. Dort wurde er auch gemeuchelt, woran das Gemälde „Der Tod des Marat“ (1793/94) aus der Werkstatt von Jacques Louis David erinnert.

Mord in der Wanne

Der Mord in der Wanne ist zu einem politischen Topos geworden. Flankiert wird das historische Gemälde von weiteren Darstellungen der Wanne als Ort des Politischen und des Todes. Wo wie bei David der ermordete Marat von den Revolutionären zu einem Märtyrer der Freiheit stilisiert wurde, lässt der Fotograf Thomas Demand zwei Jahrhundert später in seiner großformatigen Fotografie vieles offen.

Wie in seiner Fotografie des akribisch aus Papier nachgebauten Hotelbadezimmers, in dem der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel 1987 auf bis heute nicht geklärte Weise starb. Die Geschichte darf sich der Betrachter aus vielen Versatzstücken selbst konstruieren.

Das private Badezimmer wird endgültig zum Schauplatz von Politik. Es wird zur Bühne einer politischen Machtverschiebung in den Selbstporträts der US-Kriegsfotografin Lee Miller in Hitlers Bad am Tag, als dieser sich das Leben nahm.

Ideologisch aufgeladen

Die drei Beispiele aus der politischen Geschichte zeigen, dass das Ritual des Badens Bezüge aufweisen, die weit über Themen wie Hygiene, Gesundheit und Wohlbefinden hinausgehen. Tatsächlich ist das Bad als Ort und der Akt des Badens immer auch ideologisch, religiös, sozial und kulturell aufgeladen.

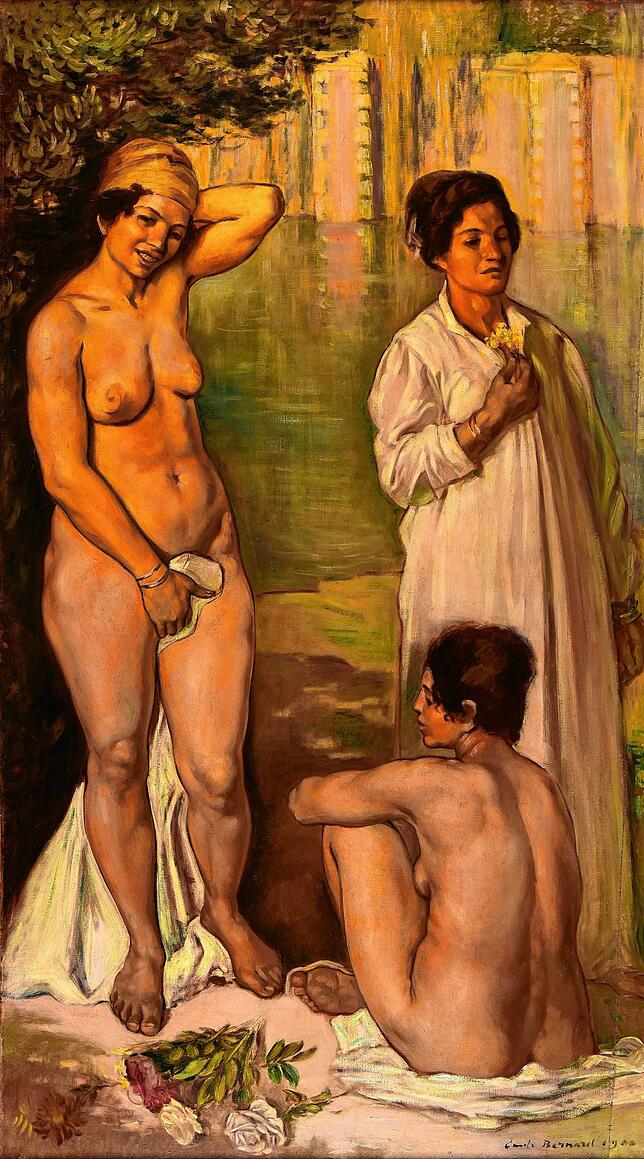

Das Motiv der Badenden zieht sich kontinuierlich durch die abendländische Kunstgeschichte. Wie mit dem Aspekt der Nacktheit umgegangen wurde, variierte über die Jahrhunderte indes stark und verrät viel über das Geschlechterbild der jeweiligen Zeit und Gesellschaft.

So waren es lange biblische oder mythologische Szenen, die die Darstellung nackter Körper rechtfertigten. Die Venusfiguren und Nymphen dienten stets nicht nur der Illustration mythologischer oder biblischer Geschichten, sondern waren oft zugleich sexuell konnotiert. Die Dominanz des männlichen Blicks in der westlichen Kunst ist bis 20. Jahrhundert, bis zu Edouard Manet und Pablo Picasso zu verfolgen.

Dieser offen zur Schau gestellte Voyeurismus wird in den Arbeiten der Polin Katarzyna Kozyra in der Ausstellung radikal konterkariert. Die Filmemacherin verweilte 1997 mit versteckter Kamera, künstlichem Bart und angeklebter Penisprothese geheim im Herren-Hammam des Budapester Gellertbades, um dort letztlich zur Erkenntnis zu gelangen, dass Männer ihr Geprahle selbst dann nicht ablegen, wenn sie unter sich sind.

Kozyras Feldstudie, die an der Venedig Biennale 1999 für Empörung sorgte, führt den Weg in die Abteilung des Begehrens, wo zwischen Duschszenen von Nan Goldin, David Hockney, Rainer Fetting, Picasso und Patrick Angus eine blank polierte Badarmatur aus der Wand ragt. Das Werk von Bernadette Corporation ist eine Reproduktion jener Armatur, die auf einem Nacktfoto des Popstars Rihanna zu sehen war. Ein Bild, das 2010 im Internet unzählige Kommentare provozierte, die die Diskrepanz zwischen Selbstbild und Fremdwahrnehmung offenlegen.

Ortswechsel: Am Ende der Lichtentaler Allee wird im Stadtmuseum die Geschichte des Schwimmbades erzählt. Hier geht es freilich nicht nur um die Architektur der Bäder, sondern auch immer um die Protagonisten, die sich hier mehr oder weniger vergnügen. Die Fotos erzählen von dem banalen „Badeskandal“ eines ehemaligen Verteidigungsminister, aber auch von dem engagierten politischen Kampf gegen die Allianz von Rassismus und irrationalen Vorstellungen von Reinheit und Gesundheit in Australien der 1960er Jahre. In der ehemaligen Kneippanlage des Friedrichsbades gibt es schließlich inmitten Mary Audrey Ramirez‘ Installation mit Stoffratten und Riesenkakerlaken, eine Collage aus bekannten Dusch- und Badeszenen der Filmgeschichte zu sehen.

Info: „Körper. Blicke. Macht.“ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Lichtentaler Allee 8, und andere Orte. Bis 26.7. Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. http://www.kunsthalle-baden-baden.de