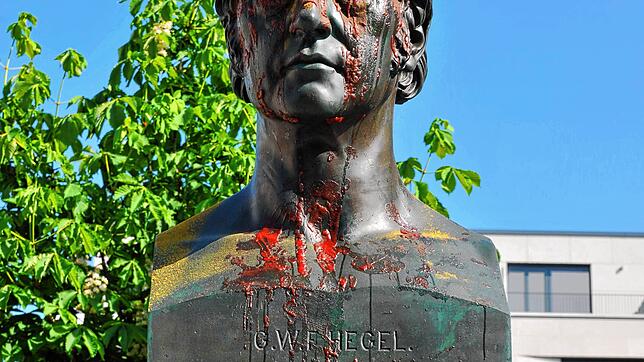

Die Bilderstürmer sind wieder unterwegs. Nachdem die MeToo-Bewegung dafür sorgte, dass Gedichte von Hauswänden und Schauspieler aus bereits abgedrehten Filmen verschwinden, müssen jetzt Denker, Künstler und Kunstwerke mit potenziell rassistischen Tendenzen dran glauben. „Vom Winde verweht“ fliegt aus dem Programm amerkanischer Streamingdienste, in Großbritannien nimmt die BBC Comedy-Klassiker aus ihrer Mediathek, und in Deutschland wackeln die Denkmäler von Geistesgrößen wie Hegel und Kant – weil diese „den europäischen Rassismus mitbegründet“ hätten, wie ein Bonner Historiker mahnt.

Verwickelte Moral

Nun war Kant nicht allein Mitbegründer des Rassismus, sondern nebenbei auch der Aufklärung: also jener geistesgeschichtlichen Entwicklung, die eine kritische Auseinandersetzung mit Problemen wie dem Rassismus erst möglich macht. Der Fall zeigt, wie verwickelt sich das mit der Moral verhält. Kaum glaubt man, einen Bösewicht oder Heiligen gefunden zu haben, gibt sich auch schon dessen Kehrseite zu erkennen.

Die Auseinandersetzung mit solch komplexen Fällen könnte ein ideales Training für das Leben in einer nicht weniger komplexen Welt sein. Doch Komplexität gibt es nicht, wenn religiöser Eifer im Spiel ist. Und solcher ist es ja meist, der Bilderstürmer antreibt. Vom missionarischen Geist beseelt, sehen sie im Menschen ein leicht verführbares Lamm: Begegnet es dem Teufel auch nur von Ferne, verfällt es ihm schon mit Haut und Haaren. Man muss uns deshalb vor seinem Anblick schützen, wo es nur geht.

Woher kommt dieser Irrglaube, Kunst und Literatur seien ein solches Teufelszeug? Was lässt manche Menschen annehmen, das bloße Betrachten eines Films wie „Vom Winde verweht“ mache uns zu Rassisten?

Religiöse Ursache

Vielleicht ist nicht nur das Phänomen selbst ein religiöses, sondern auch seine Ursache. Folgt man Eugen Drewermann, erklärt sich die Glaubenskrise in den christlichen Gesellschaften durch die Pflege eines naiven Weltbilds. Im Religionsunterricht, sagt der Theologe, habe man Kindern beigebracht, dass Gott in der Not zuverlässig eingreift.

Transzendenz als Wellness-Angebot: ein „lieber“ Gott, der stets hilfreich zur Seite steht und so gar nicht zu alttestamentarischen Erzählungen wie dem Buch Hiob passen will. Wenn dann trotz dieser Verheißung die eigene Mutter qualvoll an Krebs stirbt, muss das fast zwangsläufig zu „Enttäuschungsatheismus“ führen.

Passgenaue Problemlöser

Das von Drewermann beschriebene naive Weltbild findet in der Kunst eine erstaunliche Entsprechung, auch von ihr wird längst ein Wellness-Angebot erwartet. Dichter, Maler und Regisseure sollen uns als passgenau produzierende Problemlöser zeigen, wie wir zu denken haben. Was sie hingegen nicht sollen: Fragen aufwerfen. Zum Selbstdenken herausfordern. Kompliziert sein.

In Wahrheit, sagt Drewermann, ändere Gott gar nicht die Welt zu unseren Gunsten. „Er hilft uns, über den Abgrund dieser Welt hinüberzugehen bis zum anderen Ufer.“ Auch Kunst kann die Welt nicht ändern, sehr wohl aber Abgründe überbrücken. Dazu muss sie diese aber zeigen dürfen. Wer Kunst als politisches Instrument instrumentalisiert, bringt keine höhere Moral hervor. Sondern von der Kunst enttäuschte Menschen.