Das größte Problem am Rassismus ist, dass er meist die anderen trifft. Was andere verletzen kann, lässt sich aus privilegierter Perspektive oft nur schwer einschätzen. Und wer angesichts der weltweiten Proteste nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis davon spricht, dass es in manchen Stadtvierteln ja auch Rassismus gegen Deutsche gebe, der greift zu einer gewagten These: Mit der historisch gewachsenen strukturellen Benachteiligung von Schwarzen lassen sich diese Ausgrenzungserfahrungen nicht vergleichen.

Umso mehr ist eine vor rund 100 Jahren erschienene wissenschaftliche Studie von Interesse, die nun erstmals in kommentierter deutscher Übersetzung erschienen ist. Wenn es jemals Rassismus gegen Deutsche gegeben hat, dann in diesem Machwerk aus dem Jahr 1917.

Glühender Gegner aller Deutschen

Der Autor der Studie, Edgar Bérillon (1859-1948), war ein französicher Psychiater mit nennenswerten Verdiensten in der Erforschung von Hypnosetechniken. Vor allem aber war er ein glühender Gegner aller Deutschen, wie es damals im Umfeld des Ersten Weltkriegs dem Zeitgeist entsprach.

Seine Analyse „Psychologie der deutschen Rasse nach ihren objektiven und spezifischen Merkmalen“ muss man deshalb heute als politisch motivierte Märchenerzählung verstehen. Und doch ist sie für uns lehrreich, weil sie den Rassismus aus einer neuen Perspektive zeigt: aus jener des Täters.

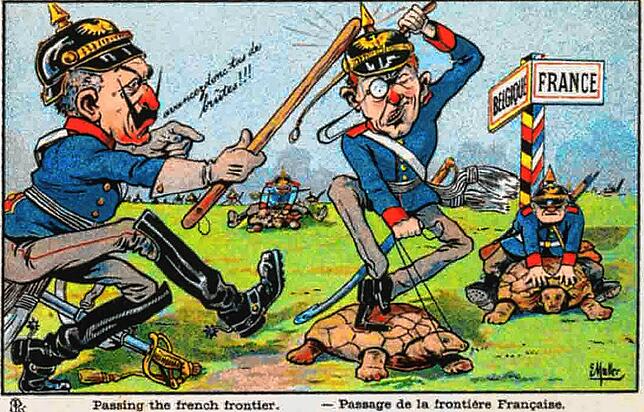

Wie also sind wir Deutschen nach Ansicht von Edgar Bérillon? Der Untertitel seines Werks – „Von Vielfraßen, Fettwänsten und Stinkstiefeln“ – lässt es früh erahnen. Überraschend ist nicht mehr die Diagnose selbst, sondern die Art und Weise, wie der Autor zu ihr gelangt: Bérillon schlägt seinen Gegner mit dessen eigenen Waffen, und er setzt dabei an in der Kultur. Wie könne es sein, schreibt er, dass deutsche Maler ihre Landsleute so ganz anders abbilden als die französischen Kollegen?

Robust – oder eher schwerfällig?

Die Antwort findet Bérillon in Untersuchungen, die gezeigt hätten, dass der Mensch dazu neige, andere Menschen nach seinem eigenen Vorbild zu porträtieren. Aus diesem Grund fielen die Figurenzeichnungen deutscher Künstler so viel plumper, grobschlächtiger aus als die der Franzosen.

Den Grund dafür würden nicht einmal die Deutschen selbst in Zweifel ziehen. Schließlich hätten sie sich doch selbst zu Vertretern einer ganz speziellen Rasse ausgerufen!

Ein robuster Körperbau, ein unverwüstliches Wesen: Merkmale, die östlich des Rheins Patrioten mit Stolz als Ausweis urdeutscher Eigenschaften zu preisen pflegten, finden in französischen Augen eine weitaus weniger heroisch anmutende Interpretation. Aus „robust“ wird schwerfällig, aus „unverwüstlich“ gefühllos.

Breite Kiefer, dicke Bäuche

Und so steigert Bérillon alles, worauf sich seine deutschen Nachbarn etwas einbilden, zu einem monströsen Zerrbild. Die „eingesunkenen Augen“, der „breite Kiefer“, der „dicke Bauch“: Geht es nach den Beschreibungen des französischen Psychologen, so sehen wir Deutschen recht gruselig aus. Mehr noch aber verhalten wir uns auch so, und zwar von Natur aus.

„Während alle anderen Völker die Nahrung gebrauchen, um ihre Existenz zu sichern, gibt der Deutsche einem Fressdrang nach“, schreibt Bérillon: Sein Ziel sei „eher das Schlucken als das Auskosten“. Daraus resultiere nicht nur der ungewöhnlich dicke Bauch, sondern zudem eine Überaktivität des Darms, der um „drei Meter länger“ sei als bei anderen Völkern.

Wo Deutsche sich aufhalten, da werden wahre Festspiele des Stuhlgangs abgehalten. Und wo wir beim Thema sind: Selbstverständlich zeichne den Deutschen, urteilt Bérillon, auch ein besonders abstoßender Geruch aus: „stinkend, widerlich, durchdringend“. Warum die Natur das so eingerichtet hat? Es kann nur eine Erklärung geben: Andere Lebewesen sollen frühzeitig vor unserer Anwesenheit gewarnt werden. Was den Giftspinnen ihre Rotfärbung ist, das ist dem Deutschen sein Körpergeruch!

„Heikles Terrain“

So absurd solche Schlussfolgerungen heute anmuten, sie erwachsen aus einem Bodensatz, der auch heute noch allzu fleißig gedüngt wird. Zum Beispiel der Rechtfertigung durch kulturhistorische Verweise. Es ist interessant, dass Bérillon sehr wohl die Fragwürdigkeit seines Anliegens bewusst ist.

Zweifellos, so schreibt er, begebe er sich auf „heikles Terrain“, der „Mann von Welt“ habe Skrupel, „mehr oder minder gerechtfertigte Empfindlichkeiten zu verletzen“. Allein: Wie berechtigt sind solche Skrupel, wenn schon „in der Blütezeit der Antike“ die Unveränderlichkeit der Rassen anerkannt worden sei? Und warum sollten Franzosen sich in ihrem Urteil mäßigen, wenn die deutschen Geistesgrößen selbst – von Martin Luther über Arthur Schopenhauer bis Friedrich Nietzsche – sich über die Natur ihrer Landsleute lustig machten?

Vermeintliches Wissen kulturhistorischer Zusammenhänge dient als Feigenblatt für naive Argumentationsketten, Autoritäten der anderen Kultur müssen als Gewährsleute für absonderliche Schlussfolgerungen herhalten. Kein Kniff ist zu verwegen, kein Mittel zu abseitig, um Fremdenhass mit dem Anschein wissenschaftlicher Gültigkeit auszustatten: So funktioniert Rassismus, auch heute noch. Mit dem Unterschied, dass weiße Deutsche von ihm nicht mehr betroffen sind.

Edgar Bérillon: Die Psychologie der deutschen Rasse. Übersetzt und herausgegeben von Thomas Höpel und Ralf Pannowitsch. Wallstein-Verlag, Göttingen 2020, 138 Seiten, 18 Euro