Fotografie gilt als das Medium der Wahrheit, doch die Wahrheit ist das erste Opfer im Krieg. Was heißt das für die Kriegsfotografie? Das Fotomuseum Winterthur erlaubt es, mit der Ausstellung „Fotografinnen an der Front“ diese Frage zu studieren. Ob Frauen einen anderen Blick auf das Kriegsgeschehen haben, ist ein weiterer Aspekt, der die gemeinsam mit dem Kunstpalast Düsseldorf kuratierte Schau sehenswert macht: In der kommenden Woche soll es wieder möglich sein, für Museumsbesuche die Grenze zu passieren.

Es ist eine klar geordnete Präsentation von acht Fotografinnen; ihre 140 Arbeiten reichen vom Spanischen Bürgerkrieg bis zum Irakkrieg. Eine kurze Biografie erzählt von ihrem Leben, weitere Wandtexte rekapitulieren den jeweiligen kriegerischen Konflikt.

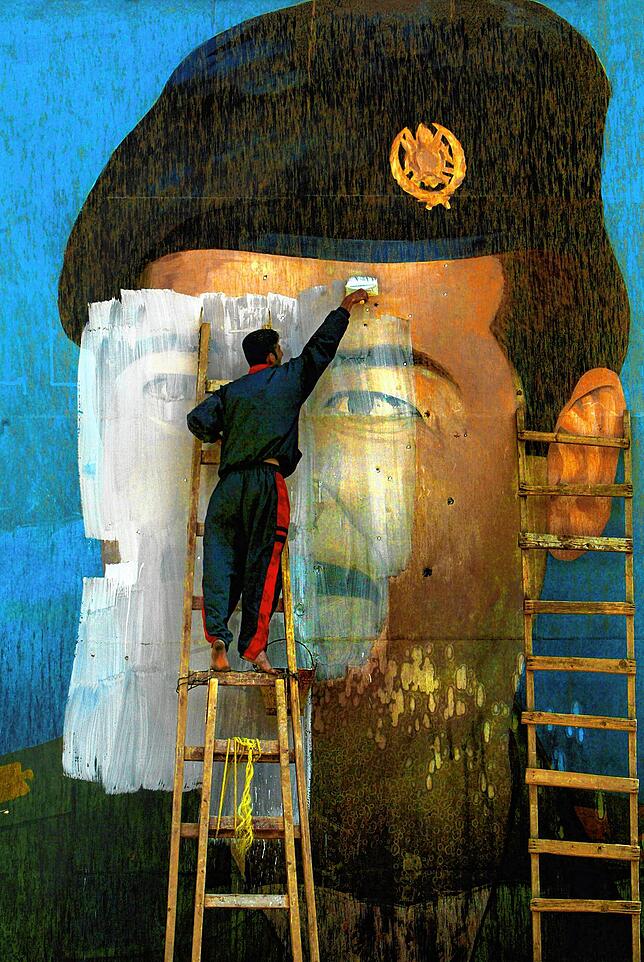

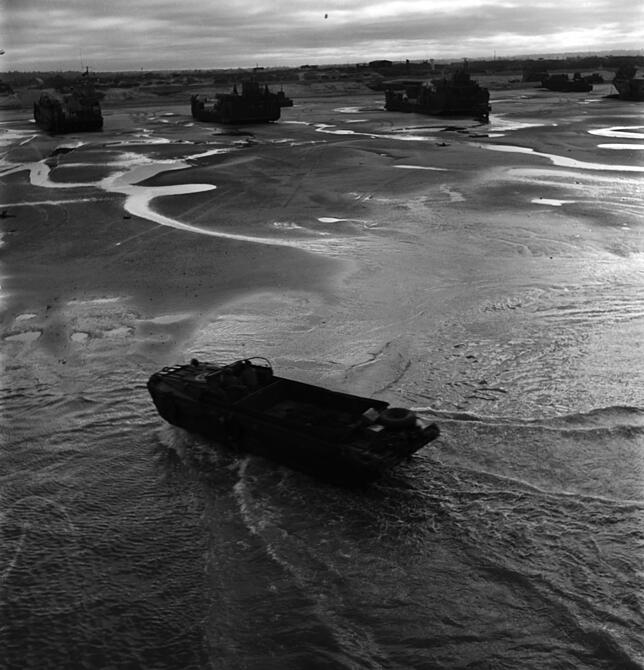

Die gebürtige Stuttgarterin Gerda Taro bildet den Auftakt mit ihren Bildern vom Kampf der Republikaner gegen die Franco-Putschisten. Taros Anspruch war sicherlich nicht der einer neutralen Beobachterin, sie war eine der vielen jungen Menschen, die 1936 nach Spanien strömten, um die Freiheit zu verteidigen. Auch Lee Miller steht eindeutig auf einer Seite, nämlich der ihrer amerikanischen Landsleute, mit denen sie in der Normandie anlandet und im Kampf gegen Nazi-Deutschland begleitet.

Das Grauen der Konzentrationslager

Ihre Bilder berichten von der Befreiung Frankreichs, zerbombten deutschen Städten und dem Grauen der Konzentrationslager. Es sind erstaunliche Beobachtungen: kahlgeschorene Köpfe von Französinnen, die sich mit deutschen Soldaten eingelassen hatten, die sich selbst getötete Tochter des Leipziger Bürgermeisters in anmutig wirkender Pose oder ein KZ-Häftling in selbstgenähten Schuhen.

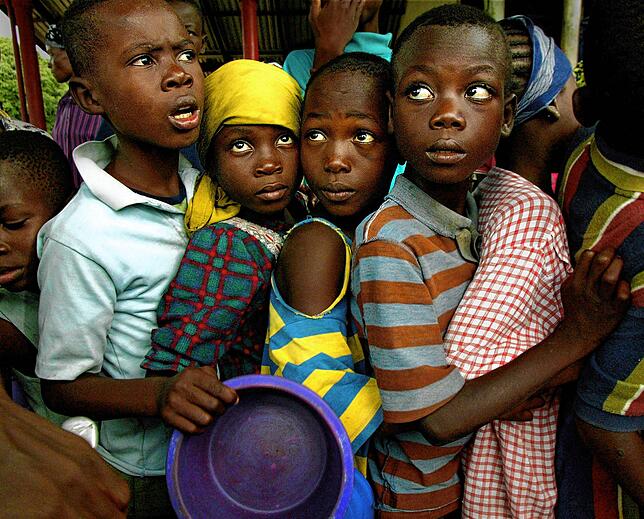

Dass Miller für Vogue unterwegs war und für Leserinnen arbeitete, prägte ihren Blick. Doch das ist es nicht, worin Direktorin Nadine Wietlisbach das Besondere des weiblichen Zugangs sieht. Sie betont, dass es Frauen besser gelänge, Vertrauen zur Zivilbevölkerung aufzubauen, sie seltener als Bedrohung gesehen würden und sich in islamischen Ländern hinter einer Burka verstecken könnten. Tatsächlich zeigen viele Bilder wie Krieg die ganze Gesellschaft durchdringt, beispielsweise Jungen, die im Mekong mit Granatenhülsen als Schwimmhilfen baden, fotografiert von Christine Spengler.

Spengler, zusammen mit Françoise Demulder und Catherine Leroy bilden das Mittelstück der Schau. Sie waren oft gemeinsam an den Kampforten und die einzigen Frauen in großen Gruppen von Männern. Tagsüber, allein auf der Suche nach dem entscheidenden Bild, durchaus im Wettstreit, hockten sie abends beisammen, wie Spengler erzählt.

Leroy machte Aufnahmen im direkten Krisenherd: Soldaten in Lauerstellung, Verwundete, Tote, Blicke hinter dem Gewehr eines Soldaten auf eine Vietnamesin mit Kind allein auf einem Reisfeld. Demulder schoss das bekannte Bild vom Massaker von Karantina, auf dem eine muslimische Frau einen Soldaten vor rauchenden Ruinen zur Rede zu stellen scheint. Das Foto blieb zuerst unbeachtet, erhielt später aber den World Press Award.

Gefährliche Verharmlosung?

Bilder vom Krieg sind journalistische Bilder, die die gesellschaftliche Wirklichkeit, also das Elend anderer Menschen ins Visier nehmen, weshalb die Dokumentation über der Stilisierung stehen sollte. Und so fragt sich, ob die Bildinhalte in der sakralen Atmosphäre eines Museums nicht verharmlost werden. Die Begründung der Ausstellungsmacher, Inhalt und künstlerische Kraft der Bilder im musealen Kontext anders wirken zu lassen, ist unzureichend.

Anja Niedringhaus mit ihrem Respekt gegenüber der geschundenen Zivilbevölkerung wie auch Soldaten gelingt es vielleicht am besten, den heutigen Kriegen ein Gesicht zu geben. Ihr Bild eines von den US-Marines gefangenen Abgeordneten im Bezirk Abu Ghraib zeigt die schwierige Balance, die die eingebetteten Fotografen wahren müssen. Man sieht den Mann gefesselt auf Knien, mit einer Haube über dem Kopf.

Das Bild verstieß gegen den Kodex, der den Berichterstattern auferlegt war. Niedringhaus wurde dementsprechend vom Pressekorps ausgeschlossen, konnte aber wenige Tage später wieder mitreisen. Die Pulitzerpreisträgerin wurde 2014 in Afghanistan auf dem Weg zur Wahlbeobachtung erschossen.

Die Ausstellung schließt mit Farbfotografien der Amerikanerin Carolyn Cole, die im Auftrag der L.A. Times im Nahen Osten und Irak unterwegs war. Sie widmet sich mittlerweile dem Umweltschutz und meint, die Zeit der Pressefotografen in Krisengebieten käme an ihr Ende. Inzwischen kann jeder, der vor Ort ist und ein Mobiltelefon besitzt, die Bilder auf den sozialen Netzwerken verbreiten. Ob wir uns damit allerdings ein besseres Bild machen können, ist fraglich.

Bis 30. August im Fotomuseum Winterthur. Öffnungszeiten des Museums: Dienstag bis Sonntag 11-18 Uhr, Mittwoch 11-20 Uhr. Weitere Informationen sind im Internet erhältlich unter: http://www.fotomuseum.ch