Christo, das war der Künstler, dem wir 1995 die Verhüllung des Reichstags in Berlin verdankten. Wir erinnern uns an Metalltore im New Yorker Central Park, an die Verhüllung der Pariser Brücke „Pont Neuf“ sowie ein Meer an Sonnenschirmen in Kalifornien und Japan. Dass er auch in unserer Region wirkte, dürfte indes nur wenigen in den Sinn gekommen sein, als am Sonntagabend die Nachricht von seinem Tod bekannt wurde.

Dabei waren Christo und seine Frau Jeanne-Claude 1998 in der Schweizer Grenzgemeinde Riehen tätig, verhüllten dort im Berower Park der Fondation Beyeler 178 Bäume. Auch auf Schloss Bonndorf war das Paar einmal zu Gast: 1995 gab es hier eine Werkausstellung.

Fast am Bodensee gelandet?

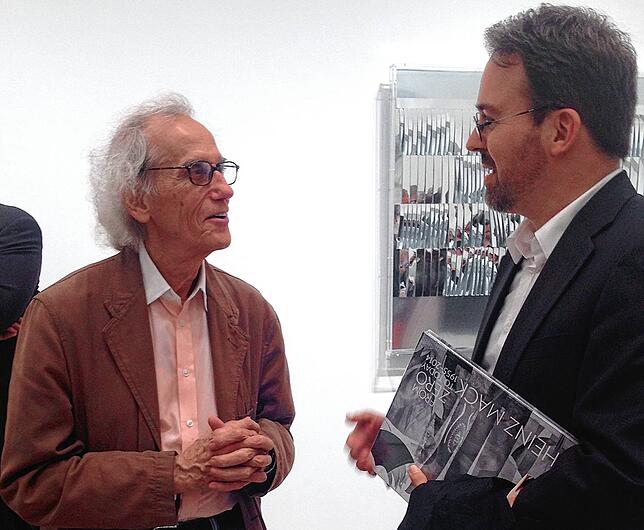

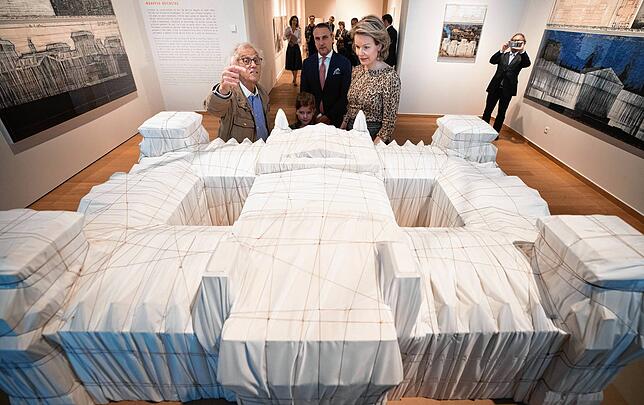

Und dann hätte die Stadt Konstanz mit etwas mehr Glück und Geschick den weltberühmten Künstler an den Bodensee locken können. Die Initiative, erklärt der Galerist Stephan Geiger gegenüber dem SÜDKURIER, sei 2004 von ihm und dem Schweizer Künstler Daniel Spoerri ausgegangen. Damals habe man bereits über ein künstlerisches Projekt nachgedacht, mit dem das zehn Jahre später startende Konziljubiläum angemessen gewürdigt werden könnte. Spoerri, der zu Christos engem Freundeskreis zählte, sei dabei auf die Idee einer Verhüllung des Konzilsgebäudes gekommen.

„Er hatte mir damals verraten, dass man Christo nie direkt ein Projekt zur Verhüllung empfehlen darf, sonst lehne er es garantiert ab“, berichtet Geiger. „Aber Spoerri ist ja sehr gewitzt und so hatte er mir die Strategie empfohlen, dass ich erst einmal vor Ort bei der Stadt sondieren solle, ob das Projekt überhaupt gewünscht ist.“

Der gemeinsame Plan: Nach einem positiven Signal seitens der Stadt sollte Geiger dem berühmten Künstler in regelmäßigen Abständen Postkarten mit Hinweisen auf das Konziljubiläum zuschicken. Mit Spoerris Unterstützung könnte es dann gelingen, in ihm selbst die Idee zur Verhüllung entstehen zu lassen. Ob das geklappt hätte?

Die Antwort musste ausbleiben, weil das Projekt bereits am Interesse der Stadt gescheitert sei, sagt Geiger. „Ziemlich gefrustet“ habe ihn das Desinteresse des damaligen Kulturbürgermeisters.

Tatsächlich hatte es zwischen Christo und der Stadt Konstanz bereits einen Kontakt gegeben. Für die Verhüllung (den Begriff „Verpackungskünstler“ lehnte er stets ab) des Reichstags im Jahr 1995 waren umfangreiche Vorbereitungen nötig gewesen, damit nicht ein heftiger Windstoß genügt, um das Material von der Fassade zu wehen.

Auf der Suche nach einem geeigneten Double für die Generalprobe war der Künstler in Konstanz-Oberlohn fündig geworden: Das Verwaltungsgebäude einer Computerfirma entsprach der Höhe des Berliner Reichstags, mit einem Stahlgerüst wurde das Dach in groben Zügen nachgebildet. Erst als das Projekt am Konstanzer Modell seine Feuertaufe bestand, traute sich Christo ans Original nach Berlin.

Der Reichstag hatte Christo und Jeanne-Claude ohne Zweifel die endgültige Anerkennung durch eine breite Öffentlichkeit beschert. Über Jahre hinweg war über das Vorhaben heftig gestritten worden, obwohl der Steuerzahler wie immer bei dem Künstlerehepaar außen vor blieb. Die Ablehnung in weiten Teilen der Politik speiste sich aus der Befürchtung, mit der Verhüllung werde „die Würde der demokratischen Geschichte und Kultur“ verletzt (damaliger Unions-Fraktionschef Wolfgang Schäuble).

Volkfeststimmung in Berlin

Schließlich stimmte eine Mehrheit von 292 gegenüber 223 Abgeordneten für die Genehmigung. Und als im Juni 1995 fast 110.000 Quadratmeter aluminiumbedampftes Polypropylengewebe die historische Fassade bedeckten, zeigte sich nicht nur, dass Konstanz offenbar ein guter Ort für die Generalprobe gewesen war.

Die Wiese vor dem Reichstag entwickelte sich auch zu einem Besuchermagneten. Zwei Wochen lang herrschte an diesem einstigen Schreckensort deutscher Teilung eine Volksfeststimmung, wie sie erst 2006 mit der Fußball-Weltmeisterschaft wieder zu erleben sein sollte.

Rund fünf Millionen Menschen hatten das Kunstwerk in dieser Zeit besucht. Und trotz der Kosten von 13 Millionen Dollar war für jedermann der Eintritt frei. „Niemand kann diese Projekte kaufen, niemand sie besitzen, niemand kommerzialisieren, niemand kann Eintritt für ihre Besichtigung verlangen – nicht einmal uns gehören diese Werke“, erklärte Christo, der ein ungewöhnlichen Geschäftsmodell entwickelt hatte: Zu Geld kam er stets ausschließlich durch den Verkauf von Bildern, Zeichnungen und Skizzen.

Prostitution mit Porträts

Als Christo – mit bürgerlichem Namen Christo Wladimirow Jawaschew – Ende der 50er-Jahre als Sohn eines bulgarischen Chemiefabrikanten nach Paris gekommen war, hatte er sich seinen Lebensunterhalt noch auf klassische Weise verdienen müssen. Als Porträtmaler diente er sich den Reichen an, malte sie je nach Geschmack mal in realistischem, impressionistischem oder kubistischem Stil. „Prostitution“ sei das gewesen, urteilte er später über diese Tätigkeit. Und doch brachte ihm diese Prostitution einen Wendepunkt seines Lebens ein: Als er die Frau eines Generals porträtieren sollte, verliebte er sich in dessen Tochter, Jeanne Claude.

Wenn das Enthüllen eines Charakters auf der Leinwand Prostitution war, musste die wahre Kunst im Verhüllen zu finden sein. 1958 probierte Christo diese Technik erstmals aus: Statt die Farbe mit Pinseln auf eine Leinwand aufzutragen, wickelte er Letztere um die Farbdose, verschnürte das Ganze und setzte noch Leim und Sand hinzu.

Von nun an wurde nur noch ver- statt enthüllt, und obwohl die Anerkennung für diese ungewöhnliche Strategie noch lange ausbleiben sollte, ließ Christo von ihr nicht mehr ab. Gemeinsam mit Jeanne-Claude, die er 1962 heiratete, zog er nach New York, lebte dort hoch verschuldet in einer heruntergekommenen Wohnung. Mit seiner von nun an konsequenten Verweigerung jeglicher Aufträge und Subventionen brachte sich das Paar immer wieder an den Rand der Insolvenz. Durch den Verkauf von Skizzen und Fotografien erwirtschaftete Gelder gingen größtenteils in die Umsetzung neuer Projekte: Nie wieder wollten Christo und Jeanne-Claude abhängig von Geldgebern sein.

Erfolg ab Ende der 60er

Ab Ende der 60er-Jahre kam der Erfolg. Erst mit der Teilnahme an der documenta IV in Kassel, dann mit dem ersten Großprojekt in Australien: der Verhüllung eines Küstenstreifens mit 93 Quadratmetern Synthetikgewebe. 1984 verhüllten Christo und Jeanne-Claude die Seine-Brücke Pont-Neuf in Paris, es folgten die 3000 blauen und gelben Schirme beim Projekt „The Umbrellas“ 1991 in Japan und den USA.

Seit dem Tod seiner Frau am 18. November 2009 arbeitete Christo alleine an seinen Verhüllungsprojekten weiter. Zuletzt befasste er sich mit dem Triumphbogen in Paris, das Projekt war schon weit gediehen. Auch wenn der Künstler es nun nicht mehr zu Gesicht bekommt: Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 soll sein letztes Projekt noch Wirklichkeit werden.