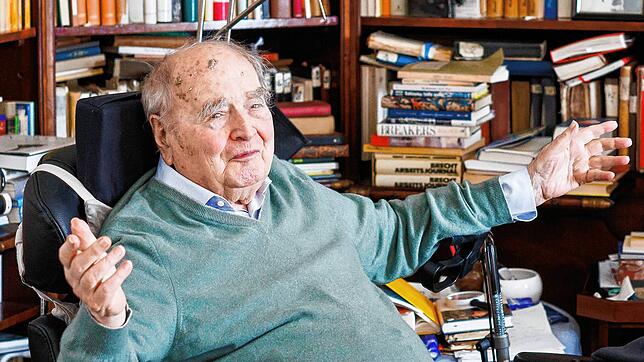

In dem Augenblick, in dem er schreibt, meinte Martin Walser einmal in einem Interview, sei er unsterblich. Am Donnerstag, 24. März, wird er 95 Jahre alt, schreibt und publiziert weiter. Selbstverständlich. 1949 sind seine ersten literarischen Texte in zwei Zeitungen erschienen, 1955 folgte der Band „Ein Flugzeug über dem Haus“, dazwischen die Tübinger Dissertation „Beschreibung einer Form. Versuch über die epische Dichtung Franz Kafkas“ (1952). Kafka und Marcel Proust – die ewigen Vorbilder.

Mit „Ehen in Philippsburg“ (1957) lieferte er schließlich nicht nur seinen ersten sprachgewaltigen Roman, sondern zugleich das beste Buch über die Adenauer-Ära. Die Literaturkritik machte ihn zum „Chronisten der deutschen Seele“.

Kein Jahr seither ohne ein Walser-Buch. Der in Wasserburg am Bodensee als Sohn von Wirtsleuten geborene Schriftsteller – ein Literaturwunder. Zum 90. Geburtstag veröffentlichte die Edition Tenschert eine Gesamtausgabe mit 11 450 Seiten; addiert man die seit 2005 publizierten Tagebücher der Jahre 1951 bis 1981 sowie die ab 2017 erschienen Werke dazu, kommt man auf mehr als 14.000 Seiten.

Im Literaturarchiv Marbach liegt bereits der Vorlass: 75.000 handschriftliche Seiten, darunter Entwürfe und Manuskripte seiner erzählerischen, dramatischen und essayistischen Werke, Briefwechsel unter anderem mit Alfred Andersch, Jürgen Habermas, früher ein enger Freund, heute ein Gegner, Uwe Johnson und Suhrkamp-Legende Siegfried Unseld. Neu hinzugekommen sind 75 Tagebücher sowie die Bibliothek mit knapp 8000 Bänden. Geht mehr?

„Postkarten aus dem Schlaf“

Schreibmaschine Walser. Das ist seine Lebensart. Zum 95. ist denn auch ein neues Buch erschienen: „Das Traumbuch. Postkarten aus dem Schlaf“ mit kongenialen Bildern und zarten Übermalungen der Berliner Künstlerin Cornelia Schleime. Sein Verlegerfreund Alexander Fest, früher Rowohlt, jetzt dtv Verlagsgesellschaft, hat die Auswahl der Texte besorgt. Das Buch enthält „Träume“ aus 25 Jahren. Die Einblicke ins Innenleben des Autors wirken frisch wie eben aufgeschrieben.

Von Jochen Hieber in dessen Porträt „Martin Walser. Der Romantiker vom Bodensee“ erfahren wir, dass die Einträge in den Tage- und Notizbüchern seit den 1960er-Jahren kontinuierlich zugenommen haben. Er schätzt ihre Anzahl auf bis zu 50 Kurz- und Kürzestgeschichten. Sie kreisen, auch im Buch, um den Kindheitsort Wasserburg, um die eigene Familie (die in Überlingen-Nußdorf lebt) und um ihn selbst sowie um das kulturelle Milieu, in dem er sich mehr als sieben Jahrzehnte lang bewegt hat.

Namen wie Thomas Mann, Hans Magnus Enzensberger, Rudolf Augstein oder Arnold Stadler fallen, aber auch die von Marcel Reich-Ranicki und Michel Friedman. Beide haben in Walsers Traumskizze dünne Stöckchen bei sich, mit denen sie auf ihn einschlagen, auch wenn er sich wehrt, er „verliert irgendwie“. Wie im richtigen Leben. Reich-Ranicki hat ihm mit seinen Kritiken oft genug Alpträume bereitet.

Walser stellt dem Geburtstagswerk ein Wort von Friedrich Hölderlin („Hyperion“) voran, jenem schwäbischen Dichter, den schon der Jüngling Martin auf dem Dachboden des elterlichen Hauses verschlungen hat: „O ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, / ein Bettler, wenn er nachdenkt“. Dieser poetischen Einsicht folgt er ohne Einschränkung. Ein Gespräch mit Sigmund Freud läuft darauf hinaus, dass der Wiener Psychoanalytiker immer schon im voraus weiß, was der Träumer sagen wird. „Das war lästig“, notiert Walser.

Dem Leser bringt er Respekt entgegen

Walser will den Traum „in dessen Unmittelbarkeit belassen“, schreibt Hieber. Er will zwar den „unmittelbaren Verkehr“ mit ihnen, aber ohne jede regulierende Instanz. Walser weigert sich, die Träume „in kognitives Kleingeld“ zu wechseln, weil er so seine intimen nächtlichen Geheimnisse hüten kann. Aber vielleicht will er die Interpretation der Träume auch nur dem Leser überlassen? Der, erklärt Walser, auch „ein Leser seiner selbst“ ist. Dem gemeinen Leser bringt er jeden Respekt entgegen.

Das Kapitel „Der ungedeutete Traum“ nimmt nur wenige Seiten in Hiebers groß angelegtem Porträt in Anspruch, das ausdrücklich keine Biografie sein will. Er formuliert darin seine These – ausgehend vom „Urtraum der deutschen Romantik“, dem „Suchen und Finden der blauen Blume“, wie es bei Novalis im „Heinrich von Ofterdingen“ von 1802 heißt –, dass Walser in der Summe „ein Halbromantiker aus dem Geist der Aufklärung“ ist, „ein säkularer Ephiphaniker“, dazu „ein spätironischer Fichte-Jünger und ein archaischer Träumer auf realistischem Grund“. Das alles ist etwas viel auf einmal.

Hieber, von 1983 bis 2016 Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, schreibt aus der Ich-Perspektive. Entstanden ist ein Leseleben mit Walser. Der Fokus liegt auf dem späteren und späten Erzählwerk, somit auch auf der Debatte um die Friedenspreis-Rede 1998 und dem Skandal um den Anti-Reich-Ranicki-Roman Walsers „Tod eines Kritikers“ (2002). FAZ-Mitherausgeber Schirrmacher hatte Walser antisemitische Ressentiments vorgeworfen. Dazu meint Hieber: Walser sei „so wenig Antisemit, wie Wasserburg eine Metropole.“ Hieber weicht der Frage nach Walsers Bedeutung nicht aus: „Er ist, alles in allem, als deutscher Schreibmeister ein bundesrepublikanisches Monument. Darüber hinaus ist er ein Weltverworter, wie es wenige gibt“. Ein Fazit, mit dem Walser-Kritiker hadern.

Die Einschätzung Hiebers würde Arnold Stadler unterschreiben. Der Schriftsteller hat zu dem von Michael Albus edierten Gesprächsband „Martin Walser. Lieber träumen wir alles, als dass wir es sagen“ einen Essay zu Leben und Schreiben Walsers geliefert. Es ist, bei Licht betrachtet, eine Liebeserklärung an die „Sprachschmerzinstanz“ Walser.

Das Gespräch, das Albus mit einem gebrechlichen Walser an zwei Juli-Sommertagen 2019 geführt hat, bringt leider wenig Neues zutage. Ergiebiger, auch was die familiären Beziehungen angeht, ist das Gespräch, das Walser mit seinem Sohn Jakob Augstein 2017 geführt hat. Der Titel des Buchs ist Programm: „Das Leben wortwörtlich“. – Alles Gute, lieber Martin Walser!

Die neuen Bücher

- Martin Walser/Cornelia Schleime: „Das Traumbuch. Postkarten aus dem Schlaf.“ Rowohlt Verlag, Hamburg 2022. 142 S., 24 Euro.

- Jochen Hieber: „Martin Walser. Der Romantiker vom Bodensee“. Wbg Theiss, Darmstadt. 336 S., 29 Euro.

- „Martin Walser. Lieber träumen wir alles, als dass wir es sagen.“ Ein

Gespräch mit Michael Albus. Mit einem Essay von Arnold Stadler. Patmos Verlag, Ostfildern 2022. 224 S., 25 Euro. (opi)