So viele Maler! So viele Dichter! Wo kamen die alle bloß her? Wer mit heutigen Touristenaugen durch die Bodenseeregion fährt, mag sich diese Frage vielleicht gar nicht stellen.

Die Schönheit der Landschaft allein ist vielen schon Grund genug, am Überlinger See, auf dem Bodanrück oder an der Höri nach einer kürzeren oder längeren Bleibe Ausschau zu halten. Kein Wunder also, dass es Schöngeistern wie Hermann Hesse und Hans Purrmann hier auch gut gefallen haben mag. Doch Künstler ticken anders als Touristen, und in den Anfängen der Moderne stellte das Großstadtleben nicht nur eine künstlerische Inspirationsquelle dar, sondern bot auch einen ökonomischen Standortvorteil.

Claudia Emmert ist Kunsthistorikerin und Leiterin des Friedrichshafener Zeppelin-Museums. Dort verspricht jetzt eine neue Ausstellung, das Beziehungsgeflecht von bildender und schreibender Kunst am Bodensee zu beleuchten. Emmert macht die Wurzel der Bodenseebegeisterung in der Romantik aus.

Höhen und Tiefen am See

Bis ins 19. Jahrhundert hinein hatte Natur ja noch vielerorts als menschenfeindliches Gelände gegolten, dass es zu bezähmen und besiegen gilt. Goethe lässt Faust auf seinem Weg zur vermeintlichen Glückseligkeit sogar gegen die Gezeiten kämpfen. Unter dem Einfluss von Jean-Jacques Rousseau setzte sich dann aber die Einsicht durch, dass nicht nur der Mensch der Natur etwas mitzuteilen hat, sondern mehr noch die Natur dem Menschen. Und dies vielleicht nirgends so eindrücklich wie am Bodensee, wo unerreichbare Höhen und unergründliche Tiefe in so unmittelbarer Nachbarschaft liegen.

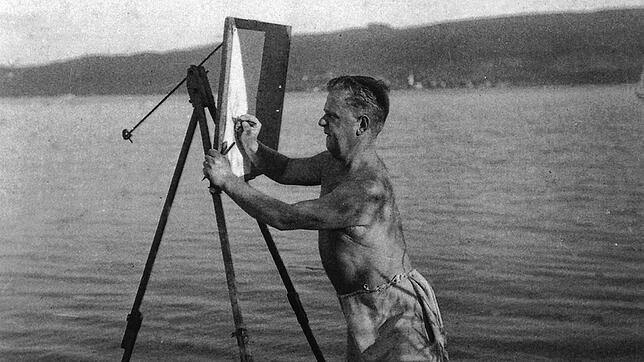

Künstlern, die im Impressionismus gerade das Malen unter freiem Himmel entdeckt hatten, erschien das vom See reflektierte Sonnenlicht als Botschafter einer anderen Wirklichkeit. Und Literaten, die über dasselbe Wasser – bloß in gefrorenem Zustand – ahnungslose Reiter schickten, fanden darin eine ideale Projektionsfläche für seelische Abgründe.

Stimmt dieses Narrativ? Oder fügt es sich in unser eingeübtes Raster von kulturhistorischen Epochen, Stilformen und Wechselbeziehungen womöglich allzu gut ein?

Was der Bodensee den kreativen Geistern tatsächlich zu sagen vermochte und wie er sie vor allem miteinander in Verbindung brachte, darüber würde man in der Friedrichshafener Ausstellung gerne mehr erfahren. Leider jedoch klingt schon deren Titel „Beziehungsstatus: Offen“ nach Kapitulationserklärung. Gemessen am Anspruch, „erstmalig länder- und gattungsübergreifend das Beziehungsgeflecht zwischen Kunst und Literatur am Bodensee“ zu erhellen, mutet das zu Sehende ernüchternd dünn an – nicht in der Quantität, nicht in der Qualität der einzelnen Exponate, wohl aber in der Konzeption.

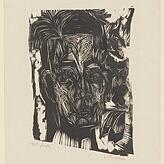

Man sieht ein Holzschnitt-Porträt des Psychiaters Robert Binswanger, angefertigt von Ernst Ludwig Kirchner. In Binswangers berühmtem Kreuzlinger Sanatorium hat sich der Maler bekanntlich als Patient aufgehalten (allerdings zur Zeit von Ludwig Binswanger, nicht Robert).

In einem Videomitschnitt zieht die Schweizer Künstlerin Heidi Bucher gerade von der Fassade des Sanatoriums eine Kautschukbahn ab (ihren „Häutungen“ von Räumen widmet aktuell das Münchner Haus der Kunst eine Ausstellung). Zu erfahren ist auch, dass der Kulturwissenschaftler Aby Warburg hier einst seinen berühmten Vortrag zum Schlangenritual der Hopi-Indianer verfasste (der Konstanzer Autor Gerhard Zahner schrieb darüber unlängst ein Theaterstück).

Die Geschwister Erika und Golo Mann gingen im Internat Schloss Salem zur Schule, wobei sich insbesondere Golo über diese Zeit stets begeistert zeigen und auch in späteren Jahren immer wieder zum See zurückkehren sollte (ausführlich beschrieben zuletzt in einer Ausstellung des Gaienhofener Hessemuseums). Hermann Hesse hingegen kehrte der Höri nach nur acht Jahren mit seiner Ehefrau, der Schweizer Fotografin Mia Bernoulli, wieder den Rücken (ihr Wohnhaus hat bekanntlich die neue Besitzerin Eva Eberwein wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht).

Die Fotografin Lotte Eckener unterhielt (wie jüngst in einer Ausstellung auf der Höri thematisiert) engen Kontakt zu den Höri-Künstlern. Und Annette von Droste-Hülshoff... nun ja, verbrachte ihre letzten sieben Jahre doch tatsächlich auf der Burg Meersburg.

Wer sich in der Bodenseeregion halbwegs für Kunst und Literatur interessiert, findet in dieser Ausstellung also reichlich Material zum Abnicken und Schongewussthaben. Neue Einsichten dagegen sind rar, eine vage Unterteilung in Themenblöcke ändert daran wenig. Das Kreuzlinger Sanatorium und Schule Schloss Salem firmieren etwa unter der Überschrift „Aufbruch und Rückzug“, im Ehepaar Hesse sieht man ein Beispiel für „gemischte Doppel“ aus Dichtung und bildender Kunst – aber auch für „Euphorie und Ernüchterung“: Schließlich zog das Paar nach anfänglicher Begeisterung für die Landschaft doch weiter.

Beispiele für Aufbruch und Rückzug, Euphorie und Ernüchterung, auch für interdisziplinäre Künstlerpaare ließen sich allerdings mit Leichtigkeit auch im Berlin oder Wien des 20. Jahrhunderts finden. Es handelt sich ja weder bei der Reformpädagogik noch bei der Psychoanalyse um Phänomene, die allein im südbadischen Raum zu finden gewesen wären. So bleibt das bodenseetypische Muster bloße Behauptung. Auch die These von einer romantischen Modellregion mit unerreichbaren Höhen und unergründlichen Tiefen wird nirgends konsequent durchdacht.

Immerhin: Für Touristen ohne Vorkenntnis über die Kulturlandschaft Bodensee kann auch eine oberflächliche Aneinanderreihung altbekannter literarisch-künstlerischer Bezüge noch lehrreich sein. Aber kommen die, in dieser Jahreszeit?

Bis 24. April im Zeppelin-Museum Friedrichshafen. Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr. Weitere Informationen: http://www.zeppelin-museum.de