Den typischen Bollenhut suchen wir hier vergebens. Vielleicht ist das der Grund, weshalb der wohl bedeutendste Genremaler des Schwarzwalds heute in Vergessenheit geraten ist. Als sich die Region später zum Sehnsuchtsziel des Tourismus mauserte, war Verklärung gefragt statt Realismus. Die Gemälde des Johann Baptist Kirner (1809-1866) kamen dem tatsächlichen Alltag im 19. Jahrhundert schlicht zu nahe.

Umso wertvoller sind sie heute für ein Publikum, das des Kitschs zunehmend überdrüssig wird und nach einem authentischen Schwarzwaldbild verlangt: einem Bild, das auch Themen wie Armut, Aberglauben und politische Reibungen nicht ausspart. Im Freiburger Augustinermuseum sind Kirners Werke nun zu sehen.

Zur bitteren Wahrheit hinter der Idylle gehört der Umstand, dass zahlreiche Bewohner dieser vielerorts sehr unwirtlichen Landschaft die erstbeste Gelegenheit nutzten, nach Amerika auszuwandern. In der neuen Welt, so glaubten sie, konnte es nur besser laufen als in einer Gegend, die immer wieder von harten Wintern, langen Hungersnöten und schwelenden Konflikten geprägt war.

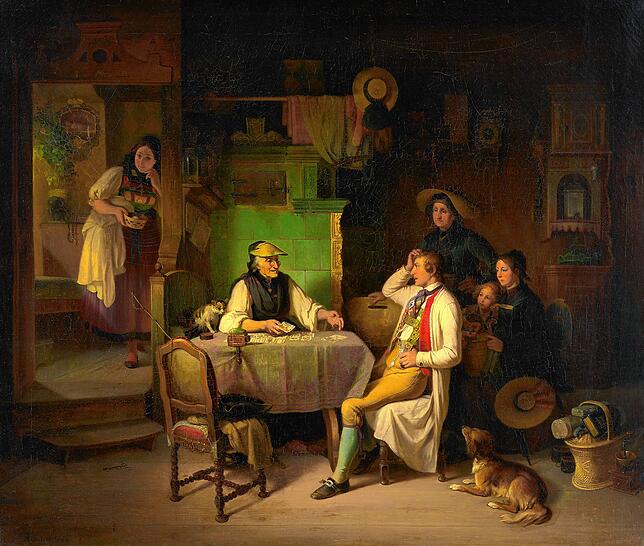

Von einer solchen Hoffnung erzählt das Bild „Die Kartenschlägerin“ aus dem Jahr 1846. Mit bereits gepacktem Reisekorb hat sich der junge Mann zur Wahrsagerin begeben, mit einer günstigen Prognose soll sie seine mutige Entscheidung gegenüber Mutter und Schwester in Trauergewändern untermauern. Doch der Schuss geht sichtbar nach hinten los: Offenbar raten die Karten zum Verbleib in der Heimat, fassungslos greift sich der verhinderte Auswanderer an die Stirn.

Aus den Details dieser Szene sprechen ganze Geschichtsbücher. Der Rosenkranz im Hinterzimmer auf der linken Bildseite etwa kontrastiert mit der Lutherbibel auf dem Reisekorb. Legt hier eine katholische Wahrsagerin womöglich mit Absicht einem Protestanten Steine in den Weg zum Glück? Und ist es ihre Tochter, die den Vorgang mit hämischer Freude belauscht?

Vielleicht verhält sich die Angelegenheit aber auch ganz anders, und es sind statt religiöse statt ökonomische Motive, die den jungen Mann zur Auswanderung bewegen. Konfessionsübergreifende Ehen waren im 19. Jahrhundert allein in Amerika möglich, viele Paare traten ihre Reise allein aus diesem Grund an.

Kaum zufällig hat es sich die Kartenlegerin vor dem Ofen eingerichtet. In den Bauernhäusern des Schwarzwalds war die „Stube“ – abgesehen von der Küche – der einzige beheizte Ort. Oben hängt Wäsche zum Trocknen, außerdem ein Strohhut: Mit dem Flechten von Stroh konnten Frauen, Kinder und Tagelöhner Einkommenseinbrüche ausgleichen, die vor allem die Uhrmacher in den Kriegszeiten zu verzeichnen hatten. Die großherzoglich-badische Regierung förderte dieses Handwerk vor allem in klimatisch benachteiligten Gebieten wie Furtwangen, wo 1850 eine Strohflechtschule für Mädchen entstand.

Kirner zeigt seine Schwester Karoline in Furtwanger Tracht beim Flechten. Sie trägt einen in dieser Zeit typischen gelben Strohzylinder, allein das Umfeld mutet inszeniert an: Statt in freier Natur mit den Alpen im Hintergrund (vermutlich auf Furtwangens Hausberg Brend) dürfte sie ihrer Tätigkeit meist in der heimischen Stube nachgegangen sein.

Auffallend ist, welche Sympathie für die Porträtierten aus diesen Bildern spricht. Anders als sein Zeitgenosse und Freund Carl Spitzweg, der gerne einen kritisch ironischen Blick aufs Kleinbürgertum des Biedermeier wirft, scheint Kirner von einem tiefen Respekt gegenüber der einfachen Landbevölkerung getragen zu sein.

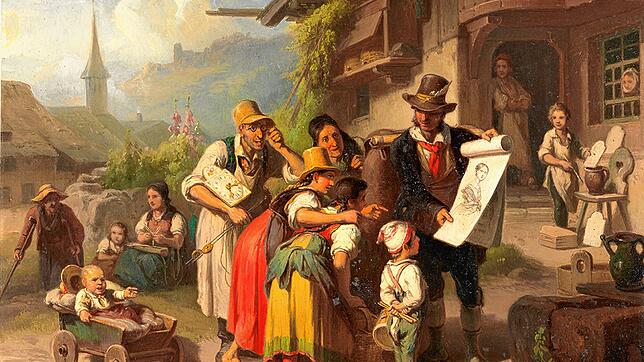

Beispielhaft steht dafür ein Bild, das der neuen Großherzogin Luise als Hochzeitsgeschenk überreicht wurde: Raffiniert lässt er einen fiktiven Kunsthändler mit einem Porträt der Herzogin in Furtwangen aufkreuzen. Betört von so viel Schönheit stürzen die Furtwanger eilig herbei. Doch mit der Uhr unterm Arm, dem Flechtkorb in der Hand scheinen sie mitten in ihrem Tagwerk unterbrochen worden zu sein: Die Menschen in seiner Heimat, zeigt der Maler, sind fleißige Leute!

Doch Kirner beherrscht auch den dramatischen Ausdruck. Eine mit flüchtigem Pinsel hingeworfene Szene vermittelt die beklemmende Stimmung einer Gewitternacht.

Zu erahnen ist, wie ein Frau mit rotem Kopftuch aus einer Bibel rezitiert, die Familie blickt dicht aneinander gedrängt teils aus dem Fenster, teils zum Kind in der Wiege. Besorgnis, Anspannung, Ohnmacht: Die bedrohliche Kraft, die ein Unwetter im Schwarzwald entwickeln konnte, wird mit Händen greifbar.

Und dann schaltet sich auch die große Politik ins ländliche Geschehen ein. „Standrechtliche Erschießung eines Schwarzwälders“ lautet der Titel eines kleinformatigen Gemäldes: Zu sehen ist ein unbekannter Mann in Schwarzwälder Tracht mit roter Weste, offenen Mundes erwartet er die todbringende Salve aus den Gewehrläufen preußischer Soldaten. Es handelt sich offenkundig um einen der 19 Männer, die nach dem Scheitern des Badischen Aufstands von 1848/49 hingerichtet wurden.

Schwarze Wolken verleihen dem Himmel in eine infernalische Stimmung. Es scheint, als müsse sich der verhinderte Revolutionär aus dem Schwarzwald nicht nur einer militärischen, sondern auch kosmischen Übermacht beugen. Die Sympathie des Malers mit dem Volk erhält in dieser asymmetrischen Machtverteilung eine politische und damit durchaus brisante Färbung.

Und der Bollenhut? Ganz abwesend ist er doch nicht: In der zarten Bleistiftzeichnung einer Bäuerin aus dem Kinzigtal ist ein solches Exemplar zu sehen – freilich mit Bollen, die nach heutigen Maßstäben enttäuschend klein geraten sind. Das Original ist meist weitaus kleiner als sein Klischee.

„Johann Baptist Kirner – erzähltes Leben“: bis 27. März im Augustinermuseum Freiburg. Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr, Fr. 10-19 Uhr. Weitere Informationen: http://www.freiburg.de