„Ich beabsichtige einen Versuch mit der naturgemäßen Lebensweise zu machen und möchte mir vorher bei Ihnen Rat holen,“ schrieb im Dezember 1884 der 31-jährige Georg Sinner, wohnhaft in München, an Carl Wilhelm Diefenbach, damals 33 Jahre alt, der außerhalb von München in der kleinen Gemeinde Thalkirchen wohnte. „Vielleicht haben Sie die Güte, mir eine Stunde zu bestimmen, wann Sie zu sprechen sind.“

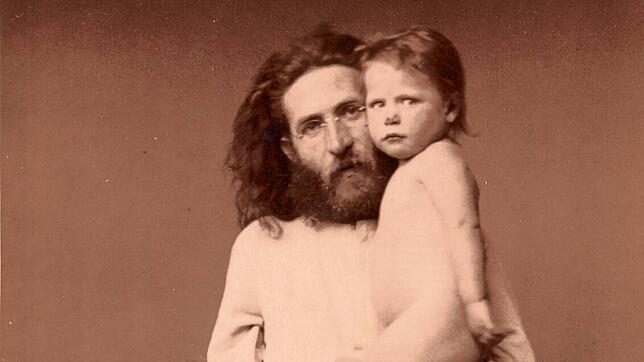

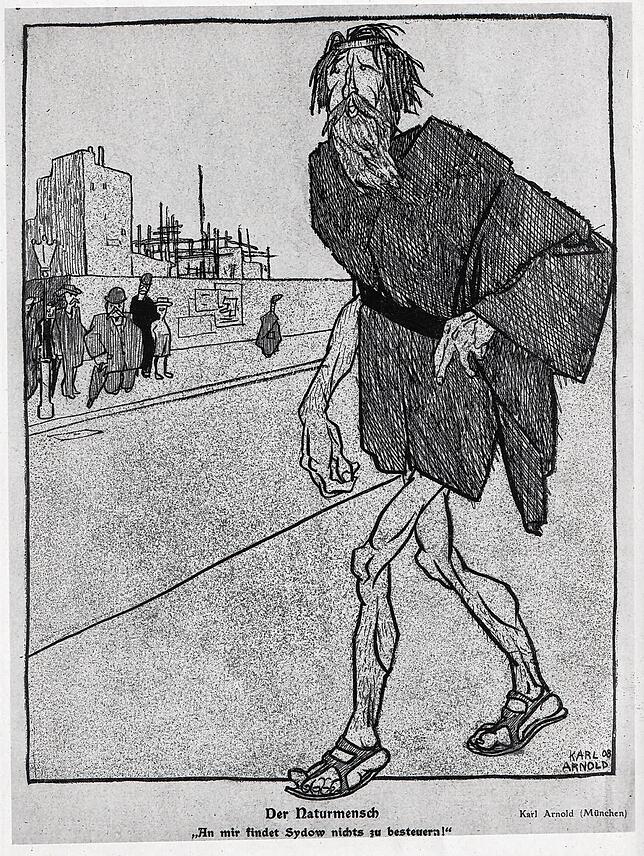

Sinner war der Spross einer betuchten Karlsruher Bierbrauerdynastie und Diefenbach bildender Künstler, dazu einer der bekanntesten Deutschlands, wie damals die Lebensreformer genannt wurden, die in Kutte und Sandalen herumliefen.

Nachdem der Kontakt zustanden gekommen war, suchte Sinner durch Besuche die Bekanntschaft zu vertiefen, weil er von Diefenbachs radikalen Gedanken beeindruckt war, der Vegetarier, Alkoholgegner, Kirchen- und Ehefeind, dazu Anhänger der Nacktkultur war.

Mit der Zeit entwickelte sich zwischen den beiden eine engere Beziehung, die Sinner veranlasste „jeden Monat einen kleinen Betrag zur Förderung der von Ihnen verfochtenen Ideen zu leisten,“ was Diefenbach dankend annahm, der chronisch pleite war.

Als in Diefenbachs Hausgemeinschaft, wo er mit mehreren Frauen und Jüngern zusammenlebte, ein Zimmer frei wurde, quartierte sich Sinner ein. Doch nicht lange und es kam zu Unstimmigkeiten mit dem „Meister“. Im November 1885 zog Sinner wieder aus.

Für 47.000 Reichsmark erwarb er eine stattliche Villa in Überlingen, direkt am Seeufer gelegen. Der große Garten eignete sich ideal für Luft- und Lichtbäder nebst Gymnastikübungen im Freien, vom Schwimmen im See einmal ganz abgesehen. Was Privatier Sinner vorschwebte, war eine Lebensreform-Kommune à la Diefenbach, für die er in seinem Freundeskreis warb.

Frauen mit Kleinkindern zogen ein, die sich als Köchinnen nützlich machten, auch junge Männer ohne Anhang belegten Zimmer. Selten blieb ein Mitglied länger als ein paar Monate. Im Sommer 1886 – der Blütezeit der „Colonie“ – lebten in dem zweistöckigen Herrschaftshaus zehn Personen, darunter vier Kinder.

„Colonie“ kam nie richtig an in Überlingen

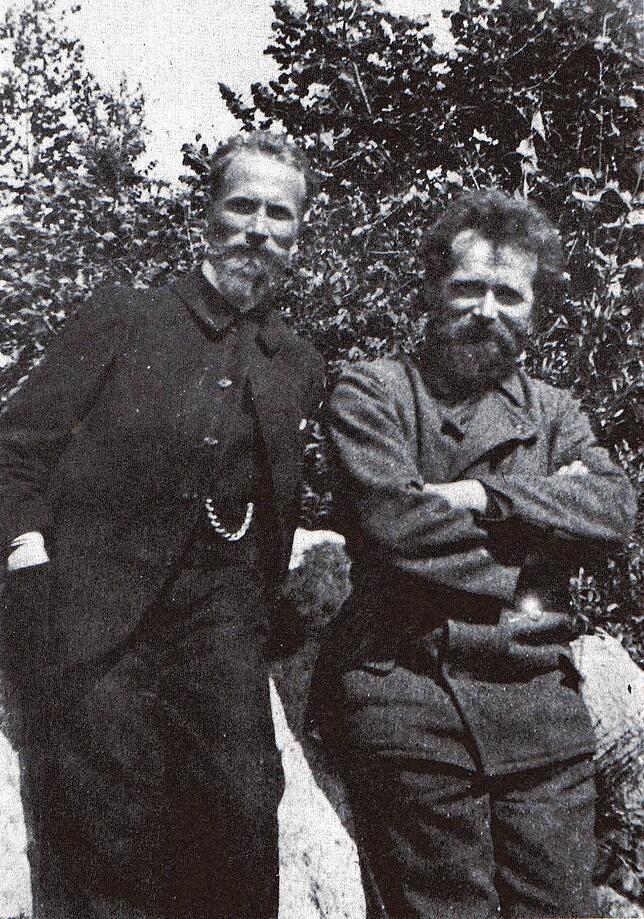

Als Diefenbach von seiner Lebensreformkolonie, die gerade in ein Haus in einem Steinbruch der Gemeinde Höllriegelskreuth außerhalb von München umgezogen war, Fotoaufnahmen schickte, war Sinner beeindruckt und antwortete: „Die eingesandten Photographien haben mich sehr interessiert, und ich werde auch bald in der Lage sein, Ihnen von der hiesigen ‚Colonie‘, die im Entstehen begriffen ist, eine photographische Aufnahme zukommen zu lassen.“

Doch konsolidierte sich die Überlinger „Colonie“ nie richtig. Im Sommer 1887 warf Sinner das Handtuch und löste die Gemeinschaft auf. Nicht lange und der Privatier tauschte sein Überlinger Anwesen gegen das Hofgut Rheinburg, außerhalb von Gailingen am Hochrhein gelegen.

Trotz des Scheiterns war für Sinner die Idee einer Lebensreformsiedlung noch nicht erledigt. In Freiburg traf er zwei junge Literaten, die auf derselben Wellenlänge lagen: Emil Gött und Emil Strauß.

Die drei heckten den Plan aus, auf Sinners Hofgut Rheinburg eine „vegetarische Colonie“ zu gründen, was sie im Frühjahr 1891 ins Werk setzten. Doch war Sinner vom Misserfolg seines Überlinger Experiments gewarnt. Anstatt Müßiggänger galt es tüchtige Praktiker zu gewinnen, die Hand anlegen konnten.

Gemäß ihrer agrarromantischen Utopie beabsichtigte die Gruppe auf Hofgut Rheinburg eine „der nackten Erwerbsgier entzogene“ Landwirtschaft zu betreiben. Hühnerhaltung war verpönt, weil man dem Federvieh die Eier nicht „stehlen“ wollte. Strauß und Gött schwebte vielmehr eine „Spatenkultur“ vor, also eine Landwirtschaft ohne Zuhilfenahme von Ochsen oder Pferden. Alle Tätigkeiten mussten mit den eigenen Händen erledigen werden.

Möglicherweise war dieser radikale Ansatz die Ursache für das Zerwürfnis zwischen Gött und Strauß auf der einen Seite, und Sinner auf der anderen, wobei dem „Fanatiker Strauß“ eine Bekannte „eine gewisse lebenssektiererische, abseitige Art“ bescheinigte. Nach vier Monaten war es mit dem Traum vorbei, die Beteiligten hatten sich zerstritten. „Mitte Juli zogen wir ab, weil wir sahen, dass es nicht ernst würde“, lautete Strauß‘ ernüchterndes Fazit.

Aber auch wenn das Experiment vorerst einmal gescheitert war, hatte es doch die Utopie einer vegetarischen Kolonie in die Welt gesetzt. Sie entstand zehn Jahre später auf dem Monte Verità in Ascona – eine Lebensreformsiedlung, die auf halb Europa ausstrahlte und Künstler, Intellektuelle und andere Weltverbesserer aus nah und fern anzog.

Das Buch

Einen umfassenden Überblick über die alternative Bewegung um 1900 gibt Christoph Wagner in seinem Buch „Lichtwärts! Lebensreform, Jugendbewegung und Wandervogel – die ersten Ökos im Südwesten“ (Verlag Regionalkultur, 280 Seiten, 34,80 Euro). Es wird am 7. November (19 Uhr) im Stuttgarter Haus der Geschichte Baden-Württemberg im Beisein von Ministerpräsident Kretschmann der Öffentlichkeit vorgestellt.