Musik machen ist nach wie vor eine Männerdomäne. Egal wo man hinschaut: Männer geben buchstäblich den Ton an. In der Popmusik fällt es kaum noch auf: Frauen tauchen hier in der Regel als Sängerinnen auf. Als Instrumentalistinnen findet man sie hingegen deutlich seltener. Das mag damit zusammenhängen, dass der Stimme ein besonderes Maß an emotionalem Ausdruck zugeschrieben wird und die Emotion im Gegensatz zur Ratio als eher weibliches Attribut gilt. Gleichzeitig macht die zunehmende Zahl der Rapper den Frauen inzwischen sogar die weibliche Domäne des Vokalen streitig.

Etwas ausgeglichener ist die Situation in der klassischen Musik. Doch auch hier klaffen Lücken. In deutschen Berufsorchestern liegt der Frauenanteil bei 39,6 Prozent. Das klingt zunächst einmal gar nicht so schlecht und ist jedenfalls deutlich mehr als beispielsweise der baden-württembergische Landtag an Frauen aufzubieten hat (29,2 Prozent). Doch spannend wird es erst, wenn man etwas tiefer in die Zahlen einsteigt. Das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) hat hierzu kürzlich eine Studie veröffentlicht und dabei den Frauenanteil in den 129 öffentlich finanzierten Orchestern unter verschiedenen Aspekten aufgeschlüsselt.

Dabei zeigt sich, dass sich die Geschlechteranteile zuungunsten der Frauen verschieben, je höher die Position im Orchester ist. Ein Orchester ist, was die Dienstgrade betrifft, nämlich keineswegs eine homogene Masse, sondern beinahe so hierarchisch durchstrukturiert wie die Bundeswehr. Und für praktisch alle Instrumente gilt: je höher der Dienstgrad, desto rarer werden die Frauen.

In den ersten Violinen etwa überwiegt der Gesamtanteil der Frauen mit 59,1 Prozent über den Männern. In der höchsten Position des Konzertmeisters finden sich jedoch nur noch 30,1 Prozent Frauen. Ein ähnliches Gefälle zeigt sich in den anderen Instrumenten. Es zeigt sich auch im Vergleich der Orchester untereinander. In den tariflich besser eingestuften Rundfunkorchestern ist der Frauenanteil geringer als in den Orchestern, die in einer mittleren Tarifgruppe angesiedelt sind. Der viel beschworene Gender-Gap – er tritt hier zutage.

Männerinstrumente – Fraueninstrumente

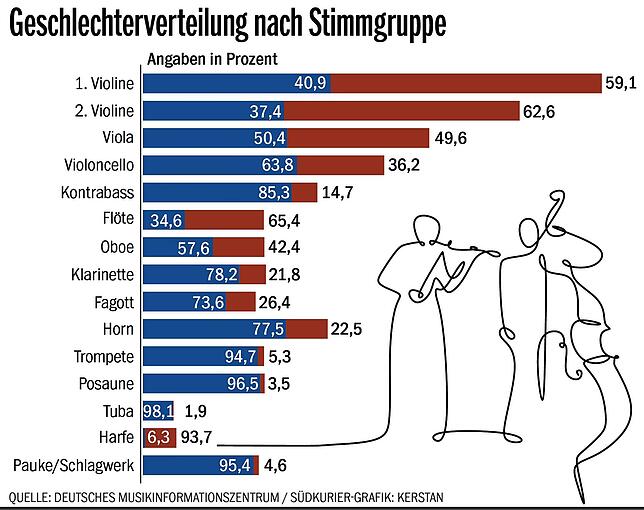

Was die meisten aus eigener Erfahrung kennen, schlägt sich ebenfalls in den Zahlen nieder: Es gibt typische Frauen- und typische Männerinstrumente. Generell kann man sagen: Je tiefer die Stimmlage eines Instruments, desto weniger Frauen finden sich in der Gruppe – so als würden sich Musiker und Musikerinnen ihre Instrumente nach der eigenen Singstimme aussuchen. Sicherlich spielen dabei aber auch Vorbehalte eine Rolle, wenn es etwa darum geht, den Nachwuchs an ein Instrument heranzuführen: Da möchten manche Eltern ihren Mädchen den Umgang mit einem großen und wuchtigen Instrument lieber erst gar nicht zumuten.

So kommt es, dass in den ersten und zweiten Geigen der Frauenanteil mit 59,1 bzw. 62,6 Prozent überwiegt, dann aber über Bratsche (49,6 Prozent) und Cello (36,2 Prozent) bis zu den Kontrabässen auf 14,7 Prozent abnimmt. (In der Grafik stehen die blauen Balken für den Anteil der Männer, die roten für den der Frauen. Die Länge der Balken repräsentiert die absoluten Zahlen der Musiker und Musikerinnen in deutschen Berufsorchestern.)

Flöte – das Blasinstrument für die Frau

Blasinstrumente sind generell deutlich stärker männlich besetzt. Mit einer Ausnahme: Die Flöte gehört zu den wenigen Orchesterinstrumenten, die von den Frauen dominiert werden (65,4 Prozent). Warum eigentlich? Gemeinhin gilt der Klang der Flöte als weicher und leichter als der anderer Blasinstrumente. Auch macht es den Anschein, als müsse man zum Spielen weniger Kraft aufwenden als etwa für eine Trompete. All das genügt offenbar, um sie zu einem Fraueninstrument zu machen.

Historisch gesehen hat diese Zuordnung allerdings wenig Bestand. Im 18. Jahrhundert etwa empfahl man das Flötenspiel nur Männern – weil man dafür „eine starke Brust“ brauche. Zu welchen Instrumenten eher Frauen und zu welchen eher Männer greifen, unterliegt eben immer auch dem jeweiligen Zeitgeist.

Dass sich Orchester, vor allem die Spitzenorchester, überhaupt für Frauen öffneten, ist im Grunde noch gar nicht so lange her. Bei den Berliner Philharmonikern war es die Geigerin Madeleine Carruzzo, die 1982 als erste Frau eine Stelle bekam. Ein Jahr später wurde die Klarinettistin Sabine Meyer zum Zankapfel zwischen Herbert Karajan, der Meyer im Orchester haben wollte, und den Orchestermitgliedern, die sie nicht wollten. Schließlich bekam Sabine Meyer einen Vertrag für ein Probejahr. Danach wollte dann sie nicht mehr – dafür gelang ihr eine Solokarriere als Klarinettistin. Was außer für ihre Begabung auch für ihr Durchsetzungsvermögen spricht. Viele Frauen hätten sich von der Erfahrung, unerwünscht zu sein, wohl dauerhaft zermürben lassen.

Blechbläser – die Haudegen des Orchesters

Durchsetzungsvermögen brauchen Frauen heute noch vor allem in zwei Instrumentalgruppen: dem Schlagzeug und den Blechbläsern. Bei Schlagzeug, Trompete, Posaune und Tuba liegt der Frauenanteil in den Orchestern im niedrigen einstelligen Bereich. Möglich, dass das mit der militärischen Tradition dieser Instrumente zu tun hat.

Ihr Image als Haudegen des Orchesters sind die Blechbläser aber bis heute nicht losgeworden. Eine Ausnahme gibt es: das Horn. Hier reüssieren die Frauen inzwischen mit 22,5 Prozent. Eine erfreuliche Tendenz.

Dennoch darf man sich fragen, warum Mädchen und Frauen eher zum Horn als zur etwa gleich großen Trompete greifen. Möglicherweise spielt auch hier wieder das Image von Dominanz und Stärke ein Rolle, das die Trompete zu einem ausgesprochenen Männerinstrument macht.

Dekorativ – die Harfe

Das Fraueninstrument per se hingegen ist die Harfe. In der Orchesterstatistik ist dieses Instrument zu 93,7 Prozent weiblich besetzt. Das Klischee von der hübsch hindrapierten Harfenistin mit blondem Wallhaar ist offenbar so tief in den Köpfen verankert, dass sich kaum ein Mann an dieses Instrument wagt. Zumal sein Klang ohnehin als unauffällig und eher dekorativ gilt.

In diesem Fall wäre die Besetzung einer Harfenstelle mit einem Mann geradezu ein Zeichen der Emanzipation. Allerdings nur dort, wo nicht ohnehin sämtliche Orchesterstellen aus Traditionsgründen mit Männern besetzt sind – wie es lange Zeit und noch länger als bei den Berlinern bei den Wiener Philharmonikern der Fall war. Erst 1997 und auf massiven öffentlichen Druck hin öffnete sich der Verein der Wiener Philharmoniker für Frauen, besser gesagt für eine einzige Frau: die Harfenistin Anna Lelkes, die bis dahin bereits Harfenistin des (personell eng mit den Philharmonikern verzahnten) Staatsopernorchesters war. Danach kam lange Zeit wieder nichts. Noch heute sind Frauen bei den Wiener Philharmonikern eine eher seltene Spezies.

Dem französischen Harfenisten Xavier de Maistre – lange Zeit übrigens Harfenist der Wiener Philharmoniker – kommt in diesem Zusammenhang eine zwiespältige Rolle zu. Einerseits darf man ihm dankbar dafür sein, dass er gegen das Klischee der Harfe als Fraueninstrument anspielt, andererseits ist es wiederum bezeichnend, dass in dem Moment, wo die Harfe aus dem Schatten des Orchesters heraustritt und als Soloinstrument interessant wird, sie von einem Mann gespielt wird. Was einmal mehr bestätigt: Männer sind häufiger als Frauen dort anzutreffen, wo Geld und Ruhm winken.

Frauen in der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Die Südwestdeutsche Pilharmonie liegt mit einem Frauenanteil von mehr als 40 Prozent etwas über dem bundesdeutschen Durchschnitt, aber etwa im Schnitt der Konzertorchester im mittleren Tarifbereich. Sie weist aber ein paar Besonderheiten auf:

Höhere Position: Beide Konzertmeisterstellen sind derzeit mit Frauen besetzt (Kyoko Tanino und Eugenia Grauer).

Männerinstrumente: Mit Anja Brandt (Trompete) und Dessi Kepenerova (Schlagzeug) finden sich zwei Frauen an ausgesprochen männlich dominierten Instrumenten. (esd)