Herr Poisel, welche war die ungewöhnlichste Location, an, auf oder in der Sie bisher aufgetreten sind?

Gute Frage! Mir sind natürlich vor allem meine publikumsstärksten Konzerte in Erinnerung geblieben – wenn man das Ende der Leute nicht mehr sieht … So wie beim Lollapalooza-Festival in Berlin. Aber die Location dort ist von sich aus nicht gerade abgefahren. Aber wir haben beispielsweise mal in einer Strandhütte direkt am Meer gespielt, das war schon sehr besonders. Früher habe ich auch manchmal auf der Straße gespielt – aus heutiger Sicht würde ich das auch als besondere Location bezeichnen, weil man jeden Tag woanders spielt.

Wo haben Sie denn damals gespielt?

Außer in Deutschland in Litauen und den Niederlanden. Die Länder sind mir hauptsächlich in Erinnerung geblieben. Mit der Musik habe ich mir die Reisen finanziert.

Sind Sie auch mal an einem ganz schrecklichen Ort aufgetreten?

Dass eine Location an sich ein völliges Desaster war, das gab es nicht. Aber perfekt war trotzdem nicht immer alles. Ich erinnere mich, dass uns bei einem Auftritt im Sturm fast die Bühne weggeflogen wäre. Und bei unserer ersten Tour, da funktionierte die Heizung in dem Transporter, mit dem wir gefahren sind, nicht.

Im Transporter fahren Sie inzwischen vermutlich nicht mehr von Auftritt zu Auftritt, oder?

Nein, wir sind im Tourbus unterwegs. Es ist immer schön, da alle zu sehen, aber ich freue mich auch, wenn wir nach drei Auftritten in Folge eine Pause machen, wenn ich dann mal nachts nicht im Bus schlafe, sondern im Hotel – oder, noch besser, wenn ich wieder nach Hause komme. Früher hätte ich quasi endlos unterwegs sein können.

Mittlerweile bin ich nach drei, vier, fünf Wochen, je nachdem, auch froh, zur Abwechslung wieder ein eigenes Bett zu haben – und ein Zimmer, bei dem man die Tür hinter sich zumachen kann. Das ist schon was wert! (lacht) Gerade am Anfang war es ziemlich aufregend, unterwegs zu sein, aber heute ist es für mich nach einer Weile auch mal wieder gut.

Sie wohnen nach wie vor in Ihrer Geburtsstadt Ludwigsburg. Haben Sie mal überlegt, in eine Großstadt wie Berlin oder Köln zu ziehen?

Ja. Ich wollte eigentlich auch immer ins Ausland gehen. Das hat sich dann erübrigt, als ich den Plattenvertrag bekam und dann viel auf Reisen war. Es war turbulent und ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass mir daheim die Decke auf den Kopf fällt – eher im Gegenteil: Ich war froh, wenn ich zu Hause war, meine Ruhe hatte und Leute um mich herum, die mir vertraut sind. Mal wieder wenig neue Eindrücke zu bekommen und mich einfach zu erholen. Heute bin ich an einem Punkt, an dem ich auch mal aktiv verreisen muss, damit ich nicht nur zu Hause oder auf Tour bin.

Sehen Sie es als Vorteil, in einer relativ kleinen Stadt zu leben, weil Sie dort Ihre Ruhe haben, abseits von roten Teppichen?

Ja. Natürlich brauche ich auch Stimulation, wenn ich Songs schreibe. Aber meine Musik entsteht eher, wenn ich allein bin, wenn ich zur Ruhe komme und nachspüren kann, was mir in letzter Zeit passiert ist, was mich gerade bewegt. Ich habe inzwischen auch Stuttgart sehr zu schätzen gelernt. Ich finde, die Stadt hat eine sehr gute Größe, man kann mit dem Fahrrad von einem ans andere Ende fahren.

Wenn ich mir dagegen Berlin angucke: Da gibt es Leute, die sind in ihrer Straße unterwegs, aber nicht viel weiter, weil die Stadt so dermaßen riesig ist. An Ludwigsburg schätze ich auch, dass man es nicht so weit hat in die Natur. Ich komme ja eigentlich aus Markgröningen und bin förmlich auf Wald und Wiese aufgewachsen. (lacht)

Was macht für Sie als Musiker eigentlich ein gutes Konzert aus?

Das klingt vielleicht komisch, aber für mich steht und fällt ein Konzert damit, wie gut ich mich selber hören kann. Wenn ich mich gut hören, dann habe ich ein besseres Gefühl, ich fühle mich sicherer. Während der Corona-Pandemie habe ich aber auch gemerkt, wie wichtig das Publikum ist. Es gab Konzerte, da saßen die Leute in Strandkörben – da kam keine Stimmung auf. Man kann als Musiker Songs schreiben ohne Ende, aber man existiert, finde ich, eigentlich nur durch sein Publikum.

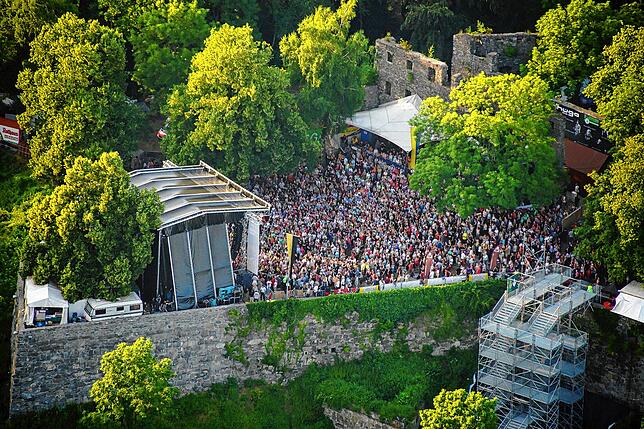

Sie treten am 21. Juli auf dem Hohentwiel in Singen auf. Das ist ein besonderer Ort. Reden Sie bei der Auswahl der Konzert-Locations eigentlich mit?

Ehrlich gesagt ist die Planung und Organisation für mich ein Stück weit ein Mysterium, eine Wissenschaft für sich. Eine Tour sinnvoll zu gestalten, sodass keine keine großen Lücken entstehen zwischen den Auftritten. Ich spreche natürlich mit meinem Booker über die Auftritte, aber mittlerweile weiß er auch, was mir gefällt – dass wir zum Beispiel nicht unbedingt auf Festivals auftreten wollen, weil es uns wichtig ist, länger als eine halbe Stunde zu spielen und die Leute auf eine Reise mitzunehmen – mit einem Intro und einem Outro, zwischen denen wir einen großen Boden spannen, wie bei einem Kinofilm. Das ist mir sehr wichtig.

Eine Burgruine ist eine tolle Kulisse, die ist allein schon schön, wenn das Wetter mitspielt. Die Musik kommt dann als Verzierung noch dazu.

Kennen Sie die Region rund um den Bodensee?

Ich bin tatsächlich mal mit dem Fahrrad von Stuttgart an den Bodensee gefahren. Und als meine Mutter 80 geworden ist, haben wir in der Nähe von Singen ihren Geburtstag gefeiert. Wenn man als Stuttgarter an den Bodensee fährt, kommt man ja gar nicht drum herum, auch mal einen Blick auf den Hohentwiel zu werfen. (lacht) Für mich ist der Anblick immer mit Freude verbunden und mit schönen Erinnerungen.

Bei einem Open-Air-Konzert ist das Wetter nicht unwichtig. Wenn es nicht mitspielt: Drückt das auf Ihre Stimmung oder machen Sie einfach das Beste draus?

Ich denke dann immer: Die armen Leute! Ich stehe ja im Trockenen. Aber in Hamburg zum Beispiel, da regnet es gefühlt eigentlich immer, wenn wir draußen spielen, und die Leute kommen trotzdem. Mir wäre das Wetter ehrlich gesagt auch egal, wenn eine Band spielt, die ich unbedingt sehen will. Wenn ich zum Beispiel die Kings Of Leon einmal in meinem Leben sehen könnte, würde mir Regen überhaupt nichts ausmachen.

Sind Open-Air-Konzerte, abgesehen vom Wetter, für Sie als Musiker etwas Besonderes?

Ja, es ist immer schön, draußen zu spielen. Wir sind so viel drinnen, unterwegs im Tourbus oder bei Auftritten in Hallen. Open Air bedeutet Sommer, das ist wie Urlaub. (lacht) Klar, das kann auch mal nervig sein, wenn es nur regnet. Das hatten wir auch schon. Das war dann eher wie zelten gehen.

Besuchen Sie selber eigentlich viele Konzerte?

Es geht so. Aber was heißt schon viel? Mittlerweile ist es wirklich wenig geworden. Aber es gibt schon Künstler, die mich einfach interessieren. Wenn mal irgendeine Band aus den USA kommt zum Beispiel, die ich noch nie gesehen habe, dann gehe ich da auf jeden Fall hin. Und ich gucke auch immer ganz gern, was die „Konkurrenz“ so macht. (lacht)

Ich stelle mich dann immer in die allerletzte Reihe, am besten noch hinter die letzte Reihe. Ich muss aber auch ehrlich sagen: Wenn man selber viel auf Tour ist, dann sucht man eher den Ausgleich am See oder im Wald und nicht unbedingt auf einem Konzert. So geht es jedenfalls mir.

Was schauen Sie sich denn von der „Konkurrenz“ so ab?

Ich war zum Beispiel mal, bevor wir in der Schleyer-Halle in Stuttgart gespielt haben, bei einem anderen Konzert dort. Der Künstler hatte sämtliche LED-Wände im Einsatz – mir war klar, dass ich das nicht haben will. Allerdings ist man dann für viele Menschen im Publikum so klein wie eine Ameise, was mir auch nicht gefällt. Zum Glück gab es eine Art Mittelsteg, so konnte ich bei unserem Auftritt trotz der Größe der Halle nahe bei den Leuten sein. Mittlerweile sind die Konzerte wieder kleiner, dafür ist die Stimmung groß. Das ist eher meins.

Sie wollten eigentlich mal Lehrer werden. Glauben Sie, Sie wären heute glücklich, wenn Sie das durchgezogen hätten?

Schwierige Frage … Ich weiß es nicht. Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich auf der Bühne stehen und Musik machen darf.

Als Lehrer wäre es Ihnen auf Dauer vermutlich langweilig geworden, oder?

Es ist schon so, dass ich relativ unruhig bin und im Leben Abwechslung brauche. Was nicht viele wissen: Ich studiere nebenbei, damit habe ich in der Corona-Zeit angefangen. Aber nicht, um einen anderen Beruf zu ergreifen, sondern einfach für mich. Mich interessieren auch andere Dinge neben der Musik, Architektur und Geschichte zum Beispiel. Und jetzt studiere ich eben Architektur.