Eine Doppelhaushälfte in Landsberg. Helle Möbel, offene Küche, im Wohnzimmer stapeln sich Kinderbücher. Die Wände sind geschmückt mit Familienfotos. Elternglück. Luis sitzt auf seinem grünen Hochstuhl und kaut zufrieden auf einem Keks. „Und jetzt wieder ein Stück Obst“, sagt Simone Rothdach und streckt ihrem Sohn einen Birnenschnitz hin.

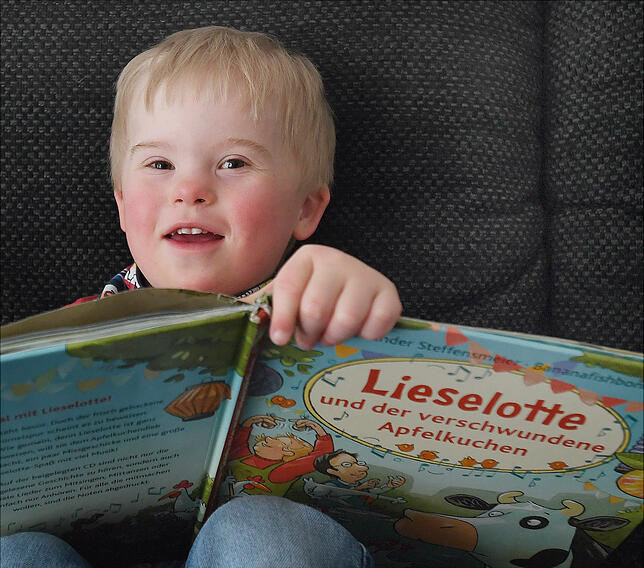

„Nein“, quäckt der Dreijährige. „Nein ist zurzeit sein Lieblingswort“, sagt Simone Rothdach und muss schmunzeln. Nein sagen, ausschließlich vom Feuerwehrmann-Teller essen, mit dem Papa wie ein Großer „High Five“ machen und dann mit der Schwester zum Rutschen in den Garten gehen – was Dreijährige eben so machen.

Das bedeutet "Trisomie 21"

Doch Luis ist kein normaler Dreijähriger. Luis kam mit einem Gen-Defekt zur Welt: Downsyndrom, auch Trisomie 21 genannt, weil das Chromosom 21 gleich dreimal angelegt ist. Trisomie 21 tritt bei ungefähr 24 von 10 000 Schwangerschaften auf.

„Natürlich ist es anstrengend, ein Kind mit Downsyndrom zu haben“, sagt Simone Rothdach: Luis’ Entwicklung ist verzögert, er braucht mehr Betreuung als gleichaltrige Kinder, Therapien werden ihn wohl sein ganzes Leben begleiten. Die 40-Jährige beschönigt nichts. Noch immer muss sie Windeln wechseln.

"Es bleibt weiter schön"

Laufen lernte Luis erst mit zweieinhalb Jahren, direkt nach der Geburt wurde er am Darm operiert, es gibt immer wieder bange Stunden. Eines aber ist ihr wichtig: „Manches wird komplizierter, aber das Leben geht davon nicht unter, es bleibt weiter schön.“ Und dann sagt sie einen Satz, der in den kommenden Monaten noch häufig diskutiert werden wird: „Die Diagnose Downsyndrom ist kein Abtreibungsgrund.“

Der Kern der politischen Debatte

Genau um diesen so brutalen wie ehrlichen Kern geht es, wenn schon bald der Bundesausschuss entscheidet, ob ein Bluttest, der bei Ungeborenen ab der 10. Schwangerschaftswoche eine Behinderung diagnostizieren kann, von den Krankenkassen bezahlt werden muss. Bereits seit 2012 ist die Anwendung auf dem Markt, „Praenatest“ heißt die bekannteste, entwickelt wurde sie in Baden-Württemberg. Bislang mussten Schwangere den Test als IGeL-Leistung selbst bezahlen. Wird er Kassenleistung, könnte das Verfahren zu einem neuen Vorsorgestandard bei den Früherkennungsuntersuchungen werden.

Wird die Entscheidung gesellschaftliche Konsequenzen haben?

Das ist mehr als eine bloße medizinische Fußnote, mehr als ein Detail im Gewirr der Krankenkassenleistungen. Es ist eine Frage, die in ihrer ethischen Komplexität so groß ist wie nur wenig andere. Wird der gesellschaftliche Druck, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, steigen? Werden sich Eltern von Kindern mit Downsyndrom fragen lassen müssen, warum sie dieses Leben nicht verhindert haben – wo es doch so einfach erscheint?

Wird ein positives Testergebnis vorschnell zur Abtreibung führen? Wie schwer wiegt das Selbstbestimmungsrecht von Frauen? Ist es nicht verständlich, dass Eltern ein gesundes Kind möchten? Wird der Test zum Fluch? Oder doch zum Segen? Es ist ein Dilemma. Die Worte „Selektion“ und „Euthanasie“ machen die Runde, immerhin hat Deutschland aufgrund seiner Geschichte ein moralisches Paket zu tragen, das zentnerschwer wiegt. Der Bundestag hat sich in einer Grundsatzdebatte bereits mit dem Thema beschäftigt.

Um Leben und Tod

Simone Rothdach kann sich noch genau an ihr erstes Wort erinnern, als sie die Diagnose hörte: „Scheiße.“ Was auch sonst? „Am liebsten hätte ich einen Schnaps getrunken – ging aber ja nicht, weil ich schwanger war.“ Bei einer Routine-Ultraschall-Untersuchung war ihrem Arzt aufgefallen, dass etwas anders war mit dem Baby. Zuhause googelte sie die Symptome, das Wort Downsyndrom sprang ihr förmlich vom Bildschirm entgegen. „Da bricht erst einmal die Welt zusammen“, erzählt die 40-Jährige. Warum wir? Hat sich der Arzt vielleicht geirrt? Nur eines wusste sie ganz sicher: Eine Abtreibung kommt nicht infrage.

In der 32. Woche war sie damals schon, knapp zwei Kilo wiegt ein Baby zu diesem Zeitpunkt, es hat Wimpern, vielleicht sogar ein paar Haare, die Ohrmuscheln haben ihre endgültige Form. Es war bis dahin eine schöne, unbeschwerte Schwangerschaft, sie fühlte sich körperlich genauso wohl wie drei Jahre vorher, als sie mit ihrer ersten Tochter Paula schwanger war.

Wie tolerant ist unsere Gesellschaft?

Hauptsache gesund, sagen werdende Eltern, wenn sie nach dem Ungeborenen gefragt werden. Eine Floskel, denn die meisten gehen davon aus, dass schon alles gut gehen wird. „Es ist aber nicht selbstverständlich, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen“, weiß die Landsbergerin heute. Auch deshalb sieht sie den Bluttest kritisch.

Niemand habe das Recht darauf, sich ein Baby nach Kriterienkatalog zu basteln. Und überhaupt: Welche Garantie gibt es schon, dass das Kind für immer gesund bleibt? Die Mehrzahl der Behinderungen entsteht im Laufe des Lebens durch Krankheit oder Unfälle. Für Simone Rothdach steht fest: „Die Eltern werden unter Druck gesetzt, solche Tests werden doch heute schon angepriesen als seien es Gutsle.“

„Ich schäme mich noch heute dafür"

„Man muss die Dinge annehmen wie sie sind, das rate ich allen, die sich ihr Designer-Baby basteln wollen“, sagt Tobias Rothdach, Vater des kleinen Luis. Es ist ein Rat, den er damals selbst gerne gehört hätte. Denn auch das will er nicht verheimlichen: „Ich schäme mich noch heute dafür, dass ich auch nur einen Gedanken an einen Schwangerschaftsabbruch verschwendet habe.“

Wumms! Ein Satz, der sitzt. „Für meinen Mann war die Vorstellung, ein behindertes Kind zu haben, schlimmer als für mich“, erinnert sich seine Frau. Tobias Rothdach fragte sich: Kann er dieses Baby genau so lieben, wie er seine gesunde Tochter Paula liebt? Heute weiß er: Er kann. Vielleicht potenziert die Sorge die Liebe sogar.

Zum Liebes-Modus kommt der Kampf-Modus. Dumme Sprüche jedenfalls will der 38-Jährige nicht hören, wenn es um seinen Sohn geht. Einmal habe ihn eine Kundin angesprochen, ob sie nicht vor der Geburt von dem Gendefekt gewusst hätten und warum sie nicht abgetrieben hätten.

Ein anderes Mal musste sich Simone Rothdach fragen lassen, ob sie während der Schwangerschaft Alkohol getrunken habe. Sogar in der eigenen Familie fallen Bemerkungen, die zumindest zwischen den Zeilen das Leben des kleinen Luis infrage stellen. Übergriffigkeiten, die zeigen: Behinderung wird aller Aufgeklärtheit zum Trotz noch immer als Störfall betrachtet, der mit aller Macht vermieden werden muss. Toleranz? Pure Theorie!

Früherkennung mit Praenatest

Konstanz am Bodensee. Ein rostroter Bürobau im Industriegebiet. Daneben ein Möbelhaus, dahinter ein Fitness-Studio. Dass hier die Grundlage für eine Entscheidung über Leben und Tod gelegt wird, wissen nur die wenigsten, die hier vorüberfahren.

In den Anfangsjahren marschierten immer wieder Lebensschützer vor dem Gebäude auf, irgendwann legte sich die Aufregung. In den Laborräumen von Lifecodexx wurde der „Praenatest“ entwickelt, es ist der in Deutschland am weitesten verbreitete Bluttest zur Pränataldiagnostik. Auf seiner Homepage wirbt das Unternehmen offensiv für die Untersuchung, doch die Türen hält man lieber verschlossen, Fragen werden eher zögerlich beantwortet.

Auch auf ethische Debatten mag man sich nicht einlassen, jedes Wort würde ohnehin seziert. Nur so viel ist Lifecodexx dann doch wichtig zu betonen: Der Test helfe nicht nur, Gendefekte zu erkennen – er könne werdende Eltern auch beruhigen. „Der Bluttest konnte die große Mehrheit der betroffenen Frauen entlasten, denn über 98 Prozent der durchgeführten Analysen ergaben ein unauffälliges Testergebnis und machten damit eine invasive Diagnostik mit dem Risiko einer Fehlgeburt in der Regel überflüssig.“

Der Wunsch nach einem Test ist nicht neu

Es ist der größte Vorteil des „Praenatests“: Er ist ungefährlich. Bis vor wenigen Jahren war eine verlässliche Bestimmung einer Trisomie nur mit Hilfe einer Entnahme von Mutterkuchengewebe ab der zwölften Schwangerschaftswoche oder einer Fruchtwasseruntersuchung ab der 16. Schwangerschaftswoche möglich. Verfahren, die zur modernen Schwangerschaftsroutine gehören und im Risikofall von den Kassen übernommen werden – eine Selbstverständlichkeit, ein Fortschritt.

Die Gesellschaft hat sich also schon längst entschieden, bei der Geburt kaum mehr etwas dem Zufall zu überlassen. Doch diese Eingriffe lösen bei etwa zwei bis zehn von 1000 Schwangerschaften Fehlgeburten aus. Der „Praenatest“ ist hingegen denkbar einfach und genau aus diesem Grund bei Frauen beliebt: Der Arzt braucht nur wenige Tropfen vom Blut der Mutter. Darin befinden sich Erbstücke des Fötus, diese werden isoliert und untersucht.

Ein Computer kann berechnen, ob das Chromosom 21 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur doppelt, sondern dreifach angelegt ist. „Generell beträgt die Testgenauigkeit über 99 Prozent“, sagt Lifecodexx-Marketingleiterin Elke Setzer. Der Test wurde anfangs nur an wenigen Pränatalzentren für 1200 Euro angeboten; inzwischen liegen die Kosten in der günstigsten Variante unter 200 Euro.

Tausendfach eingesetzt

Seit der Einführung im August 2012 wurde die Anwendung bereits bei Tausenden Schwangerschaften eingesetzt. „Wir haben bisher rund 135 000 Tests seit August 2012 durchgeführt, davon rund 75 000 in Deutschland“, sagt Elke Setzer. Der Test wird weltweit in fast 50 Ländern angewandt. Der Bedarf dürfte noch steigen. Denn das Risiko für Trisomien steigt mit dem Alter der Schwangeren – und das steigt in Deutschland kontinuierlich. Durchschnittlich sind Frauen beim ersten Kind heute 29,6 Jahre alt – 1980 lag der Schnitt noch bei 25,2 Jahren.

Unklar ist, ob die neuen medizinischen Möglichkeiten wirklich zu mehr Schwangerschaftsabbrüchen führen. 2017 nahm die Zahl der Abtreibungen gegenüber dem Vorjahr zwar um 2,5 Prozent zu, doch von hohen Zahlen wie in den 90er-Jahren ist man weit entfernt. Und: Medizinische Indikationen waren nur in 3,9 Prozent der Fälle die Begründung für den Abbruch – die Mehrzahl der abgetriebenen Föten ist also gesund.

Die Mehrheit lässt eine Abtreibung vornehmen

Klar ist aber auch: Etwa neun von zehn Schwangeren lassen hierzulande nach Expertenschätzungen bei der Diagnose Trisomie schon heute eine Abtreibung vornehmen. In Dänemark bietet das öffentliche Gesundheitssystem allen Schwangeren seit 2004 einen Test, bestehend aus Ultraschall-Untersuchung und Blutprobe, an. Seitdem ist die Zahl der mit Trisomie 21 geborenen Kinder laut der landesweiten Vereinigung Downsyndrom erheblich gesunken. 2015 kamen in Dänemark nur noch 31 Kinder mit der Behinderung auf die Welt.

Gibt es Alternativen?

Aber ist es nicht trotzdem das gute Recht von werdenden Eltern, zu wissen, was mit ihrem Kind ist? Ist es wirklich der moralisch korrektere Weg, die Kassenfinanzierung des „Praenatests“ abzulehnen, gegen Fruchtwasseruntersuchungen aber nichts einzuwenden? „Was ist denn die Alternative?“, fragt Peter Dabrock, Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. „Dass wir das Rad zurückdrehen und der Pränataldiagnostik komplett die Kassenfinanzierung entziehen?“

Dabrock warnt eindringlich davor, den Bluttest nur in Schwarz-Weiß-Kategorien einzuordnen. Die Menschen müssten lernen, Ambivalenzen hinzunehmen. Mit Empörungsdebatten sei niemandem geholfen. Invasive Tests seien doch heute bereits Kassenleistung im Falle einer Risikoschwangerschaft. „Dann stellt sich für mich die Frage: Wenn wir Tests mit dem gleichen oder gar einem besseren medizinischen Ergebnis haben, welche hinreichenden Gründe sollte es dann geben, diese Tests als Kassenleistung zu verbieten?“, sagt Dabrock.

„Das ist eine Frage von Ehrlichkeit.“ Es dürfe auf Kosten von Ärmeren kein moralisches Exempel statuiert werden. Und noch etwas sagt Dabrock: „Ein Abbruch ist für Frauen einer der existenziellsten Schritte ihres Lebens, auch wenn klar ist, dass sie das Kind nicht auf die Welt bringen möchten. Sich vorzustellen, dass eine Frau das leichtfertig machen könnte – auf diese Idee kann nur ein Mann oder eine männlich dominierte Institution kommen.“

Aus dem Alltag der Pränatalmedizin

Mainz, Fußgängerzone. Alexander Scharf hat hier seine Räume für Pränatalmedizin, also für vorgeburtliche Untersuchungen. Scharf ist nicht nur Präsident des Berufsverbands der Pränatalmediziner, sondern auch Arzt. Vor ihm sitzen Frauen und Männer, die sich Sorgen machen.

Viele davon sind älter als 35 Jahre, entscheiden sich sehr bewusst für ein Kind. „Die Eltern, die in meine Praxis kommen, wollen keine Abtreibung, sie sind sich nur im Klaren darüber, dass sie ein erhöhtes Risiko haben“, sagt Scharf. „Keine Schwangere macht sich die Frage nach einem potenziellen Abbruch leicht.“ Trotzdem findet er gut, dass die Debatte Fahrt aufnimmt.

Die Gesellschaft stehe vor einer prinzipiellen Entscheidung – und doch seien viele auf dem falschen Weg. Denn es gehe nicht mehr darum, ob der Test eingeführt wird, das ist längst geschehen. Es gehe um die Frage, ob wirklich die Gemeinschaft der Versicherten für diese Maßnahme aufkommen muss. Wie er dies für sich selbst beantwortet? „Ich sehe da keine Notwendigkeit“, sagt Scharf. Der Preis für den Test sei in einem Bereich, der für die wenigsten Eltern ein echtes Hindernis darstellt.

Simone Rothdach streicht sich über den Bauch. Noch zwei Wochen, dann kommt Kind Nummer 3 auf die Welt. Die üblichen Untersuchungen hat sie diesmal machen lassen, einfach nur, um zu wissen, was auf sie zukommt. „Ich bin diesmal ängstlicher, weil ich weiß, dass nicht alles gut gehen muss“, sagt sie und muss dann doch wieder schmunzeln: „Wenn wir ein zweites Kind mit Downsyndrom bekommen, fange ich an, Lotto zu spielen.“