Herr Groebner, was ist für Sie ein gelungener Urlaub?

Das ist jedes Mal ein bisschen anders. Natürlich komme ich am liebsten beschenkt, braungebrannt und ausgeschlafen aus dem Urlaub zurück. Aber ich freue mich dann auch wieder auf meinen Alltag. Denn dort verbringe ich ja den größten Teil meiner Zeit. Ein gelungener Urlaub ist für mich einer, indem ich neue Dinge gesehen und neue Dinge gelernt habe.

In Ihrem Buch schreiben Sie ja, dass Urlaub, historisch gesehen, ein ziemlich neues Phänomen ist. Denn: Früher konnten sich nur wirklich Reiche einen Urlaub leisten.

Das lag am Verhältnis zwischen Transportkosten und Löhnen beziehungsweise dem frei verfügbaren Einkommen. Vor der Verbreitung der Eisenbahn, die zu Beginn vor allem ein Verkehrsmittel für Reiche war, und der Massenmobilisierung durch billige Autos in den 50er- und 60er-Jahren war Reisen sehr aufwendig und teuer. Das konnten sich nur wenige Menschen leisten. Die Menschen haben ihre Freizeit damals weniger stark an das Überwinden großer Distanzen gekoppelt. Das Wort „Urlaub“ selbst ist ja ein sehr altes Wort, es bedeutet „Entlassen aus der Pflicht“, es ist fast 1000 Jahre alt. Dass weite Reisen selbstverständlicher Teil des eigenen Alltags geworden sind, ist neu – und das kennen wir erst seit der Zeit unserer Eltern.

Zum Teil ist ja die Bahnfahrkarte zum Flughafen teurer als das Flugticket selbst...

Das Wachstum des Flugverkehrs ist wirklich extrem. Im April 2020 waren genauso viele Fluggäste unterwegs wie im April 1978 – das Passagieraufkommen war wegen Corona um 96 Prozent reduziert. Das heißt aber, dass das, was wir jetzt als den großen Stillstand der Flughäfen erlebt haben, die Normalität des Jahres 1978 war der Alltags unserer Eltern. Die sind alle viel weniger geflogen.

Viele Menschen empfinden den Urlaub als eine Art Grundrecht. Reagieren sie deshalb so wütend oder trotzig auf die Einschränkungen, etwa wie die Urlauber am Ballermann auf Mallorca?

Als Historiker würde ich vermuten, dass das Recht auf Party von jungen Männern zwischen 15 und 35 schon immer eingefordert worden ist, nicht unbedingt am Strand, aber auf der Straße oder in der Kneipe. Konflikte um den lautstarken Spaß anderer Leute sind sehr alt. Aber um wessen Vergnügen geht es dabei jeweils? Das Tourist-Sein wird in Deutschland ganz besonders mit einem „Wir“ verknüpft. Das ist ein sozialstaatliches, ein nationales „Wir“. Ich fand es schon interessant, dass der „Spiegel“ Anfang Mai auf seiner Titelseite fragte: Was wird aus unseren Urlaubsländern? „Unseren“, wohlgemerkt – vom Urlaub der Griechen oder der Italiener war nicht die Rede, sondern von deutschen Ferien als einem nationalen Vorrecht. Urlaubsreisen haben mit Freiheit gar nichts zu tun, sondern sind ein Resultat ökonomischer Verhältnisse.

...weil man es sich leisten kann.

Kommt darauf an. Wer gerade seinen Job verloren hat oder ein krankes Kind zu Hause hat, der fährt nicht in Urlaub. Urlaub ist ein So-tun-als-Ob: Wir spielen für zwei Wochen, dass wir reiche Leute ohne Sorgen wären. Mit der Wirklichkeit hat das nur sehr bedingt zu tun. Aus diesem Ritual des Als-Ob ist eine milliardenschwere Dienstleistungsindustrie geworden – die logischerweise eine enge Beziehung zur Infantilisierung hat.

Das würde dann auch erklären, dass die Leute sagen: Ich will jetzt aber meinen Urlaub haben.

Nie kann man sich so schön als großes Kind oder als Opfer anderer inszenieren wie in den „schönsten Wochen des Jahres“. Schon erstaunlich, wie eng die mit Wehleidigkeit verbunden sind – man jammert, dass es so heiß sei, so teuer, so überfüllt. Diese Klage gibt es aber bereits, seit es den Urlaub in der heutigen Form gibt. Der Fremdenverkehr war von Anfang an eine Institution des schlechten Gewissens. Das hat ihn aber auch so wachstumsstark gemacht: So konnte er seinen Kunden Entkommen vor seinem eigenen Erfolg versprechen. Es ist wie bei der Autoindustrie. Auf den Anzeigen sieht man nie andere Autos in Alltagssituationen, etwa im Stau, sondern nur das beworbene Auto in einer einsamen schönen Landschaft. Der Autokäufer soll das Gefühl haben, dass er der Einzige sein wird. Reisebüros und Outdoorläden tun dasselbe. Das ist eine Dienstleistungsindustrie, die das Unbehagen der Leute ununterbrochen in neue Angebote ummünzt: Gegen Unbehagen im Urlaub hilft in deren Sicht nur eines: noch mehr Urlaub.

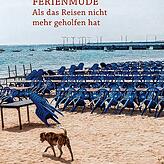

Ihr Buch trägt den Untertitel: „Als das Reisen nicht mehr geholfen hat“. Das knüpft ja an magische Versprechen und Märchen an...

Das ist eher persönlich. Ich bin immer gern und viel gereist. Bis ich gemerkt habe, dass ich keine Lust mehr darauf habe. Ich glaube nicht mehr an das Versprechen vom Traumurlaub oder vom Glück im Haus im Süden. Die Gleichsetzung von Ferien mit Veränderung hat für mich aufgehört zu funktionieren. Mir kommt das alles wie eine große Wiederholungsschleife vor, die letztlich schale Routinen produziert. Das zentrale Kapitel des Buches „Ferienmüde“ ist einige Monate vor Corona geschrieben. Was würde eigentlich passieren, dachte ich, wenn niemand mehr wegfährt? Und dann wurde es Wirklichkeit. Und mein findiger Konstanzer Verleger sagte sofort: Mach daraus ein Buch!

Touristiker sagen: Menschen gehen in den Urlaub, weil sie das Neue und das Unerwartete suchen und den Tapetenwechsel brauchen. Sollten wir versuchen, unsere Freizeit anders zu gestalten?

Wer ist denn „wir“? Reisen verändern, das stimmt schon. Man kommt von der großen Reise verändert zurück, wenn man 18 oder 25 ist, weil sich da ohnehin viel im Leben verändert. Wenn man älter ist, versucht man, in den Ferien vor allem eigene Jugenderinnerungen zu reinszenieren. Wenn 70-Jährige im Wohnmobil ihre Hippie-Idylle nachspielen, wird das oft ziemlich peinlich. Urlaub beruht auf der Fiktion, dass man Zeit, die man anderswo mit Unlust verbracht hat, nun wieder mit Lust zurückbekommt. Das funktioniert aber nicht.

Die Leute täuschen sich also?

Schauen Sie sich in einem normalen Ferienhotel um. Da sind sehr viele Leute, die sich selbst ein Programm machen. Urlaub ist die Selbstbelohnung. Mit Veränderung hat das wenig zu tun. Das sind traurige Körper mit Koffern, die in ihren Kombis und Wohnmobilen so viel wie möglich von dem mitnehmen, dem sie angeblich entkommen wollen. Ich war gerade in Südtirol und Kärnten und war verblüfft, wie sehr die Formel des Autourlaubs heute dort ganze Landschaften und ihre Vergnügensinfrastruktur prägt: Jeder Alpensee braucht einen Parkplatz. Da geht es weniger um die Schönheit der Berge als eher um die ängstliche Zwangsvorstellung, dass die Wirtschaftswunderjahre bitte nie aufhören sollen – auch wenn die Welt längst eine andere geworden ist.

Sie selbst gehen aber trotz aller Unlust schon noch in Urlaub, fahren weg oder gehen bergsteigen?

Ich mache das, was alle machen. Aber die Selbstverständlichkeit dabei ist mir abhanden gekommen, weil ich mich gefragt habe, wann das ganze Theater eigentlich angefangen hat. In dem Buch gibt es ein Kapitel über die Geschichte des Strandes. Seit wann gehen Leute zum Vergnügen an den Strand? Nicht sehr lange – Strände waren vor dem 19. Jahrhundert ziemlich unangenehme und riskante Orte.

Wir träumen von „ursprünglichen“ oder „unberührten“ Bergdörfern, Altstädten, Landschaften. Mit dem, wie es dort mal war, hat das heute aber gar nichts mehr zu tun. Die Kanarischen Inseln oder die Karibik waren früher Hotspots des Sklavenhandels. Und die schönen venezianischen Palazzi des 14. und 15. Jahrhunderts wurden mit Profiten aus dem Sklavenhandel finanziert.

Mein kleines Buch ist nichts anderes als ein Versuch, genau hinzuschauen: Was sind das eigentlich für Traumziele, und wie sahen sie vor zwei- oder fünfhundert Jahren aus? Urlaub im modernen Sinne ist erst durch die Durchsetzung der Industriearbeit entstanden. Und erst der Massenwohlstand im wohlhabenden Teil von Europa nach 1950 hat das erzeugt, was wir heute für selbstverständlich halten.

Urlaub ist also der Gegenpol zur alltäglichen Plackerei, in die die Leute sich begeben haben?

Sie kennen die Situation, wenn man mit fremden Leuten zum Abendessen zusammensitzt? Ich finde es immer viel interessanter, wenn die über ihre Arbeit sprechen, als wenn sie vom Urlaub erzählen. Im Urlaub tun wir alle mehr oder minder dasselbe – wir kopieren uns gegenseitig, könnte man sagen. Bergsteigen hat in dieser Hinsicht eine spannende Geschichte. Auch da spielen wir reiche Leute. Alpinismus war zu Beginn ein Sport für Engländer, die durch die Industrialisierung reich geworden waren und einen neuen romantischen „Kick“ suchten. Die haben einen Sport daraus gemacht und sich als Erstbesteiger gefeiert, auch wenn die meisten Gipfel längst vorher von Einheimischen bestiegen worden waren, als Hirten oder Jäger.

Und was machen wir nun mit unserer Reise-(Un-)Lust angesichts von Overtourismus und Reisebeschränkungen?

Mir geht es um meine persönliche Freiheit, um Wahlmöglichkeiten. Im Normalfall sind wir nicht frei, wenn wir freihaben, sondern stecken in einer Art Wettbewerb im demonstrativen Genießen, in erstarrten Ritualen – die möglichst wilde Strandparty, die spektakulärere Gipfeltour, die exotischere Städtereise. Freiheit besteht aber darin, mit etwas aufhören zu können. Und zu schauen, was dann passiert.

Deswegen erlebe ich meine eigene Unlust am Urlaubmachen gar nicht als Krise oder als Verlust. Mir geht es darum, neue Arten von Vergnügen auszuprobieren. Zum Beispiel dadurch, auf das Planen zu verzichten. Urlaub ist ja eigentlich immer nur dann perfekt, während man ihn plant. Dann sind auch die anderen Touristen nicht da. Man malt sich alles im Voraus aus – eine perfektionierte Fantasie, in der man selbst natürlich auch alles kontrollieren kann. Die Wirklichkeit sieht meist ziemlich anders aus. Das wäre mein Experiment: Also den Sommer nicht zu planen und dann zu schauen, was passiert. Muss ich eigentlich? Diese Frage ist der Beginn von Veränderung.

Es gibt ja zwei beinharte sozialistische Instanzen auf der Welt – erstens das Wetter, zweitens die Zeit. Die sind für alle gleich. Jeder hat nur 24 Stunden am Tag. Gewöhnlich assoziieren wir Beschleunigung immer mit Weite. Tatsächlich ist sie aber oft mit dem genauen Gegenteil verbunden, nämlich mit Enge – im Stau etwa oder im Flieger. Könnte es sein, dass man durch Verlangsamung und „Verschlampen“, wie man in Österreich sagt, mehr Freiraum, mehr Weite, mehr Platz bekommt? Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Außerdem bin ich ungern der Moralapostel. Vielleicht hilft Nichtstun gegen den Überdruss am Tourismusbetrieb? Ich probiere es einfach einmal aus.

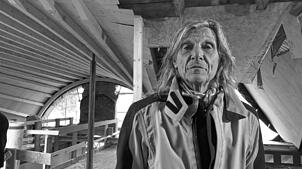

Zur Person

Valentin Groebner, geboren 1962 in Wien, ist Historiker mit Schwerpunkt Mittelalter und Renaissance an der Universität Luzern/Schweiz.Buchtipp: „Ferienmüde: Als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Ein Essay.“ 152 Seiten, Konstanz University Press, 18 Euro.