Kalte Luft und ein leicht modriger Geruch kommen einem entgegen, als Christian Egloff die Türe zum Artilleriewerk Ebersberg öffnet. Das Artilleriewerk war bis 1977 voll funktionsfähig. Seit 2006 kümmert sich Egloff um die Festung. Er ist Präsident der Militärhistorischen Gesellschaft des Kantons Zürich. Zehn Jahre arbeiteten er und die Gesellschaft an der Festung, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, heute zeigt er das Artilleriewerk Ebersberg.

Bunker-Fassade ist unsichtbar

Lange waren viele militärgenutzte Bunker in der Schweiz streng geheim. Besonders jene aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Kriegs. Sie wurden oft als Häuser oder landwirtschaftliche Gebäude getarnt. Auch das Artilleriewerk sieht von außen wie eine Scheune aus.

Im Inneren sind dann jedoch keine landwirtschaftlichen Geräte zu finden. Stattdessen blickt man auf eine Bunkertüre. Sie ist der Eingang zu 350 Meter langen unterirdischen Tunneln. Durch sie schreitet man in eine vergangene Zeit. 2,5 Meter dicke Wände schützten einst 65 Soldaten im Artilleriewerk.

70-Meter-Tunnel in den Bunker-Berg

Nach dem Eingang führt ein 70 Meter langer gerader Gang in die Tiefe des Bergs bei der kleinen Gemeinde Berg am Irchel im Kanton Zürich.

Ein Jahr vor Kriegsbeginn begannen die Bauarbeiten. 1940 wurde das Artilleriewerk in Betrieb genommen.

Am Ende des 70 Meter langen Tunnels befindet man sich schon 26 Meter unter der Erdoberfläche. Hier macht der Tunnel einen Knick. Mögliche Eindringlinge hätten in den Lauf eines leichten Maschinengewehrs geschaut.

„Um überhaupt hier reinzukommen, hätten aber erst einmal die Außenverteidigung überwunden werden müssen“, sagt Christian Egloff. Um das Werk waren über 100 Soldaten positioniert, deren Aufgabe die Verteidigung des Bunkers war.

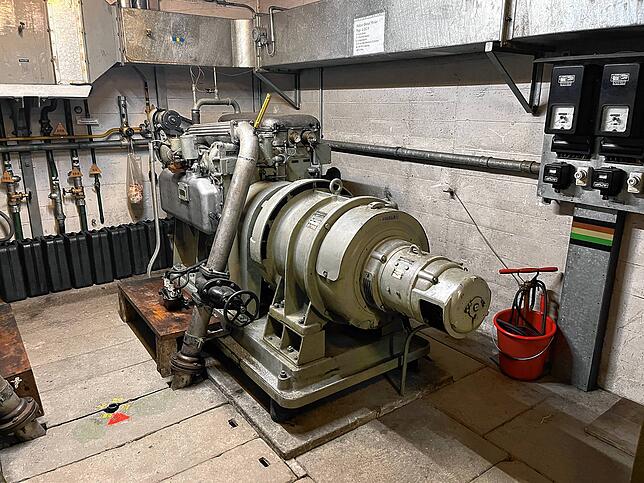

Von der Stollenverteidigung kommt man zu den technischen Räumlichkeiten.

Hier befinden sich die Werkstatt und die Eigenstromanlage. Zwei Sulzer Dieselmotoren, ein Kampfstoff- und ein CO2-Filter stehen in dem Raum. Strom lässt sich im Bunker noch heute selbst produzieren, jedoch würde sich das nicht rechnen, erklärt Christian Egloff.

Die Dieselzufuhr wurde gekappt und Diesel müsse händisch nachgefüllt werden. Die Motoren hatten damals 34.000 Franken gekostet – und haben bis heute Ersatzteilegarantie.

Bunker-Ausstattung vom Arztzimmer bis zur Telefonzentrale

Rund 20 Meter weiter befindet sich die Unterkunft. Dort hausten bis zu 65 Soldaten. „Jeder hatte sogar sein eigenes Bett, das war schon eine Seltenheit“, führt Egloff aus.

Viel Platz für die Toiletten blieb nicht. Die Soldaten mussten sich drei Toiletten teilen. Für die Offiziere gab es eine eigene. Aber sonst hatte der Bunker alles, Arztzimmer, Krankenzimmer, Küche, Vorratsraum, Aufenthaltsraum, Telefonzentrale, Feuerleitstelle und Kompaniebüro. Der Bunker war ausgestattet, theoretisch zehn Tage autark überleben zu können.

In der Feuerleitstelle wurden von den Beobachtern Koordinaten für Ziele durchgegeben. Sie berechneten die Kanoneneinstellungen und gaben diese an die Kanoniere weiter. Dafür gab es die Telefonzentrale. Diese stellte die Verbindungen im ganzen Bunker und zu Standorten darüber hinaus her.

Außerhalb der Unterkunft galt Gasmaskenpflicht. Für den Fall, dass die Luftwerte in der Unterkunft schlechter wurden, gab es eine Sirene.

Schweizer Relikte aus dem 2. Weltkrieg

Nach der Unterkunft teilt sich der Tunnel in drei Gänge auf. Über den Köpfen der Besucher befinden sich nun rund 40 Meter Sandstein. Die Temperaturen sind hier wie im gesamten Bunker das ganze Jahr über konstant bei 12 Grad Celsius. Die Wege führen zum Munitionsmagazin und zu den drei Geschützständen. Nur in zweien sind Kanonen verbaut. Der Dritte diente den Beobachtern.

Heute ist das Munitionsmagazin leer. Eine Fliegerbombe, welche testweise auf dem Flugfeld Kloten abgeworfen wurde, findet sich dort neben zahlreichen anderen Munitionsrelikten. Früher, so erzählt Christian Egloff, lagerten hier über 9.000 Kanonenschüsse und mehr als 20.000 Patronen für die Karabiner.

Bunker-Kanone konnte bis Schaffhausen schießen

Besonders ist der Geschützstand 3. Dort waren Beobachter und Schütze nur durch eine Mauer getrennt und konnten Ziele direkt kommunizieren. Zur Schaustellung wurde die Wand mittlerweile eingerissen. Die Geschütze hatten die Aufgabe, feindliche Truppen am Überqueren des Rheins zu hindern oder für eine bestimmte Zeit aufzuhalten. „Die Kanonen hatten eine große Reichweite, man hätte bis in die Schaffhauser Innenstadt schießen können“, sagt Egloff.

Glücklich zeigt sich Christian Egloff über die Artillerie-Bunkerkanone des Kalibers 7,5 cm. Es ist die originale Kanone aus dem Zweiten Weltkrieg. 1978 wurde sie abgebaut, jedoch konnte man sie wieder auftreiben und einbauen, berichtet er stolz.

Die halbautomatische Kanone konnte bis zu 20 Schuss in der Minute abfeuern. Von Außen konnte man die Geschützstände lange nicht bewundern.

Mittlerweile führt ein Wanderweg an den Schießscharten vorbei. Der Beobachterstand eins ist jedoch hinter einer künstlichen Felswand versteckt. Früher hatten alle drei Stände solch eine Vorrichtung. Heute ist hier auch der Notausgang des Bunkers versteckt.

Weitere Geheimnisse

Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs gibt es einige. Ein Geheimplan der Schweiz verhinderte einst die Sprengung des Kraftwerks Reckingen und eine Flutkatastrophe. Erfahren Sie hier mehr darüber.