Greifen die USA nach Grönland? Die jüngsten Äußerungen von Präsident Donald Trump lassen keinen Zweifel daran, dass das Interesse Washingtons an der Insel groß ist. Werbewirksam hat Trump seinen Sohn Donald junior quasi als Sonderbotschafter nach Grönland geschickt. Der ließ bei seinem Kurzbesuch in der Hauptstadt Nuuk Mützen mit der Aufschrift „Make America Great Again“ verteilen.

Oder hätte er besser „Make America Greater“ aufnähen lassen sollen? Für die meisten Grönländer ist die Antwort klar: Nein zu Fremdbestimmung. „Wir wollen keine Dänen sein, wir wollen keine Amerikaner sein, wir wollen Grönländer sein“, sagt Regierungschef Múte Egede.

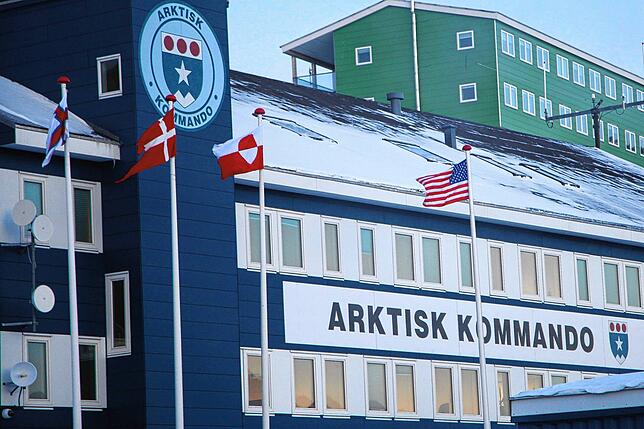

Was in der Debatte zu kurz kommt: Das Interesse der USA an Grönland ist mindestens 100 Jahre alt – und die Bindung zwischen der Insel und den Vereinigten Staaten ist spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg eng. Weitere Politiker, die Anspruch auf die Eis-Insel erhoben, gab es auch in Kanada, in England und in Norwegen.

Selbst die Deutschen hatten zeitweise ihre Hände im Spiel um die Arktis. Grönland ist keine Ödnis am Ende der Welt, sondern eine Basis für allerhand strategische Interessen. Donald Trump ist keineswegs der Erste, der sie formuliert und sich Grönland als neuen US-Bundesstaat wünscht. Er steht in einer langen Tradition.

Dänen verkaufen Karibik-Inseln

Sie begann während des Ersten Weltkriegs mit einer Art Beschützerfunktion der USA, die den Grönländern entgegenkam, zunächst aber den Dänen. Diese hatten sich 1917 von ihrer Kolonie Dänisch-Westindien getrennt, einer Inselgruppe der Kleinen Antillen, die ihnen seit dem 17. Jahrhundert gehörte, und sie an die USA verkauft. Der Kauf von Inseln und Territorien – unter anderem Alaska und große Gebiete des Westens – gehört zum Inventar amerikanischer Machtpolitik.

In deren Genuss kamen nun die Dänen. Denn im Gegenzug unterstützte das Weiße Haus Kopenhagen im Anspruch auf ganz Grönland gegen die Interessen der Norweger, die vor der Küste Grönlands Fisch fangen und Stützpunkte anlegen wollten.

Uneigennützig handelte die Regierung unter Woodrow Wilson (1856-1924) indes nicht. Dieser orientierte sich an der nach seinem Präsidenten-Ahnen James Monroe (1758-1831) benannten Doktrin. Die bestimmte, dass sich die USA aus Europa heraushalten und ihre westliche Hemisphäre wiederum keine Einmischung europäischer Akteure dulde.

Grönland galt in diesem Sinne als ein nördlicher Hinterhof der USA. Wie übrigens auch Kanada. Das gehörte damals zwar noch zur Krone Englands, würde aber – so glaubten viele Amerikaner – irgendwann unabhängig und dann den USA beitreten.

Ein Vorspiel auf das, was kommen sollte, war eine Intervention Washingtons 1920 in London, das man nach Grönland schielen sah. Unausgegoren blieb die US-Idee, die Grönländer zu ermuntern, ihre Unabhängigkeit von Dänemark zu erklären, um dann an die Tür der USA zu klopfen. Die aber hatten in der Weltwirtschaftskrise und den prekären 30er-Jahren andere Sorgen.

Adolf Hitler schafft eine neue Lage

Als die deutsche Wehrmacht im April 1940 Dänemark besetzte, entstand eine ganz neue Lage. Wer war jetzt für Grönland verantwortlich? Es gab eine Lösung. Als hätten sie in die Zukunft schauen können, hatten die damaligen dänischen Statthalter („Landsfogeder“) auf Grönland, Eske Brun und Aksel Svane, schon 1925 eine Notstandsklausel erdacht. Sie sah vor, dass sich die Insel im Kriegsfall selbst regieren sollte.

Das nutzte der Statthalter in Washington, Henrik Kauffmann, als Hebel. Für ihn war mit Blick auf die Monroe-Doktrin klar, dass Grönland jetzt, 1940, selbstständig handeln musste, wollte man auf amerikanischen Schutz bauen. Kauffmann machte sich zum Sachwalter dänischer Interessen und hatte die Rückendeckung der lokalen grönländischen Behörden. Die sahen in den Amerikanern eine Schutzmacht – auch gegen kanadische Ambitionen und gegen eine Infiltration von norwegischen Soldaten, die sich nach der Besetzung ihres Landes durch die Deutschen nach Kanada abgesetzt hatten.

Roosevelt eröffnet ein Konsulat

US-Präsident Franklin D. Roosevelt (1882-1945) machte einen Knopf an die Grönland-Sache und eröffnete 1940 auf der Insel ein Konsulat. Hintergrund: Über England schwebte die Bedrohung einer deutschen Invasion, die Waffenhilfe der offiziell noch neutralen USA war dringend geboten. Kampfflugzeuge, die den Briten helfen sollten, konnten England nicht nonstop erreichen. Man benötigte Basen zum Auftanken.

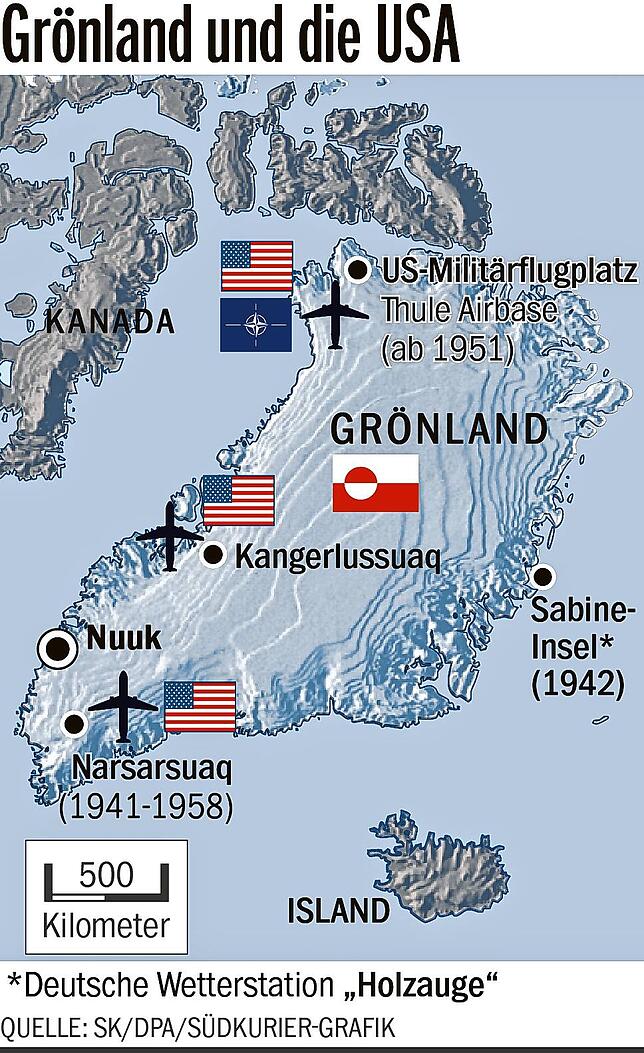

Das ermöglichte ein Abkommen, das Henrik Kauffmann und US-Außenminister Cordell Hull am 9. April unterschrieben. Zuvor war im März eine US-Expedition nach Grönland gesegelt, um Plätze für Basen und Wetterstationen zu erkunden. Zwei Flugplätze entstanden bei Kangerlussuaq und Narsasuaq.

Kauffmann wurde damit zum Geburtshelfer der heutigen Teilautonomie Grönlands. Aber wo die Amerikaner sind, da bleiben sie gerne länger, und nachdem ihr Land ab Dezember 1941 in den Krieg gegen Hitler-Deutschland gezwungen worden war, stand fest, dass Grönland zur Nachschub-Basis ausgebaut werden sollte. Schon im Sommer 1941 hatte die US-Marine die „Greenland Patrol“ aufgestellt und mit drei Schiffen bestückt.

Wetterdaten für den Kampf gegen alliierte Geleitzüge

Für die deutsche Wehrmacht war Grönland ebenfalls interessant, auch wenn an eine große Operation nie gedacht war. An Wetterstationen dagegen schon. Sie lieferten wertvolle Daten für die U-Boot-Einsätze etwa gegen die alliierten Geleitzüge im Nordmeer sowie für Beobachtungsflüge über dem Nordost-Atlantik. So kam es ab 1941 zum Bau von mehr als einem Dutzend Wetterstationen zwischen der grönländischen Ostküste und der russischen Inselgruppe Franz-Josef-Land.

Die Folge waren kleine Gefechte zwischen Deutschen, grönländischen und US-Patrouillen. Im Mai 1942 starteten sogar vier US-Bomber zu einem Angriff auf die Wetterstation „Holzauge“ auf der Sabine-Insel vor Ost-Grönland. Ein Teil der Besatzung wurde von einem Dornier-Do-26-Flugboot nach Tromsö in Sicherheit gebracht.

Das Fazit der bewegten Geschichte: Mit seinem Interesse an Grönland folgt Donald Trump nicht einer Laune, sondern steht in den Fußspuren seiner Vorgänger. Auch seltene Erden wurden lange vor seiner Zeit auf der Insel abgebaut. Doch der Klimawandel beeinflusst jetzt das politische Spiel, denn das Nordpolarmeer wird zusehends eisfrei. Die Marineschiffe Russlands und Chinas könnten hier operieren. Dem will Trump offenkundig Paroli bieten.