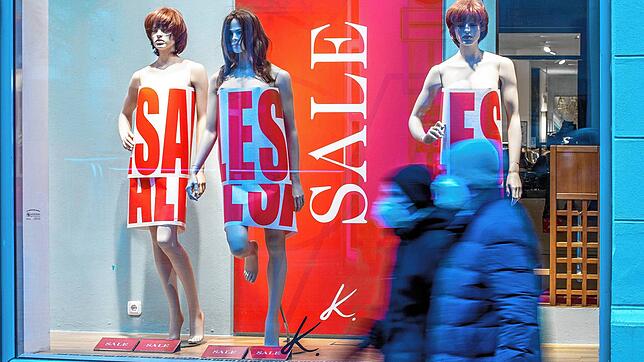

Wintermäntel, Skihosen, dicke Stiefel: Was die Schaufensterpuppen in den Innenstädten von Konstanz, Singen, Waldshut oder Überlingen so tragen, hätten die Kunden in den vergangenen Wochen gut gebrauchen können. Lockdown-bedingt blieb die Wintermode jedoch größtenteils in den Geschäften liegen. Die nun eintreffende Frühjahrsware bringt viele Händler in die Bredouille.

Wie viel Wintermode lagert in den Geschäften?

Üblicherweise verkauft der stationäre Textil- und Schuhhandel eigenen Angaben zufolge 10 bis 15 Millionen Teile täglich. „Ende Januar sind wir durch den Lockdown dann wohl bei rund einer halben Milliarde Teile, die nicht verkauft wurden“, sagt Axel Augustin vom Handelsverband Textil (BTE). Für die Branche bedeutet das Umsatzverluste von rund zehn Milliarden Euro – und das ist nur die Summe für die Schließungen seit Mitte Dezember. Hinzu kommen die Einbußen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020.

Was passiert mit all diesen Kleidern?

Noch tragen die Schaufensterpuppen Wintermode, doch die Frühjahrskollektion ist in vielen Geschäften bereits angekommen – und stellt die Händler vor große Schwierigkeiten. Was sollen sie mit all den unverkauften Winterartikeln machen? „Wahrscheinlich wird deutlich mehr eingelagert als in den Vorjahren“, vermutet Axel Augustin vom Handelsverband Textil. Das aber setzt Lagerkapazitäten voraus, die insbesondere kleine Läden oft gar nicht haben. „Und externe Lagerfläche ist derzeit nicht einfach zu finden und kostet zusätzliches Geld“, sagt Oliver Janz, Professor für Handelsmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Außerdem muss man sich das als Händler auch leisten können, denn die eingelagerte Ware ist gebundenes Kapital. Normalerweise wird die jetzt eintreffende Frühjahrsmode durch den Verkauf der Wintermode finanziert. Ohnehin ist das Einlagern nur für zeitlose Kleidungsstücke eine Option, nicht aber für Modetrends. Ob Farben wie Safran oder Gelb, die in dieser Saison angesagt sind, im nächsten Herbst noch gekauft werden, ist fraglich – und birgt für die Händler ein großes Risiko, darauf sitzen zu bleiben.

Wie können die Modegeschäfte die Ware noch loskriegen?

Die meisten Händler versuchen, zumindest einen Teil der Ware über die großen Online-Plattformen zu verkaufen. „Eine Rettung ist das aber nicht. Die erzielbaren Margen sind dort sehr gering und auch die Mengen sind nicht ausreichend, um die Händler zu retten“, sagt Experte Janz. Auch über den Abholservice „click & collect“ gehen keine Berge an unverkaufter Winterware weg. Schaut man im Internet auf die Seiten von Marken wie Esprit, Marc O`Polo oder H&M wird dort bereits mit Rabatten von bis zu 70 Prozent geworben. Dürfen die Einzelhändler Mitte Februar wieder öffnen, werden auch sie versuchen, über die Preise ihre Lager zu leeren. „Ich rechne mit massiven Rabatten“, sagt Janz. Auch Axel Augustin geht von einer Rabattschlacht für die Winterware aus – vorausgesetzt der Lockdown endet wirklich Mitte Februar. „Wenn der Handel erst im März öffnen darf, macht das kaum noch Sinn, wenn das Wetter da frühlingshaft ist.“

Und wenn das mit dem verspäteten Schlussverkauf nicht klappt?

Was bleibt sind Aufkäufer, die Ware über Amazon, Ebay und kleinere Supermarktketten vermarkten oder im Ausland, etwa auf dem Balkan, im Nahen Osten oder in Nordafrika, verkaufen. Auch neue Outlets, die nach Ende des Lockdowns in krisenbedingt frei gewordene Ladenflächen in den Innenstädten einziehen und dort Billigware verkaufen, halten Branchenexperten für denkbar. Die Umweltorganisation Greenpeace warnt davor, dass ein Großteil der unverkauften Bekleidung vernichtet werden könnte. Zu recht? Die Modekette H&M hat vor drei Jahren rund 10.000 Tonnen nicht verkaufte Kleidungsstücke verbrannt – und durch das Bekanntwerden dieser Aktion einen enormen Imageschaden erlitten. Trotzdem warnt Greenpeace-Konsumexpertin Viola Wohlgemuth, dass eine solche Vernichtung sich mit der aufgelaufenen Saisonware wiederholen könnte – die Modehändler dann jedoch auch noch gegen das Gesetz verstoßen würden. Denn seit Oktober 2020 gibt es eine Neuregelung im Kreislaufwirtschaftsgesetz, die besagt: „Beim Vertrieb der Erzeugnisse ist dafür zu sorgen, dass deren Gebrauchstauglichkeit erhalten bleibt und diese nicht zu Abfall werden.“ Greenpeace hat deshalb Briefe an bundesweit rund 130 deutsche Abfallbehörden verschickt mit der Aufforderung, die infrage kommenden Modehändler und -hersteller auf drohende Gesetzesverstöße hinzuweisen.

Kann die unverkaufte Ware nicht einfach an Bedürftige gespendet werden?

Das würden viele Modegeschäfte sicher gerne tun, können sich das in der aktuellen Situation aber oft gar nicht leisten. Denn Sachspenden an gemeinnützige Organisationen unterliegen der Umsatzsteuer. „Solange Spenden für die Händler Geld kosten, lohnt es sich nicht für sie. Es ist ein Verlustgeschäft“, sagt Axel Augustin vom Handelsverband Textil. Die Politik müsse diese Regelung dringend ändern. Andernfalls bleibt das Vernichten der Ware häufig die günstigere Variante.

Droht den Modegeschäften jetzt eine Pleitewelle?

„Wir gehen davon aus, dass gut 10.000 Geschäfte deutschlandweit wegen Corona schließen müssen, das betrifft rund 100.000 Angestellte“, sagt Augustin. Wie groß die Zahl wirklich sein wird, hängt zum einen davon ab, ob die versprochenen zusätzlichen finanziellen Hilfen vom Bund schnell genug bei den Händlern ankommen. Zum anderen bleibt abzuwarten, wie die Kunden einkaufen werden, sobald sie wieder in die Geschäfte dürfen. „Ich glaube nicht, dass der Nachholeffekt beim Einkaufen groß genug sein wird, um die Händler nennenswert zu entlasten. Der Shoppinglust werden die coronabedingten Beschränkungen wie Maske und Abstand wohl noch eine Weile im Weg stehen“, sagt Janz.