Wenn es um die Krise der Automobilindustrie geht, wird dieser Tage viel über den Markt geredet. Er schwächelt. Die globalen Neuzulassungen liegen aktuell unter jenen des Jahres 2018. Autos, zumal aus Deutschland, sind heute nicht mehr so gefragt, heißt es daher als Begründung für die Misere.

Wer ist wirklich Schuld am Debakel?

Auch die Politik muss für den Niedergang herhalten. Der aus Klimagründen vollzogene Übergang zur Elektromobilität, das Hin und Her bei der Förderung, fehlende Anreize beim Bau von Ladesäulen und die generelle Unsicherheit, welche Antriebe in Zukunft als klimafreundlich gelten, manövrierten die Firmen ins Aus, so das Mantra in der Branche.

Ruhig ist es hingegen, wenn es um die Rolle der Unternehmen selbst, ihrer Vorstände und Aufsichtsräte geht. Seit Beginn der Dieselkrise vor genau zehn Jahren haben sie es perfekt verstanden, sich als Getriebene politischer Entscheidungen zu präsentieren und die Verantwortung für den Niedergang woanders abzuladen.

Richtig ist: Der konjunkturelle Gegenwind ist spürbar. Aber die Probleme sind lösbar. Nur leider sind die Managementetagen bei der Krisenbewältigung überfordert.

Acht verlorene Jahre bei der ZF

ZF, Deutschlands zweitgrößter Autozulieferer und ein industrieller Klotz im Süden Baden-Württembergs, von dem allein in der Region mittelbar zehntausende Arbeitsplätze abhängen, ist ein gutes Beispiel.

Das Stiftungsunternehmen blickt zurück auf fast acht verlorene Jahre, in denen Strategiewechsel, falsche Managemententscheidungen und mangelnde interne Kontrolle das Unternehmen zum Problemfall haben werden lassen. Die Abberufung des amtierenden ZF-Vorstandschefs Holger Klein und seines Kronprinzen, Nutzfahrzeugvorstand Peter Laier, am Donnerstag sind eine Folge dieser ZF-Krankheit.

Aufsichtsräte, die alles durchgewunken haben

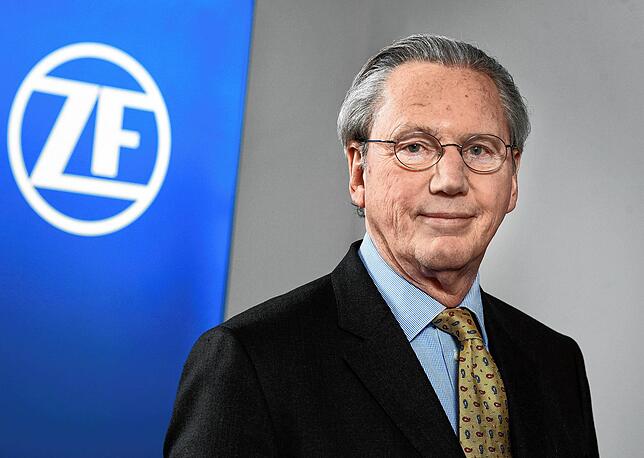

Ihren Anfang nimmt sie am Nikolaustag 2017. Damals setzte der Aufsichtsrat Firmen-Chef Stefan Sommer vor die Tür, der als Architekt einer neuen, auf Zukunftsmärkte ausgerichteten und global aufgestellten ZF gelten darf. Der, den man mitten in der Hochkonjunktur als Nachfolger holte, war der Ex-Mahle-Manager Wolf-Henning Scheider.

Er gefiel sich darin, das ganz große Rad zu drehen. ZF sollte alles und zur gleichen Zeit: Neben den besten Getrieben und E-Motoren sollte ZF Supercomputer und Chips bauen und auf Augenhöhe mit Apple, Microsoft und Nvidia mitspielen. Dafür genoss Scheider eine Beinfreiheit, die sein Vorgänger vermisst hatte – und die sich als fatal herausstellte.

Für mittlere zweistellige Milliardenbeträge wurden in der Ära Scheider Elektro-Aufträge in die Bücher geholt, die heute riesige Verluste einfahren. Und bei seinem Ausflug in die Welt autonom fahrender Shuttle-Busse verbrannte Scheider hunderte Millionen Euro. Kontrolle? Fehlanzeige! Der Aufsichtsrat winkte alles durch.

Scheiders jetzt gefeuerter Nachfolger Klein kämpfte von Anfang an mit diesem toxischen Erbe. Seine Antwort – sparen, streichen, kürzen – reichte am Ende nicht aus. Mit dem Vorhaben, das Kerngeschäft der ZF, die Antriebssparte mit ihren mehr als 30.000 Beschäftigten, auszugliedern oder sogar ganz einzustellen, überspannte er den Bogen.

Die Arbeitnehmer gingen auf die Barrikaden, und im Vorstand wurde an seinem Stuhl gesägt. Die Abberufung von ZF-Nutzfahrzeugchef Peter Laier ist in diesem Kontext zu sehen. Gestützt auf die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat habe Laier zu schnell ganz nach oben gewollt, heißt es von informierter Seite. Diesmal reagierte der Aufsichtsrat und setzte den Nutzfahrzeugchef wegen Differenzen über die „strategische Ausrichtung des Unternehmens“ gleich mit vor die Tür.

Ein Konzern zerlegt sich selbst

Kurz: In der kritischsten Phase seiner jüngeren Geschichte zeigt sich ZF als Konzern, der mehr mit sich selbst beschäftigt ist, als mit der Bewältigung seiner Probleme. Fataler könnte das Signal an den Kapitalmarkt und die Kunden in der Autoindustrie kaum sein.

Miedreich muss schnell den Kurs bestimmen

Kleins designierter Nachfolger, Mathias Miedreich, steht nun wieder einmal vor den Trümmern einer Strategie. Prioritär muss für ihn sein, ZF finanziell zu stabilisieren. Dafür muss er den Kunden höhere Preise abringen und Investitionen für Bereiche frei geben, die bei ZF noch brummen.

Er muss den Vorstand, in dem nun zwei Plätze unbesetzt sind, zu einem Organ formen, in dem Teamgeist und nicht Eigeninteresse an erster Stelle steht. Vor allem muss er aber sagen, mit welchen Produkten, Werken und Mitarbeitern ZF in die Zukunft gehen soll. Und er muss die Belegschaft mitnehmen. Für einen, der die ZF erst seit einem Dreivierteljahr von innen kennt, ist das ziemlich viel.