Angesichts eines immer drastischeren Chip-Mangels in der Automobilindustrie forciert Deutschlands drittgrößter Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen offenbar seine Bemühungen zum Aufbau neuer Lieferquellen für Elektronikbauteile. Aktuell würden bei ZF Wege geprüft, sich vom Chip-Markt unabhängiger zu machen, etwa durch Partnerschaften mit anderen Unternehmen, hieß es aus informierten Kreisen.

Der Konzern stehe in der Sache im Kontakt zu Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums. Es bestehe Interesse seitens des Unternehmens im Bereich der Mikroelektronik „etwas aufzubauen“, sagte eine mit den Vorgängen betraute Person unserer Zeitung. Dabei seien auch Standorte in Deutschland im Gespräch.

ZF kommentiert mögliche Projekte nicht

ZF selbst will sich zu dem Thema nicht äußern. Man kommentiere Spekulationen nicht, sagte ein ZF-Sprecher. Auch der Konzernbetriebsrat wollte sich gegenüber dem SÜDKURIER nicht äußern.

Der Zulieferriese vom Bodensee bekommt die seit Monaten im Halbleiter- und Elektronikmarkt schwelende Krise deutlich zu spüren. Wegen der Engpässe mussten vereinzelt Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden, etwa im Frühjahr an einem ZF-Standort in Österreich.

Ende Juli verwies der Konzern auf mögliche Belastungen in den kommenden Monaten durch die unzureichende Verfügbarkeit von Bauteilen. Anfang September sagte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider am Rande der Automobilmesse IAA, man sei „in der Belieferung von Elektronikbauteilen teilweise knapp“. Für das Unternehmen bedeute die Chipkrise seit Monaten eine „hohe logistische Anspannung“.

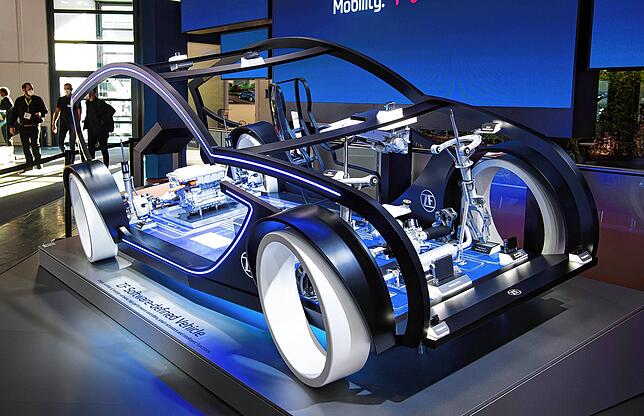

Dem Vernehmen nach steht das Thema bei ZF schon mindestens seit einem Jahr oben auf der Tagesordnung und ist auch Sache des Konzernvorstands. Bis in den Herbst 2020 habe ZF den Aufbau einer weiteren Elektronik- beziehungsweise einer Halbleiterfertigung intern durchgerechnet, heißt es aus Unternehmenskreisen. Das Szenario habe die Erweiterung des ZF-Standorts im serbischen Pancevo um rund 20.000 Quadratmeter umfasst. In Serbien fertigt ZF seit Mitte 2019 Antriebe für E-Fahrzeuge und Hybride. Die Errichtung eines neuen Halbleiter-Standortes sei damals indes nicht geplant worden. Zur Frage, wie aktuell die Pläne heute sind, äußert sich ZF nicht.

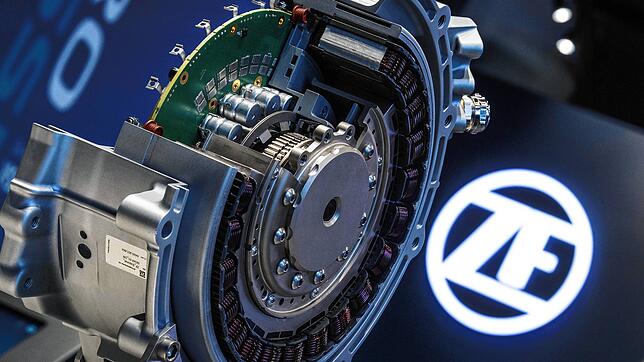

Seine Halbleiterbedarfe deckt ZF derzeit weitgehend über seine Konzern-Tochter Lemförder Electronic am Standort Espelkamp nördlich von Bielefeld. Dort arbeiten etwa 350 Mitarbeiter an Steuergeräten, Leistungselektronik und Sensoren, aber auch an Software.

Die Diskussion um eine sicherere Teile-Versorgung bei Elektronikbauteilen schwelt in der Branche seit mindestens 2018, hat aber in diesem Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen. Seit Bänder stillstehen und ganze Automobilfabriken wegen des Chip-Mangels vorübergehend geschlossen werden müssen, drängt sowohl die Bundesregierung als auch die EU auf rasche Lösungen für die Chip-Krise.

Förderung für Bosch, Zeiss und AP&S

Ende 2020 verpflichteten sich daher Deutschland und zwölf weitere EU-Mitgliedstaaten, Europas Kapazitäten bei Halbleitern massiv auszubauen. Ziel einer von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton angestoßenen Initiative ist es, den Anteil der europäischen Halbleiterproduktion am Weltmarkt bis 2030 von acht auf 20 Prozent mehr als zu verdoppeln und die Abhängigkeit von Ländern wie Taiwan oder Korea zu senken.

Durch Zuschüsse, Kredite und Staatsgarantien in Milliardenhöhe soll die Industrie dazu gebracht werden, Fertigungskapazitäten auszubauen. Dazu hat die EU schon 2018 ein sogenanntes Projekt von Gemeinsamem Europäischen Interesse – kurz IPCEI – ins Leben gerufen. Gefördert durch IPCEI flossen Milliarden Euro, etwa in den Ausbau von Dresden als nationales Chip-Produktionszentrum. Bosch, sowie die Halbleiterspezialisten Infineon und Globalfoundries haben dort Fabriken gebaut oder die Produktion ausgeweitet. In Baden-Württemberg profitierten etwa Zeiss in Oberkochen und AP&S in Donaueschingen von den EU-High-Tech-Geldern.

Nun wird ein zweiter Mikroelektronik-Fördertopf aufgelegt, der ebenso auf die Bedarfe der Automobil- und Zulieferbranche ausgerichtet ist. Laut Bundeswirtschaftsministerium sollen über das neue IPCEI-2-Programm Projekte für „Hochleistungsprozessoren und Spezialchips für KI und autonomes Fahren“ vorangetrieben werden. Knapp 2,8 Milliarden Euro an Staatgeld stehen zur Verfügung.

Seit Jahresbeginn hätten mehr als 50 Firmen Interesse bekundet, Projekte im Bereich Mikroelektronik umzusetzen, heißt es vom Bundeswirtschaftsministerium. „Das Interesse ist groß“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Wer zum Zug komme, werde in den kommenden Monaten entscheiden. Firmennamen nennt das Ministerium nicht. Beim Maschinenbauerverband VDMA, der auf Fachebene ebenfalls mit IPCEI-2 befasst ist, heißt es, eine ganze Reihe von Mitgliedsunternehmen stünden hinter dem Programm und loteten derzeit „Möglichkeiten für ein Engagement aus“. Auch ZF ist im VDMA Mitglied.

Chip-Fabrik kostet Milliarden

Wie weit das Engagement des Zulieferriesen vom Bodensee gehen könnte, ist indes unklar. Konzern-Chef Wolf-Henning Scheider hat sich in der Vergangenheit mehrfach für eine zukunftsfähige europäischen Chip- und Halbleiterbranche stark gemacht, ein finanzielles Engagement von ZF aber nie offen ins Spiel gebracht. In einem FAZ-Interview sagte er Ende August, in Europa fehlten Chip-Werke. Europa müsse mehr tun, um Zukunftstechnologien wie Halbleiter auf dem Kontinent zu halten. Solche Technologien aufzubauen, übersteige aber die Fähigkeiten eines einzelnen Unternehmens, so der ZF-Chef damals.

Tatsächlich wäre der Aufbau einer eigenen Chip-Fabrik für mehrere Milliarden Euro ein Projekt, das für den hoch verschuldeten Konzern erhebliche Risiken bergen würde – immerhin würde das Geld für die Transformation hin zu Software und E-Antrieben fehlen. Aus ähnlichen Gründen hatte ZF den Einstieg in eine Batteriezell-Fertigung vor einigen Jahren bereits klar ausgeschlossen.

Kooperationen lägen indes näher. Seit knapp zwei Jahren unterhält ZF beispielsweise eine strategische Partnerschaft mit dem US-Halbleiterspezialisten Cree, dessen Siliziumkarbid-Technologie in Wechselrichtern für E-Fahrzeuge zum Einsatz kommt. „Das wäre ein möglicher Partner“, heißt es im Umfeld des Konzerns. Auch hierzu schweigt ZF.