Schon am späten Vormittag füllt sich das Gasthaus „Eintracht“, das direkt an der Hauptstraße von Felben-Wellhausen liegt. Das Dorf durchquert man, um ins nahe Frauenfeld zu kommen. Aber die „Eintracht“ ist für manchen mehr als Durchgang, es ist eine spezielle Marke – mit Stallgeruch. Seine Kunden steuern das Wirtshaus gezielt an. Autos aus dem Thurgau, Zürich oder dem nahen Konstanz parken, ihre Chauffeure kaufen in der Metzgerei Michel gerne ein Entrecote oder ein Paar Cervelat ein – denn die Ware stammt vom Pferd. Oder sie bestellen in der „Eintracht“ ein Pferdesteak auf Heißem Stein.

Pferdemetzgereien sind in der Schweiz keine Seltenheit. Simon Michel, der die Metzg – wie man in der Schweiz sagt – und das Wirtshaus mit seinem Bruder betreibt, zählt die nächsten Betriebe in der Nähe auf. „In der Schweiz essen wir viel Pferdefleisch“, berichtet er. Das sei kein Tabu wie in Deutschland, wo das Verzehren dieser geliebten Tiere in jenen Schichten indiskutabel ist, in denen man gerne Sushi bestellt.

Schwerer Abschied vor dem Bolzenschuss

In der Schweiz denken die meisten der vielen Reiterinnen pragmatisch. Sie karren ihr altes Tier selbst zum kleinen Schlachthof, den Familie Michel betreibt. Der 44-Jährige hat schon schwere Abschiede erlebt. Das Pferd war doch ein Gefährte. Die meisten Eigentümer übergeben ihm dann doch die Zügel. Später tötet er das Tier mit dem Bolzenschussapparat. Im Schnitt ist das ein Pferde pro Woche. „Damit sind wir ein kleiner Betrieb“, sagt Michel.

Mit der eigenen Schlachtung und aus Schweizer Beständen kann er die Nachfrage nicht decken. „Im Verkauf benötige ich 300 Kilogramm Filet wöchentlich“, sagt der Geschäftsmann. Das gibt der Pferdebestand im Land (geschätzt etwa 100.000 Tiere) nicht her. Denn seit zehn Jahren blockiert ein Gesetz den Nachschub: Es unterscheidet zwischen Heimtieren und Nutztieren. Ein Besitzer muss sich früh festlegen. Entscheidet er sich für die Haltung als Heimtier, dann darf das Tier später nicht geschlachtet werden. Der Klepper erhält das Gnadenbrot, keinen Schuss. Das ist für den Tierfreund gut, für den Fleischkenner schlecht.

Ohne Fleisch aus Südamerika ginge es nicht

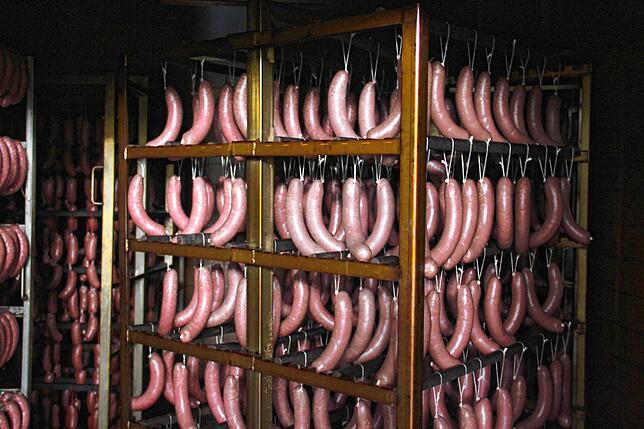

Diese beliebte Nische ist also kein Selbstläufer. Der Markt ist zwar da, aber er kann nur stotternd beliefert werden. Was die Brüder Michel nicht selbst zerteilen und räuchern, das kaufen sie zu. Der 44-Jährige erzählt von großen Schlachthöfen in Belgien, bei denen sie Ware zukaufen. Im Kühlhaus in Velben lagern auch Pakete mit Pferdefleisch aus Uruguay und Argentinien – klassischen Zuchtländern mit riesigen Herden. 80 Prozent seines Entrecote ist importiert, sagt der Wirt. Anders kann er die Kunden nicht bedienen.

Nicht nur die „Eintracht“ ist an diesem Tag gut besucht; auch im Verkauf dahinter bimmelt laufend die Türglocke. „Das Filet ist das zarteste“, sagt Simon Michel. Daneben liegen marinierte Entrecotes. „Pferdefleisch ist nicht nur magerer. Es ist auch billiger wie ein vergleichbares Stück Rind“, sagt er.

Sie verkaufen auch auf Märkten

Der stattliche Mann macht seinen Beruf mit Leidenschaft. Die „Eintracht“ mit ihren grünen Fensterläden steht schon seit bald 120 Jahren an der Hauptstraße. Seine Familie sitzt seit 1976 auf dem Wirtshaus mit eigener Schlachtung. Das sorgt auch in der Schweiz für Vertrauen: Ein Wirt mit hausgemachter Ware hat vorneweg einen Bonus.

„Mein Vater arbeitete noch 90 Stunden in der Woche“, das bewundert er bis heute. Er und sein Bruder seien auch Schaffer, aber man muss das verdiente Geld auch mal ausgeben. In der Garage steht eine blinkende Harley Davidson. Gleich daneben die drei Verkaufswagen, mit denen die Michels auf Märkte bis nach Oerlikon ziehen und das dunkle Fleisch anbieten. Zwischen Harley und Rumpsteak, das ist ihre Welt.

Die besten Kunden sind Hunde

Am wenigsten moralische Bedenken dürften die Hunde haben. Ziemlich alles, was Menschen nicht verzehren mögen, wird von Hunden mit Hingabe benagt. Dafür wurde im Verkaufsladen ein eigenes Regal eingerichtet. Schlund, Luftröhre oder Znüniwürstli – alles da, was ein geliebter Kläffer begehrt. „Das ist der Renner“, berichtet Simon Michel. Das Regal mit der getrockneten und eingeschweißten Nahrung kann er bald täglich auffüllen.

Verkäuferin Carole Häusermann weiß, warum: Manche Hunde seien allergisch auf bestimmtes Fleisch, aber das vom Pferd vertragen sie. Also bekommt der Hund einen Pack Knorpel vom Gaul oder einen gut abgehangenen Luftröhrenschnitt.

Da bleibt nur eine Frage offen: Wie erklärt sich der tiefe kulturelle Unterschied? Warum essen viele Eidgenossen das Schnitzel vom Ross, was die meisten Deutschen mit großer Geste ablehnen? Simon Michel kennt die Antwort nicht, er ist mit Pferdesalami aufgewachsen. Er gibt aber zu bedenken: „Wenn das Tier nicht verwertet wird, dann wird es verbrannt. Soll das vielleicht besser sein?“