Noch heute beschleicht manche Eltern ein leichtes Unbehagen, wenn sie ihrem Nachwuchs die Märchen der Gebrüder Grimm vorlesen. Hänsel und Gretel, die von ihren Eltern im Wald ausgesetzt werden, Wölfe, die nicht nur kleine Ziegen, sondern ganze Menschen vertilgen, dazu ein Sammelsurium an bösartigen Stiefmüttern und anderen finsteren Zeitgenossen: Das sind wahrlich Stoffe, die zartbesaiteten Gemütern zu schaffen machen können. Vor gut vierzig Jahren hat Bruno Bettelheim diese Sorgen mit dem Buch „Kinder brauchen Märchen“ (1976) zerstreut. Es wird kein Zufall sein, dass der Wissenschaftsjournalist Hubert Filser für sein Buch über die Welt der Sagen und Ungeheuer einen ganz ähnlichen Titel gewählt hat: „Menschen brauchen Monster“ ist eine kenntnisreiche Auseinandersetzung mit der Frage, warum sich die Menschen seit der frühen Steinzeit Wesen ausdenken, die gleichermaßen beängstigend wie faszinierend sind.

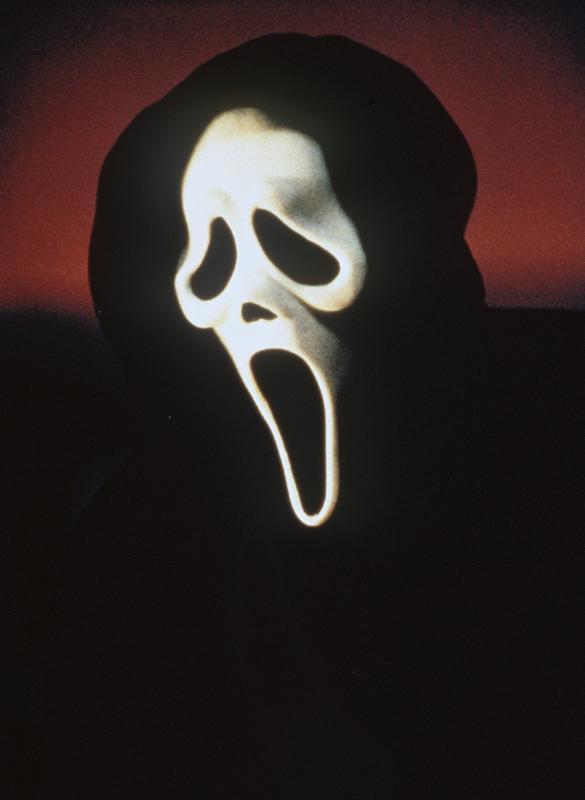

Neben den klassischen Götter- und Heldensagen bieten vor allem Literatur und Kino eine Vielzahl an Bestien und Ungetümen, die der Autor in verschiedene Bereiche aufteilt: Monster aus der Natur stünden für mögliche Gefahren in unbekannten Gebieten (King Kong) oder aus dem All (Alien) sowie für Kräfte, die der Mensch entfesselt hat (Godzilla als Menetekel der Atomenergie). Erschaffene Monster (Frankensteins Kreatur, der Golem, Terminator) seien eine Warnung davor, die Grenzen der Wissenschaft zu überschreiten. Innere Monster (der prototypische Mr. Hyde, aber auch die Teenagermörder aus Filmreihen wie „Halloween“, „Nightmare on Elm Street“ oder „Scream“) repräsentierten die dunkle Seite des Menschen.

Während man die Geschöpfe aus dem Reich der Untoten (Dracula, Nosferatu) vielleicht als Schatten der Vergangenheit bezeichnen könnte, betrachtet Filser die Zombie-Filme von George A. Romero („Die Nacht der lebenden Toten“, 1968, „Zombie“, 1978) als Reaktion auf die Folgen der Umweltzerstörung. Alle diese Wesen böten die Möglichkeit, sich mit den jeweiligen Ängsten auseinanderzusetzen.

Die Thesen klingen sehr plausibel. Aber halten sie auch einer eingehenden Betrachtung stand? Durchaus, findet der Augsburger Erziehungswissenschaftler Ben Bachmair, und das heute womöglich noch mehr als früher: „Der Mensch braucht Sinnstrukturen, die der Alltag allein nicht liefert.“ Mythen hätten den Menschen schon immer geholfen, „den Sinn ihres Handelns auf einem einfachen Niveau herzustellen. Sie erinnern uns daran, dass es nicht nur ein Diesseits, sondern auch ein Jenseits gibt.“ Die alten Griechen hätten zu diesem Zweck die Welt der Götter oder die Unterwelt des Todes und der Dämonen herangezogen. In unserer heutigen säkularen Alltagswelt hätten die Medien diese Rolle übernommen. „Der Mensch lebt ständig mit der Angst, sein Alltag könne in Gefahr geraten: Der Boden bricht weg, und wir purzeln geradewegs in die Hölle. Berichte über Katastrophen und Tragödien sorgen dafür, dass wir diese Angst nie verlieren, weil sie uns daran erinnern, dass unsere Sicherheit trügerisch ist. Fiktionale Geschichten erfüllen einen ähnlichen Zweck. Unsere Welt ist durchtechnologisiert, aber wir ahnen: Es gibt noch eine zweite Ebene; und dieser Ebene geben Romane, Filme oder Video- und Computerspiele ein Monstergesicht. Viele Menschen empfinden die Basis ihres Lebens als unsicher, es brechen Löcher auf, und aus diesen Löchern glotzen merkwürdige Monster heraus.“

Der Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger (Marburg) hält nicht nur Filsers Theorie, sondern auch seine Einteilung der Monsterwelt für äußerst einleuchtend, wie er am Beispiel von Mary Shelleys vor exakt 200 Jahren veröffentlichtem Roman „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ erläutert: „Kernmotiv ist die tief verwurzelte Angst des Menschen in der Frühzeit der Industrialisierung vor den neuen technologischen Möglichkeiten. Frankensteins aus Leichenteilen zusammengesetztes und mit Hilfe von Elektrizität zum Leben erwecktes Monster ist der Versuch, einer diffusen Angst ein Gesicht zu geben und sie auf diese Weise beherrschbar zu machen.“ Das gelte im Grunde für alle klassischen Monster, „bei denen leicht erkennbar ist, welche Ängste sie symbolisieren und somit rationalisieren.“ Hallenberger geht davon aus, dass der Bedarf an Ungeheuern aller Art heute eher noch größer sei als früher: „Die meisten Menschen haben die Welt schon immer als unübersichtlich wahrgenommen, aber heutzutage wird Gesellschaft zunehmend komplexer; somit wächst auch das Verunsicherungspotenzial.“

Der Diplom-Psychologe und Autor Gerhard Bliersbach interessiert sich vor allem für die Rolle, die die filmischen Monster im Zusammenhang mit tief verwurzelten Ängsten spielen: „Monster sind Symbolisierungen unserer archaischen Ängste, die schwer zu greifen sind. Furcht bezieht sich auf Gefahren, die wir kennen. Ängste dagegen basieren auf ganz frühen Erfahrungen. Ein Säugling zum Beispiel wird von Existenzangst befallen, wenn seine Bedürfnisse nicht in gewohnter Weise gestillt werden. Diese Ängste stecken uns auch später noch in den Knochen und können jederzeit wieder zum Leben erwachen.

Deshalb schauen wir mit wohligem Gruseln zu, wenn wir uns in der Sicherheit eines Kinosaals oder des heimischen Wohnzimmers befinden und sich jemand anders mit solchen Ängsten rumplagen muss.“ Das Gesamtwerk Alfred Hitchcocks lebe geradezu davon, „dass sich im Alltag Abgründe auftun, die am Ende aber doch noch irgendwie überbrückt werden.“ Der moderne Mensch habe „ein tiefes Bedürfnis, sich seiner Existenz, seiner inneren Ordnung und der Sicherheit seines Gefüges zu versichern. Wir müssen uns andauernd überzeugen, dass das Eis, auf dem wir stehen, auch massiv genug ist, um uns zu tragen.“

Erwachsene Menschen scheinen die Monster also in der Tat ebenso sehr zu brauchen wie Kinder die Märchen. Aber brauchen auch Kinder Monster? Nach Ansicht von Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI, München), bieten Monster den Kindern die Möglichkeit, sich mit jenen Anteilen ihrer Persönlichkeit auseinanderzusetzen, die gesellschaftlich nicht erwünscht seien: „Wir wünschen uns Kinder, die freundlich, gut gelaunt, sozial, höflich und nicht zu wild sind. Wenn sie sich anerkannt und geliebt fühlen, versuchen die Kinder, diesen Ansprüchen weitestgehend zu genügen. Figuren, die wild, rau und unzivilisiert sind, helfen ihnen, zumindest in ihrer Fantasie auch die anderen Teile ihres Selbst zuzulassen.“

In diesem Sinne erwiesen sich Monster also als hilfreich, zumal auch die spielerische Verkörperung eines solchen unbändigen Wesens ausgesprochen lustvoll sein könne. Entscheidend sei allerdings, „dass diese Monster aktiv genutzt werden und beherrschbar sind.“ Das Gegenteil seien Ungeheuer, „die die Kinder in Angstzustände versetzen oder sie in ihrer Entwicklung und Bewegungsfreiheit begrenzen. Der Gedanke an ein Monster unter dem Bett kann körperliche Angstzustände hervorrufen.“ Solchen Ungeheuern ist sie auch schon bei Erwachsenen begegnet, die düstere Erinnerungen an kindliche Medienerlebnisse mit sich herumtragen und sich deshalb zum Beispiel jedes Mal überwinden müssen, in einem dunklen Gewässer zu schwimmen; im See könnte ja aller Logik zum Trotz ein weißer Hai lauern. Das, sagt Götz, seien Monster, „die kein Mensch braucht und über die die Erwachsenen auch nur sehr ungern sprechen.“

Literaturtipp: Hubert Filser: „Menschen brauchen Monster“. Piper-Verlag, München. 288 Seiten, 20 Euro.

Schon gewusst?

Als der erste Godzilla-Film 1954 gedreht wurde, steckt man noch einen Menschen in ein Godzilla-Kostüm. Dieser Anzug wog über 90 Kilogramm. Es war sehr warm und stickig darin, sodass Darsteller Haruo Nakajima mehrmals ohnmächtig wurde. Während der Dreharbeiten verlor Nakajima über neun Kilogramm an Gewicht. Um die Bewegungen des Monsters möglichst realistisch darzustellen, studierte Nakajima im Tokioter Zoo die Bewegungen von Bären, insbesondere das abrupte Aufrichten zu voller Größe und das Stapfen mit den Pfoten. (sk)