„Facebook benutze ich eigentlich gar nicht mehr – der Content ist für Jugendliche einfach unrelevant“, sagt Robert Campe, 16 Jahre alt. Robert netzwerkt im Dreisprung: „Instagram, WhatsApp und Snapchat.“ Sagt er und wirft sich lang aufs Sofa, zwei Daumen auf der Tastatur seines Mini-Tablets. Der Gymnasiast schreibt für Follower oder die Mitglieder seiner Gruppe. Wer das Ende der Schreibkultur in deutschen Kinderzimmern verkündet, liegt falsch. Geschrieben wird ohne Ende. Oft bis tief in die Nacht.

Telefonieren ist out – Texten in. Zumindest bei der Gruppe der unter 17-Jährigen, weiß Digital-Experte Gerald Lembke. „Alle Studien zeigen, dass das Telefon kaum noch genutzt wird“, sagt der Professor für Digitale Medien, der an der Universität Mannheim lehrt. „Über alle Altersgruppen hinweg wird im Schnitt gerade mal acht Minuten täglich telefoniert – bei der Gruppe der bis zu 17 Jahre alten Nutzer ist die Zeit aber kaum noch erfassbar.“ Viele von ihnen kommunizieren heute nur noch per Text- oder Sprachnachricht.

Das stürzt viele Eltern in Zweifel. Reden die Jugendlichen nicht mehr richtig miteinander? Schwindet der menschliche Kontakt? Wird die Jugend beziehungsunfähig? Gibt es nur noch virtuelle Freunde und keine Menschen aus Fleisch und Blut mehr? Tauchen die Kinder in eine Parallelwelt ab, auf die man als Vater oder Mutter keinen Einfluss mehr hat? Diese und andere Fragen werden in den Familien diskutiert. Sie sorgen für Skepsis oder gar Streit.

„What’s App, Mama?“ – ein Buch, das Eltern aufklären soll

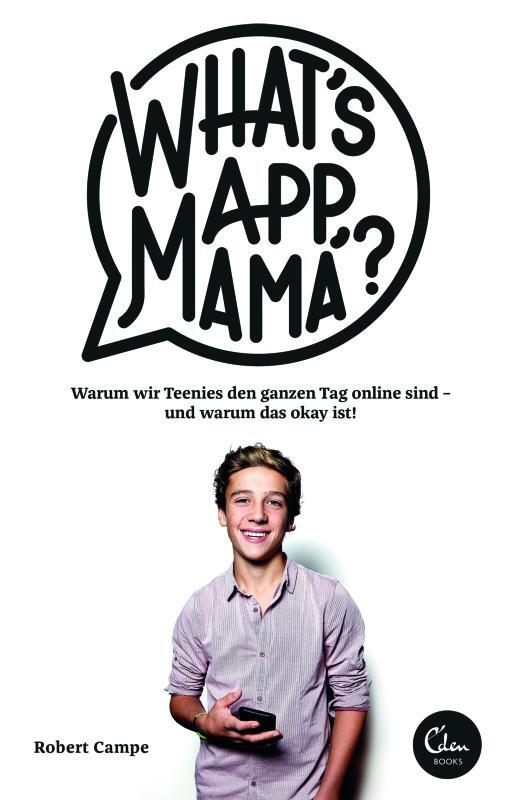

Robert Campe will Eltern die Angst nehmen und hat ein Buch geschrieben. Es heißt sinnig „What’s App, Mama?“ Darin erklärt er den (erwachsenen) Lesern, warum Teenager heute vom Aufstehen bis zum Einschlafen online sind – „und warum das okay ist“, wie er im Untertitel zu seinem Buch schreibt. Zu Campes Botschaft gehört: Die Schule versagt bei der Vorbereitung auf die digitale Lebenswelt. In Klassenräumen stehen maximal veraltete Desktop-PC, Tablets gibt es so gut wie nicht – dafür aber Smartphone-Verbote (an die sich kein Mensch hält). Lehrer haben vom mobilen Surfen keine Ahnung, wissen nicht, wie man YouTube-Videos erstellt, geschweige denn hochlädt (was heute schon Neunjährige können) und sind digital oft leider Analphabeten, die gerade mal eine E-Mail versenden können. Wie man YouTube nutzen kann, um sich etwa auf eine Physik-Arbeit vorzubereiten, müssen sich die Kids selbst beibringen. Campe spricht offen an, was das angeblich so böse Internet den Kindern bringt beim Lernen mit Zahlen und Fakten.

Der Titel: What’s App, Mama? Warum wir Teenies den ganzen Tag online sind – und warum das okay ist!

Verlag Eden Books, Hamburg 2017, 222 Seiten (broschiert), 14,95 Euro

In seinem Buch beschreibt der Jungautor das Lebensgefühl der Smartphone-Teenager. Die flotten aber kenntnisreichen Texte sind authentisch, weil die Inhalte auf Selbsterfahrung beruhen. Eine von Campes Erkenntnissen: Gefühle werden kaum noch per Stimme, sondern non-verbal ausgedrückt. „Dafür gibt es ja Emojis“, sagt er mit Hinweis auf die kleinen Symbolbilder, die Freude, Wut, Verärgerung oder Überraschung ausdrücken sollen. Und für die Mimik gibt es Selfie-Videos, die der Absender von sich macht.

Aktuell nutzen laut Branchenverband Bitkom 54 Millionen Deutsche ab 14 Jahren ein internetfähiges Mobiltelefon. Damit hat sich der Nutzeranteil seit 2012 mehr als verdoppelt. Innerhalb eines Jahrzehnts ist das internetfähige Mobiltelefon vom Nischenprodukt zum unverzichtbaren Begleiter im Alltag fast aller Menschen geworden.

Droht eine Einbahnstraßen-Kommunikation?

Digital-Experte Lembke sieht die Entwicklung durchaus kritisch: „Das Digitale verdrängt das Soziale – und schwächt die Persönlichkeit der Jugendlichen.“ Auf der sozialen Ebene sieht er kaum noch Austausch, sondern eine Art Einbahnstraßen-Kommunikation. „Ich-Botschaften“ stünden anstelle von Inhalt und Dialog im Vordergrund. „Es findet kein Austausch der Argumente mehr statt und öffnet zudem Tür und Tor für Missverständnisse und Missbrauch aller Art.“

Christoph Erdmann sieht das ähnlich. Er ist der Mann, der das Kanzlerinnen-Handy abhörsicher macht. Der 43-Jährige ist Geschäftsführer einer Firma, die sich mit viel Aufwand auf verschlüsselte Telefonate spezialisiert hat. Doch ausgerechnet im eigenen familiären Umfeld hisst der Experte für Datensicherheit mitunter die weiße Flagge. Denn seine Tochter gibt wie viele andere ihrer Generation auch per Smartphone bereitwillig Teile des Privaten preis. „Diese Generation reflektiert die Schutzbedürftigkeit der Privatsphäre nicht mehr, weil sie mit der Droge der permanten Vernetzung überrannt wird“, sagt der Verschlüsselungs-Experte.

So wie er äußerten sich auch andere Fachleute auf der jüngsten IT-Messe Cebit skeptisch zur „Unbedarftheit“ von Jugendlichen. Deren Kommunikationsgewohnheiten würden „Gucklöcher in ihre persönliche Welt reißen“, sagt Erdmann. So machten sie sich angreifbar für alle Arten von Mobbing, genauer: Cybermobbing.

Es ist aber nicht so, dass die Teens dafür selbst keine Antenne hätten. Robert Campe rät mit Blick auf allzu freizügige Preisgabe von Daten oder Bildern: „Man sollte sich grundsätzlich schon überlegen, ob man das in ein, zwei Jahren auch noch cool findet.“ Wie also sollten Eltern mit derlei Risiken umgehen? Experten wie Lembke empfehlen Kommunikation mit dem Nachwuchs, ganz ohne Smartphone. Denn der ist oft auf der Suche nach Aufmerksamkeit, die er in Chat-Gruppen kaum geboten bekommt – eine Chance für Eltern, das Bewusstsein der Jugendlichen für die Problematik zu schärfen.

Robert Campe: What's app, Mama? (Eden Books - ET März 2017) from Eden Books on Vimeo.

Angst der Eltern entsteht aus Unwissenheit

Campe, dem die Idee zum Buch wegen der von ihm als irritierend-naiv empfundenen Erwachsenen-Fragen bei einem Medien-Praktikum kam, sieht es ähnlich. „Es wäre hilfreich, wenn die Eltern ungefähr wüssten, was ihre Kinder da machen, denn aus der Ungewissheit entsteht oft Angst bei den Eltern.“ Er hält aber auch „ein ernstes Wörtchen“ der Eltern zu den Risiken der schönen neuen Digitalwelt nicht für verkehrt.

Digital-Experte Lembke hat sogar schon Ansätze einer Gegenbewegung ausgemacht. „Die Jugendlichen fühlen sich spätestens nach der 3000. WhatsApp-Nachricht irgendwann auch mal gesättigt“, meint er. „Viele schalten daher ganz bewusst auch einfach mal ihr Smartphone ab.“ Robert Campes Mutter Sabine hält es hingegen für wenig sinnvoll, wenn Eltern sich gegen die neue Kommunikationskultur ihrer Kinder stemmen. Man solle sie „tolerieren und auch annehmen“. Sie habe Vertrauen zu ihrem Sohn, der auch noch anderes unternehme als nur online zu sein. Robert ist auch gerne sportlich dabei: Beim Feldhockey.

Wie Teenager ihr Smartphone nutzen

- Telefon out: Noch vor zehn Jahren haben Jugendliche mit ihren Freunden telefoniert. Heute ist die Zeit, die Teenager am Hörer hängen, kaum noch messbar. Insgesamt telefonieren die Deutschen im Schnitt nur noch acht Minuten täglich. Bei der Gruppe der bis zu 17-Jährigen ist die Zahl kaum erfassbar.

- Textnachrichten in: Vor allem die Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist, drückt sich anders aus als frühere Jugendliche. Das Smartphone haben sie fast immer dabei, sind ständig erreichbar. Teenager versenden Sprach- und Textnachrichten, schicken Selfies oder Emojis – kleine Symbolbilder, die Emotionen ausdrücken. Was fehlt, ist die direkte Rede-Kommunikation.

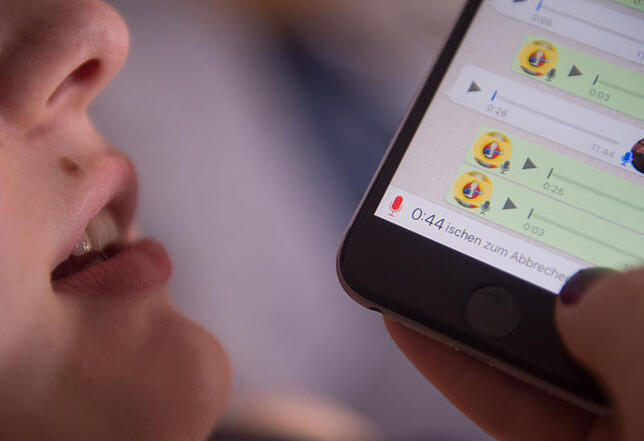

- Rückkehr der Sprache: Dass nur noch getippt wird, stimmt nicht ganz. Denn WhatsApp zum Beispiel ermöglicht auch kurze Sprachnachrichten. Dazu muss man für die Aufnahme nur auf das Mikrofon-Symbol drücken. So entsteht eine Art Einbahn-Sprache, die vom anderen (meist) wiederum eine Antwort erwartet.

- Kleine Textprobe von Autor Robert Campe für besorgte Eltern über das illegale Streamen von Filmen: Das sei zwar "nicht völlig unproblemtisch, die Rechtslage (ist) aber so schwammig, dass man eigentlich nichts befürchten muss, solange man den Film oder die Serie nicht auf seinen eigenen Computer runterlädt. Und das passiert beim Streamen ja glücklicherweise nicht. Und ich kenne wirklich niemanden, der so blöd ist, sich illegale Sachen wirklich downzuloaden. Also einmal tief durchatmen, liebe Eltern, das ist schon alles okay!" (mic/dpa)