Herr Rahmstorf, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie im Juli die Bilder aus dem von der Überschwemmung heimgesuchten Ahrtal und dem Erftkreis gesehen haben?

Ich war schockiert, so wie wohl die meisten, zumal ich Freunde in Erftstadt habe. Seit 30 Jahren sagen die Klimaforscher vorher, dass die extremen Niederschläge zunehmen, je wärmer das Klima wird. Aber im Einzelfall rechnet man eben nicht damit, dass ein Unglück von diesem Ausmaß mit so vielen Todesopfern im eigenen Land passiert.

Es gibt Leute, die meinen, Deutschland komme mit Badesee-Sommern und regnerischen Wintern um den Klimawandel glimpflich herum. Vor dem Hintergrund der Ahrtal-Ereignisse ein Trugschluss?

Ja, das ist sicher ein Trugschluss. Das hat man ja nicht erst seit dieser jüngsten Katastrophe gesehen, denn die Entwicklung hat sich schon seit Jahrzehnten abgezeichnet. 2002 setzte die Elbe-Flut die Dresdner Altstadt unter Wasser, davor lag das Oder-Hochwasser 1997, und 2013 brachte die Donau Passau die zweitschlimmste Flutkatastrophe in der Geschichte der Stadt. Während des Jahrhundertsommers 2003 bin ich zwar auch am Badesee gewesen, aber man darf nicht vergessen: Die Hitze hat europaweit 70.000 Tote gefordert. In Frankreich, wo der Schwerpunkt lag, war der Spitzenwert bei der Sterblichkeit der höchste der vergangenen 50 Jahre – deutlich höher als der Corona-Peak.

Dennoch gibt es Menschen, die sich der wissenschaftlichen Erkenntnis widersetzen und den menschengemachten Klimawandel leugnen...

Letztlich geht es darum, dem gesammelten Expertenwissen – es sind ja weltweit zehntausende Wissenschaftler, die sich mit dem Klimawandel befassen – ein gewisses Vertrauen entgegenzubringen. Das allerdings wird konterkariert, weil Interessen- und Lobbygruppen Millionenbeträge dafür ausgeben, die Menschen zu verwirren und Aufklärung zu verhindern.

Sie denken an US-Öl- und Gaskonzerne, die ihre Felle davonschwimmen sehen?

Ja, es laufen in den USA Gerichtsverfahren gegen einige dieser Firmen, und kürzlich mussten sechs der Konzernchefs sich einer Anhörung im US-Kongress zum Vorwurf der „Verbreitung von Klima-Desinformation“ stellen. Es geht um die Frage, ob sie die Öffentlichkeit absichtlich hinters Licht geführt haben, denn sie wussten seit den 1970ern Bescheid über die Klimafolgen.

Das Ziel, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts nicht auf mehr als 1,5 Grad steigen zu lassen, stand beim Gipfel im Glasgow im Zentrum. Man könnte meinen, wenn dieses Ziel erreicht wird, werde alles nicht so schlimm. Ein Klimawandel „light“ quasi . . .

Zunächst meinen die 1,5 Grad die globale Durchschnittstemperatur. Die Landtemperaturen erhöhen sich aber viel mehr als das globale Mittel, denn Ozeane, die 70 Prozent des Globus bedecken, erwärmen sich weniger. In Deutschland haben wir bereits mehr als zwei Grad Erwärmung hinter uns, es würde schon bei 1,5 Grad globaler Erwärmung auf rund drei Grad bei uns hinauslaufen. Eine solche Erwärmung hätte starke Auswirkungen auf die Biosphäre. Was wir bereits jetzt merken, ist die deutliche Zunahme der Wetterextreme, wofür es in den letzten Jahren unzählige Beispiele gab, etwa 2016 die Sturzflut im baden-württembergischen Braunsbach.

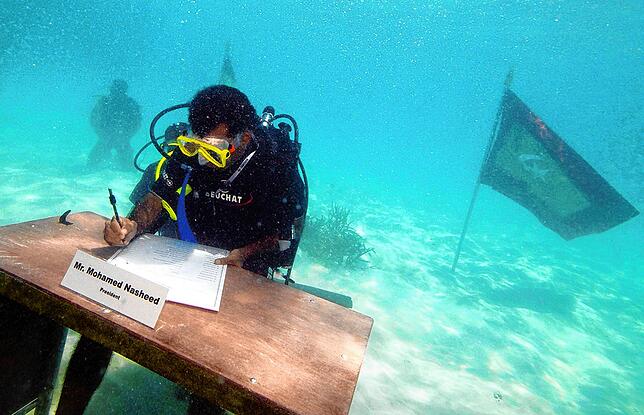

Die Meeresspiegel sind bereits 20 Zentimeter gestiegen und steigen immer schneller. Welches Szenario droht uns, wenn der Trend nicht gebrochen wird?

Es gibt genug Eis auf der Erde um den Meeresspiegel um 65 Meter zu heben. Schon ein Anstieg um nur einen Meter bedeutet eine Katastrophe. Die dicht besiedelten Küstenregionen der Erde mit ihren Millionenstädten wären massiv betroffen. Nach dem Ende der letzten Eiszeit stieg der Meeresspiegel bei einer Erwärmung von fünf Grad ins Holozän sogar um 120 Meter an.

Wo kommt so viel Wasser her?

Es ist an den Polen im Eis gebunden. Die Satellitendaten zeigen uns, dass die Landeismassen sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis an Masse verlieren, wobei es am Südpol vor allem schneller ins Meer rutscht. Die Schmelze an der Oberfläche spielt dort wegen der größeren Kälte keine Rolle, anders als auf Grönland.

In der Karibik bilden sich immer energiereichere Hurrikane, die auf den Antillen oder im Süden der USA wüten. Bedroht uns diese Entwicklung in Europa auch, etwa über der Nordsee?

Für Nord- und Ostsee kann man das ausschließen. Anders ist es im Mittelmeer. Dort gibt es bereits sogenannte Medicanes (Komposit-Wort aus englisch Mediterranean hurricane, d. Red.). Und erst vor zwei Wochen hat ein Medicane auf Sizilien massive Überschwemmungen ausgelöst. Womit wir noch rechnen müssen: Im Atlantik verbreiten sich die Hurricanes weiter nach Norden als bislang. Das bedroht etwa Portugal oder die Küste von Großbritannien und Irland.

In Deutschland schalten wir Kohlekraftwerke ab und setzen uns tapfer aufs Rad. Ein paar hundert Kilometer südwestlich verdunkeln im früheren Jugoslawien Kohlemeiler aus den 60ern den Himmel. Muss der Kampf gegen die Erwärmung nicht viel europäischer geführt werden – mit viel mehr Geld der reichen für die armen Länder?

Ja. Die Europäische Union ist ein wichtiger Motor für den Klimaschutz und hat ihn auch vorangetrieben. Leider hat sich auch die deutsche Regierung in der EU lieber für die heimische Autoindustrie als für den Klimaschutz eingesetzt. Das muss sich mit der neuen Regierung ändern. Der Green Deal ist von der EU verkündet worden und muss voll umgesetzt werden. Die Klimaziele des EU-Parlaments wurden zwar abgeschwächt, aber der Green Deal ist nach wie vor ein ambitioniertes Vorhaben.

Länder wie Indien und China traten in Glasgow auf die Bremse, schieben Klimaziele um Jahrzehnte nach hinten und wollen erst mal ihre Volkswirtschaft anschieben. Frustrierend?

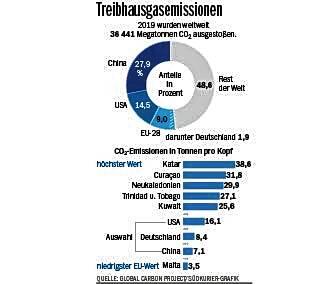

Letztlich kommt es auf die Pro-Kopf-Emissionen an, und die sind in diesen Ländern geringer als bei uns, vor allem in Indien. Es ist verständlich, dass Indien – wo viele Menschen noch in großer Armut leben – nicht so schnell bei null Emissionen ankommen kann. Aber es ist generell ein Fortschritt, dass inzwischen alle großen Wirtschaftsmächte ein Datum für netto-Nullemissionen verkündet haben. Es ist weltweit nicht mehr umstritten, dass wir aus den fossilen Energien aussteigen müssen. Das sah vor einigen Jahren noch ganz anders aus. Dennoch müssen wir das Tempo der Emissions-Reduktion deutlich erhöhen – auch in Deutschland. Sonst können wir die Ziele von Paris nicht erreichen. Die Zeit läuft uns buchstäblich davon.

Was ist das erste Zwischenziel, das schnell erreicht werden sollte?

Wir müssen bis 2030 – das ist schon in neun Jahren – die weltweiten Emissionen um die Hälfte reduzieren, um die 1,5-Grad-Grenze zu halten. Dazu kann der Einzelne zwar einiges tun, aber sein Einfluss ist begrenzt. Die Verantwortung liegt bei den Regierungen und der Wirtschaft. Umfragen zeigen, dass die Bürger viel mehr Klimaschutz mittragen würden als die Bundesregierung bisher versucht hat. Die Industrie ist auf diesen Kurs eingeschwenkt, weil ihr klar ist, dass die Kosten umso geringer sind je früher man damit beginnt. Die Politik hat die Aufgabe, den Bürgern die Klimapolitik zu erklären und zwar besser als die Corona-Maßnahmen, damit klar wird: Das hat Hand und Fuß. Dann werden sie die Veränderungen und Herausforderungen auch mittragen.

Im Konstanzer Bodensee-Forum wird Stefan Rahmstorf am Donnerstag, 18. November, einen Vortrag zum Klimawandel halten. Einlass ab 19 Uhr mit 2G-Nachweis. Da nur eine begrenzte Zahl von Plätzen vorhanden ist, kann man die Veranstaltung auch online verfolgen. Anmeldung bis Donnerstag, 16 Uhr, unter http://konstanz@vhs-landkreis-konstanz.de. Dann wird ein YouTube-Link verschickt.