Im vergangenen April gab es beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorgen lange Gesichter. Rund 200 vorwiegend aus Südbaden stammende Gefallene des Ersten Weltkriegs sollten aus dem Winterbergtunnel in der französischen Picardie geborgen werden. Der Versuch, zu dem Stollen vorzudringen, erwies sich als zu riskant und musste gestoppt werden. Lebensgefahr durch Blindgänger und explosive Munitionsreste. Dazu ständig nachrutschendes Erdreich an einem instabilen Hang. Im September will der Volksbund einen anderen Zugang in den Stollen erkunden.

Was würde die Bergungsspezialisten im Fall eines Eindringens erwarten? Begehbare Wege, die ein rasches Bergen der sterblichen Überreste der Gefallenen erleichtert hätten? Oder – eher wahrscheinlich – ein nach mehr als 100 Jahren teilweise eingestürzter Stollen, der mühsam freigelegt und neu abgestützt werden muss? Dieser Aufwand kostet Zeit, braucht viele Hände und unterstützende Logistik. Und selbst wenn Barrieren beseitigt werden, stellen sich an anderer Stelle neue Hindernisse in den Weg.

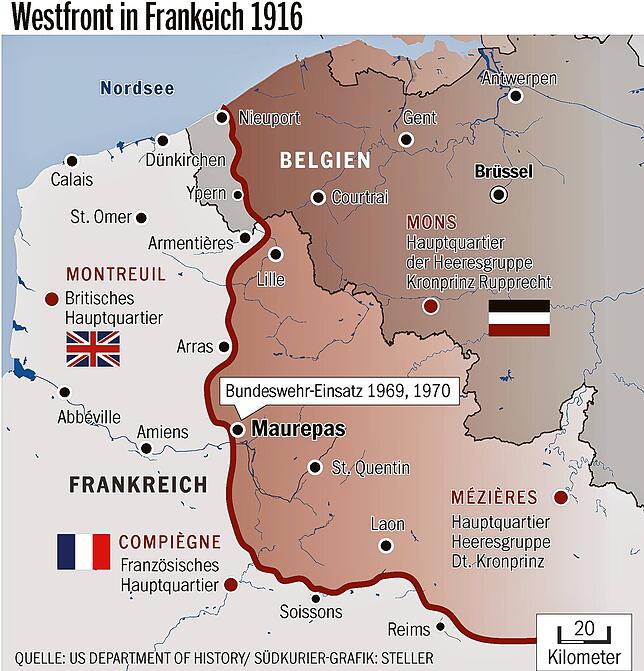

Rudolf Becker (79) sitzt am Kaffeetisch in seinem Haus im bayerischen Brannenburg am Inn. Tiefhängede Regenwolken senken sich auf Waldhänge der nahegelegenen Voralpen, ideales Wetter für einen Blick auf weit zurückliegende Erlebnisse. Sie liegen im Sommer 1969. Schauplatz ist das Dörfchen Maurepas am französischen Departement Somme. Der heutige Pensionär trug damals Uniform und stand als junger Oberleutnant mit rund 30 weiteren Gebirgspionieren der Bundeswehr auf einem der furchtbarsten Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Es war nicht der erste Kriegsgräbereinsatz dieser Einheit. Aber sicher ihr schwierigster.

Feldküche war auch dabei

„Mit ein paar Fahrzeugen und einer Feldküche haben wir uns auf den Weg gemacht“, berichtet Rudolf Becker, und seine Erzählung kommt sofort in Fahrt. „Der Auftrag war, einen verschütteten deutschen Gefechtsstand freizulegen.“ Dort wurden die Überreste von 50 Gefallenen eines bayerischen Regiments vermutet, die dort am 16. August 1916 im Trommelfeuer der feindlichen Artillerie verschüttet wurden. Der Volksbund, für dessen Mitarbeiter vor Ort die Herausforderung zu groß war, konnte auf die Bundeswehr zählen. Die schickte im Frühjahr 1969 einen kleinen Erkundungstrupp nach Frankreich.

Im Sommer folgte der Tross, jedoch mit relativ leichtem Gespann. Einen Bagger hatten die Pioniere nicht dabei, dafür aber eine Feldküche, die in einem verlassenen Gehöft installiert wurde. Für die Grabarbeit musste den Wehrpflichtigen, die sich freiwillig zum Einsatz gemeldet und sogar eigenen Urlaub drangegeben hatten, traditionelles Pionierbesteck genügen: Spaten, Schaufel und Pickel.

Becker und mit ihm der damalige Hauptmann Werner Loos wussten immerhin, wo der Eingang zum Gefechtsstand lag und konnten ihn – im Gegensatz zur kritischen Situation am Winterbergtunnel – ohne Gefährdung durch Blindgänger rasch aufgraben.

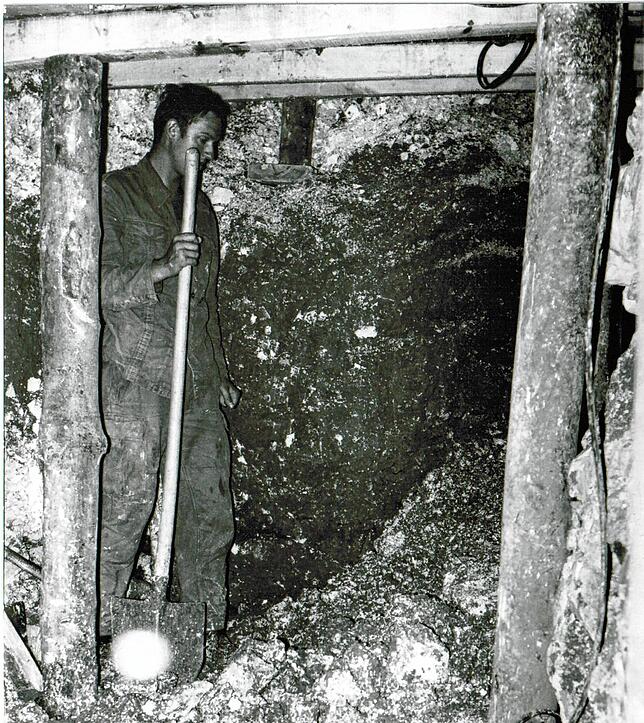

Dann begann die eigentliche Arbeit, die die Pioniere zwei Wochen beschäftigte. Der Vorstoß in die Anlage, die vom Rand eines Hohlwegs in die Tiefe führte. „Es gab keinerlei Unterlagen über den Stollen“, berichtet Rudolf Becker. Die Bauart war einfach: Im Juli 1916 hatten bayerische Pioniere den Stollen angelegt, mit dicken Baumstämmen abgestützt, dann abgedeckt und das Ganze mit Erde meterhoch aufgefüllt.

„In katastrophalem Zustand“

53 Jahre danach hatte die Zeit ihr Werk verrichtet. „Wir sahen, dass der Bau in einem katastrophalen Zustand war“, erzählt der frühere Offizier, der die Truppe 1988 als Oberstleutnant verließ. „Das morsche Gebälk war stellenweise zusammengebrochen“, berichtet Becker.

Der Bericht einer alten Chronik des Gebirgspionierbataillons 8, den der frühere Kommandeur Manfred Benkel für den SÜDKURIER kopiert hat, gibt weiteren Aufschluss: „Ständig musste auf die gute Abstützung des freigelegten Stollenteils geachtet werden, um keine Gefahr heraufzubeschwören“, heißt es. Stütz- und Deckenbalken lagen „kreuz und quer im eingesunkenen Erdreich“. Das Holz musste immer wieder „mühselig durchgesägt und mit Seilen von Hand aus dem Stollen gezogen werden“. Das Erdreich transportierten die Soldaten mit Schubkarren ab, nur etwa 20 Meter konnten sie zugänglich machen.

Die ersten Skelette

„Recht schnell“, erinnert sich Rudolf Becker, sei man dann auf die ersten Toten gestoßen. An den Skeletten hatten sich noch Uniformreste erhalten. Erkennungsmarken wurden gefunden, die für die Identifizierung wichtig sind.

So wurden 19 Gefallene geborgen, darunter auch eine Reihe Offiziere, deren Schulterstücke mit Grünspan überzogen waren. „Ganz still und nachdenklich wurden die jungen Gebirgspioniere, wenn sie im Licht der Scheinwerfer vor den sterblichen Überresten der Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg standen“, berichtet die Bataillonschronik.

In Plastikplanen verpackt

Dieses Pathos geht den beiden früheren Offizieren ab: „Wir haben die Skelette in Plastikplanen gepackt und dem Mitarbeiter des Volksbundes übergeben, der dann auch die Beerdigung auf einem Soldatenfriedhof in der Nähe organisierte“, berichtet der vom hessischen Vogelsberg stammende Wahl-Bayer Becker. Werner Loos spricht nüchtern von einem „ganz normalen Einsatz“. Insgesamt konnten die Pioniere 19 Gefallene bergen.

Maschinengewehr mit 1000 Schuss

Der Grabungstrupp fand auch Ausrüstung wie Stahlhelme, Lederzeug, Uhren und Waffen. „Ein wassergekühltes Maschinengewehr mit 1000 Schuss Munition wurde nach Brannenburg gebracht und dort ausgestellt“, erinnert sich Werner Loos, der heute im Bayerischen Wald lebt. Rudolf Becker beließ es als Hobby-Jäger bei fünf Schuss Karabinermunition und einem rostigen Bajonett, „das ich aber nicht mehr besitze“.

Erinnerungen sind nur noch im Gedächtnis. Der Weltkrieg hat ausgedient. Becker hat mit dem Kapitel Kriegsgräber und Bundeswehr seit Langem abgeschlossen. Wenn er sich heute erinnert, sieht er die Aktion Maurepas in einem kritischen Licht. Von einem „Erfolg“ will er nicht sprechen. Der Grund: Man habe den Einsatz schließlich abbrechen und eine unbekannte Anzahl Gefallener zurücklassen müssen. Von diesen wurden neun in einer weiteren Grabungsaktion der Pioniere im Sommer 1970 geborgen.

Rudolf Becker legt die Gründe für den Abbruch der Bergung dar:

„Wenn wir damals weitergemacht hätten, wäre es richtig gefährlich geworden“, ist sich Becker noch heute sicher. Um den Stollen einbruchsicher abzustützen, hätte es an bergmännischen Kenntnissen und an Baumaterial gefehlt. Das aber war nicht in Sicht.

Auf sich allein gestellt

Eine Kooperation mit den französischen Behörden oder dem Militär – wie jetzt am Winterbergtunnel – gab es nicht. „Man hat uns da einfach alleine machen lassen“, sagt Rudolf Becker heute mit einem Anflug von Resignation. Für vorgesetzte Offiziere, die nie vor Ort waren, habe sich der Frankreich-Einsatz der Gebirgspioniere wohl karrierefördernd ausgewirkt. Becker selbst geht auf Distanz und spricht heute von fragwürdiger „Ausgräberei“. Er würde die Toten im Winterbergtunnel ruhen lassen.

Immerhin zeigte sich der Volksbund voller Lob für die Pioniere, und deren Chronik vermerkt das stolz: „Die jungen Soldaten“, heißt es, unter Leitung von Hauptmann Loos und Oberleutnant Becker hätten „ganze Arbeit geleistet“.

Daneben hielt man „erstaunliche und fast unbegreifliche“ Tatsachen fest, die als Ironie der Geschichte gelten können. So stellte sich heraus, dass die Männer des Gebirgspionierbataillons 8 einen Stollen freilegten, den ihre Vorväter vom bayerischen Reservepionierbataillon 8 angelegt hatten. Die Toten indes stammten aus dem Rekrutierungsgebiet um Brannenburg, von wo mehr als 50 Jahre später die Bergungsaktion startete.