Die Beziehung zwischen Mensch und Biber gleicht in gewisser Hinsicht einer Hassliebe. Nachdem in Ostwürttemberg der letzte Biber 1846 geschossen wurde, kehrt er seit etwa 20 Jahren schrittweise zurück. Inzwischen sollen in Baden-Württemberg laut Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) wieder flächendeckend zwischen 3000 und 3500 Tiere leben. Binnen zehn Jahren hat sich der Bestand mehr als verdreifacht. Die Bürger sind über die Rückkehr der Biber geteilter Meinung. Wo er auftaucht, sorgt er für Unruhe.

Warum ist die Rückkehr des Bibers ein Gewinn? Der Biber war in Baden-Württemberg fast 130 Jahre ausgestorben, weil sein Fell, sein Fleisch und sein Drüsensekret (Bibergeil) begehrt waren. In der Fastenzeit diente das Nagetier als Fleischersatz, da es durch seinen ungewöhnlichen Ruderschwanz als fischähnliches Wassertier angesehen wurde.

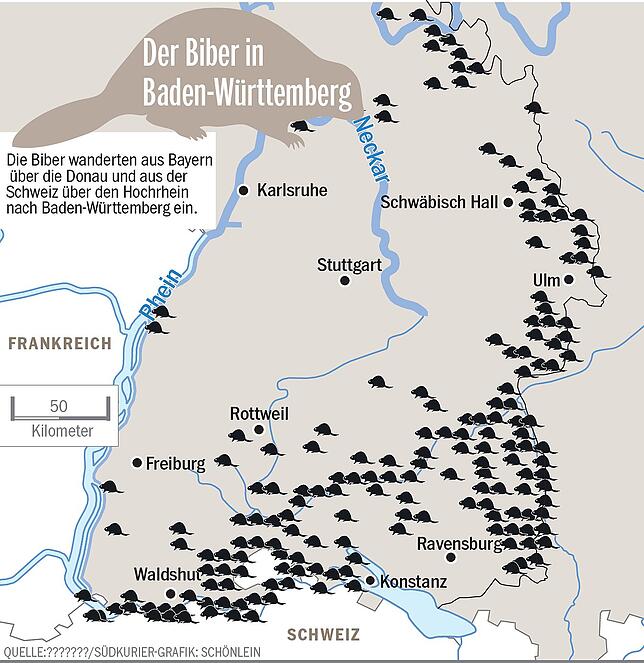

„Für unsere Wälder und Gewässer ist es ein Glücksfall, dass sich die Tiere wieder ansiedeln“, erklärt Bettina Sättele, Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums Freiburg. Der Heimkehrer breitet sich von Bayern kommend entlang der Donau zwischen Sigmaringen und Ulm aus. Der andere Teil der Zuwanderung erfolgt aus dem Schweizer Thurgau und aus dem Elsass. Von dort eroberte der Biber den Hochrhein und seine Nebenflüsse. Biber haben keine natürlichen Feinde und können sich gut vermehren. „Besonders viele gibt es beispielsweise an der Stockacher Aach, und dem Wollmatinger Ried bei Konstanz“, erklärt Sättele. Hier finden die Biber gutes Gehölz für ihren Dammbau und optimale Standortbedingungen.

Man hört, Biber vermehrten sich rasant schnell. Stimmt das? Das Gerücht hält sich, aber es stimmt so nicht. Eine exorbitante Vermehrung ist rein biologisch nicht möglich. „Biber sind ausgesprochen territorial. Hat eine Familie ein Revier besetzt, wird der Lebensraum gegen Artgenossen verteidigt“, erklärt Expertin Sättele. Eine Familie hat zwei bis drei Jungtiere. Jedoch ist die Jugendsterblichkeit unter Bibern hoch. Der Nachwuchs wird nur geduldet, bis das Weibchen erneut Nachwuchs erwartet. Dann werden die Jungtiere aus dem Bau vertrieben.

In jedem Revier lebt nur eine Biberfamilie. Dadurch kommt es zu Revierkämpfen, die durchaus tödlich enden können. Auf einem Gebiet von etwa zwei Kilometern Uferlänge werden laut BUND deshalb nie mehr Nager als ein Elternpaar, die Jungen vom Vorjahr und der aktuelle Nachwuchs leben. Das Vorkommen der Tiere auf einer bestimmten Fläche ist somit streng begrenzt.

Was leistet der Biber für die Natur? Einerseits ist er ein hervorragender Landschaftsgestalter. Mit seinen scharfen Zähnen kann ein Tier Baumstämme mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern fällen. „Pro Tag kann ein Biber bis zu 1,5 Kilo Grünnahrung zu sich nehmen“ sagt Sättele. Auf seinem Speiseplan stehen Kräuter, Sträucher und Zweige von Weichhölzern. Um das Wasser zu stauen, bauen sie Dämme und bilden Biberteiche. Auf diese Weise lassen die Heimkehrer vielfältige Lebensräume entstehen, wovon viele zum Teil seltene Tierarten profitieren. Die Nager renaturieren Bäche, Flüsse oder Weiher.

Wo richtet der Biber Schaden an? Durch die Arbeit der Biber kommt es zu Konflikten mit dem Menschen. Gefällte Bäume stauen Wasser und es werden Grundstücke, Feld- oder Wanderwege überflutet. Landwirte ärgern sich über Flurschäden. Deiche können als Anlage zu Wohnburgen genutzt werden, was den Hochwasserschutz gefährdet. Kommt es auf Landstraßen zu Kollisionen mit dem Biber, werden die Schäden nicht von der Haftpflichtversicherung übernommen, da der Nager als Haarwild angesehen wird.

Könnte eine Bejagung des Bibers Besserung bringen? Biber wurden früher in Fallen gefangen und dann getötet. Würde man sie heute wie Wild schießen, ergäben sich Probleme: „Aus Sicherheitsgründen verbieten sich Kugelschüsse auf Biber, die unmittelbar am Wasser sind, da Fehlschüsse abprallen könnten“, erklärt Bettina Sättele. Auch ein Schrotschuss ist laut BUND nicht möglich, da das Schrot im Gewässer stark abgebremst wird. Erschwerend kommt hinzu, dass der Unruhestifter nachtaktiv ist. Damit schränkt sich der Bereich, in dem ein Biber geschossen werden könnte, stark ein. Auch Jäger bekunden, die Nagetiere nicht bejagen zu wollen. Jedoch kippt durch die verursachten Schäden allmählich die Stimmung. Trotz EU-Vorschrift, die das Schießen verbietet, ist ein Abschuss der Nager möglich: „Es gibt kein grundsätzliches Tötungsverbot“, erklärt Alexander Just von der Generaldirektion Umwelt der EU- Kommission. Die europäischen Naturschutzrichtlinien lassen laut Just Spielraum. Erreiche man zum Beispiel den Grunderhaltungsbestand eines Bibers, seien Ausnahmen möglich. Bettina Sättele ist jedoch gegen die Jagd: „Der Biber hilft Gewässern zu natürlicheren Bedingungen. Die Landschaft braucht die Nager.“ Stattdessen sollte man überdenken, welche Form der Landnutzung in den entsprechenden Gebieten überhaupt sinnvoll ist.

Greift der Biber Hunde an? Angriffe sind selten, aber nicht ungewöhnlich. Zuletzt verteidigt ein Biber in der Nähe des Gottmadinger Ortsteils Randegg sein Revier. Im Juli wurde dort ein Hund schwer verletzt. „Biber beißen bei Störungen zu. Das ist ein ganz natürliches Abwehrverhalten“, erklärt Sättele. Auch Baden kann zur Gefahr werden. Am Hochrhein attackierte vor wenigen Jahren ein Biber Wassersportler. Spaziergänger sollten ihre Hunde in Ufernähe an der Leine führen.

So entsteht eine Biberburg

Biber gelten als begabte Architekten. Sie sind nie mit ihrem Bau zufrieden und werkeln ständig herum und vergrößern ihn.

- Die Lage des Baus: In Mitteleuropa bauen und wohnen Biber meist in einem Erdbau. Dieser dient als Schlafstätte, Schutz und Kinderstube. Der Nager gräbt zuerst einen aufsteigenden Gang in einen steilen und lehmigen Uferhang. Der Eingang liegt unter Wasser. Bei Gefahr kann der Biber ins Wasser fliehen. Der Gang wird deutlich über dem Wasserspiegel zu einem Kessel verbreitert, damit die Familie genügend Platz im Bau hat.

- Der Baumeister: Ist die Uferböschung kleiner als ein Meter, kann der Biber den Kessel noch im Erdreich anlegen. Zur Befestigung schleppt er Äste und Zweige heran, welche er von außen auf die dünne Decke schichtet. Zur Isolierung verwendet der Baumeister Lehm. Diese Art von Bau wird als Mittelbau bezeichnet.

- Der Holzfäller: Obwohl sie meist jüngere Bäume nutzen, werden auch größere Bäume gefällt. Der Wohnraum im Inneren hat einen Durchmesser von 120 Zentimetern und eine Höhe von 60 Zentimetern. Aus dem Mittelbau entwickelt sich mit der Zeit ein Hochbau. Der Biber gräbt immer weiter nach oben, bis der Kessel nicht mehr in der Erde, sondern in dem errichteten Haufen aus Ästen und Zweigen liegt. Dieser Bau ist dann die eigentliche Biberburg. (lsc)