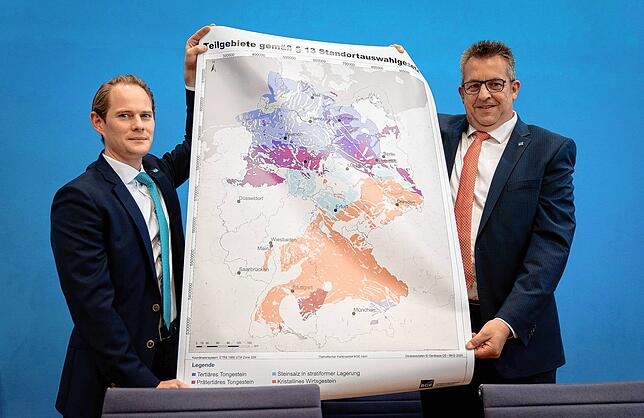

Während sich die Schweiz voraussichtlich im nächsten Jahr auf einen Standort für ein Atommülllager festlegen will, ist die Suche in Deutschland noch am Anfang. Nach wie vor sind auch weite Teile Baden-Württembergs weiterhin im Rennen. Darunter finden sich Regionen mit kristallinem Wirtsgestein, das im Schwarzwald verbreitet ist, aber auch die Opalinustonschicht im Hegau sowie im Bereich von Alb und Donau.

Die Hälfte der Republik käme als Standort infrage

Bis zum Jahr 2030 will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) einen Standort gefunden haben. Die Suche sei ergebnisoffen, heißt es dazu aus dem Bundesumweltministerium. Nach dem vorliegenden Zwischenbericht werden 46 Prozent der Fläche Deutschlands als ungeeignet eingestuft. Untersucht werden die drei Wirtsgesteine Salz, Ton und Granit.

Der Opalinuston und Granitvorkommen in der Region sind ebenso darunter wie auch Granitvorkommen in Bayern und Sachsen oder 60 der 400 Salzstöcke in Norddeutschland. Herausgefallen ist dagegen das niedersächsische Gorleben als Standort im Salzgestein, was als politische Entscheidung kritisiert wurde.

Kampf um Granit-Ausschluss

Schon jetzt zeichnet sich bei der Suche ein altes Streitmuster ab, das besagt: Nicht vor meiner Haustür! Davon haben die Bundesländer Sachsen und Bayern bereits nach Kräften Gebrauch gemacht, indem sie im Vorfeld versuchten, Granit als mögliches Wirtsgestein auszuschließen. Bislang ohne Erfolg.

Bei der ersten Prozess-begleitenden Fachkonferenz, der im April und Juni noch jeweils eine weitere folgen soll, brachten mehrere Bundesländer bereits ihre Geologischen Landesämter mit zahlreichen Einwänden in Stellung. Aus Baden-Württemberg kommen Zweifel an den Voraussetzungen eines möglichen Standorts im Tongestein.

Ist die Tonschicht zu dünn?

In einer Stellungnahme des Landesamts für Geologie und Rohstoffe (LGRB) in Freiburg warnt deren Chef, Prof. Jörg-Detlef Eckhardt vor einer „deutlichen Überschätzung der Mächtigkeit und der Obergrenze des Teilgebietskörpers“. Somit bestehen aus fachlicher Sicht Zweifel daran, dass die Tonschicht auch die vorgeschriebenen 300 Meter Tiefe und die Dicke von mindestens 100 Metern erreichen wird.

Unterschätzt wird demnach auch die Rolle künftiger Eiszeiten, die nach den Berechnungen der Forschung unabhängig vom Klimawandel auf die Erde einwirken sollen. So sei nicht auszuschließen, dass die Bodenseeregion im Zusammenhang mit der nächsten Eiszeit auch Schauplatz künftiger Vergletscherungen und damit erheblicher Erosionen werde.

Der Fachmann spricht hierbei von subglazialen Erosionen, die etwa durch Geröllbewegungen die Erdoberfläche wegschaben und von glazialer Rinnenbildung, bei der die Wassermassen sich unter Gletschern in den Boden hineinfräsen.

Eiszeiten könnten gewaltige Bewegungen verursachen

Der Chefgeologe aus Freiburg verweist auf noch laufende Untersuchungen der Nagra (Nationale Genossenschaft zur Lagerung radioaktiver Abfälle) in der Schweiz. Sein Fazit: „Die durch die Erosion erreichten Tiefen erreichen häufig über 100 Meter, im Fall des Bodensee-Beckens sogar annähernd 500 Meter.“

Nach geltenden Klimamodellen sei damit zu rechnen, „dass es in den kommenden 120.000 Jahren zwei weitere Eiszeiten geben dürfte“, schreibt Eckhardt weiter. Diese würden früheren Eiszeiten in nichts nachstehen.

Und schließlich fordert das Landesamt die BGE auf, bei einer Vertiefung der Standortfrage künftig statt Referenzdatensätzen auf die vorhandenen regionalen Daten zurückzugreifen, die zutreffender seien.

Zu den bei der Video-Fachtagung zugeschalteten Experten gehört auch Thomas Weber, Sprecher des Vereins Klar e.V. in Singen, der sich seit 2003 in der Endlagersuche für Atommüll engagiert. Gegenüber dem SÜDKURIER äußerte er seine Sorge, dass aus der Region nicht genügend Unterstützung bei der Begleitung der Standortsuche kommen könnte. Die Bürger und Verbände anderer Regionen in Deutschland gingen das brisante Thema sehr viel beherzter an.

Andere Regionen sind weiter

„Die Fachtagung für Entsorgung am letzten Wochenende hat gezeigt, dass die Vorhabensträger die Meinung und das Wissen der betroffenen Regionen zur Weiterarbeit benötigen“, erklärte Weber. „Viele Landkreise, Städte, Verbände und Bürger aus anderen Bundesländern haben schon Aussagen zur Endlagersuche getroffen.“

Zufrieden äußert er sich über die Stellungnahme der Geologen aus Freiburg. „Das Landesamt in Freiburg hat einen guten Aufschlag für Baden-Württemberg gemacht. Nun sind weitere Stimmen aus unserer Region gefragt.“

Klar Deutschland

Der Verein Klar (Kein Leben mit atomaren Risiken) Deutschland wurde im Jahr 2003 von Bürgern gegründet, die sich infolge der Standortsuche nach einem Atommülllager in der Schweiz zusammenfanden. Dort bohrte die Nationale Genossenschaft zur Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bereits seit den 1980er Jahren im Zürcher Weinland südlich von Schaffhausen bei Benken in der Tiefe, um mehr über den Opalinuston-Untergrund zu erfahren. Auf die Gründung von Klar Schweiz um den Arzt Jean-Jacques Fasnacht aus Benken, folgte die Gründung der des deutschen Ablegers. Der Verein hat 110 Mitglieder. Seine Vertreter arbeiten unter anderem in der Begleitkommission mit, die in die Suche nach einem Schweizer Endlager eingebunden ist. Klar Deutschland sieht sich als als Netzwerk in diesen Fragen. Kommentare aus der Bevölkerung können an die Mailadressehttp://info@klargegenatom.de gerichtet werden.