Die EU? Einen richtigen Bezug zu ihr hatte Tim-Luca Schick nie. Dann reiste er nach Valencia.

Vier Wochen Praktikum, davon eine Woche Sprachkurs und drei Wochen Arbeit in einem spanischen Autohaus. Sprachkurs, Flüge, Verpflegung zahlte die EU, 2700 Euro schoss sie zu.

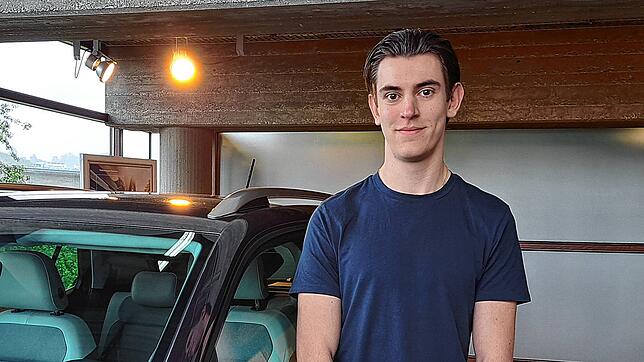

„Es ist beeindruckend, dass die EU so viel Geld in die Hand nimmt und sagt: Macht eure Erfahrungen, schaut euch an, wie es in anderen Ländern ist“, sagt Tim-Luca Schick. Er ist 21 Jahre alt und absolviert gerade die letzten Wochen seiner Ausbildung zum Automobilkaufmann im Autohaus Moser in Engen (Landkreis Konstanz).

Und tatsächlich hat sich sein Bild des Staatenverbunds gewandelt: Durch den Aufenthalt sei die EU für ihn präsenter geworden, sagt er. Am meisten in Erinnerung bleiben wird Tim-Luca Schick seine Gastfamilie. Sein Gastbruder war „wie ein richtiger kleiner Bruder“ für ihn.

Die Förderung stammt aus dem Projekt Go For Europe (zu Deutsch: Auf nach Europa), das unter anderem vom baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertag getragen wird. Das Geld stammt aus dem EU-Programm Erasmus plus.

Wählen? „Selbstverständlich!“

Tim-Luca Schick sagt, dass er bei der Europawahl am 9. Juni wählen wird, ist für ihn selbstverständlich: „Wählen ist allgemein ein wichtiger Punkt. Man kann dadurch als junger Mensch Einfluss nehmen auf die Politik.“

Die kommende EU-Wahl ist eine besondere für junge Deutsche: Erstmals sind die Menschen stimmberechtigt, die am Tag der Wahl mindestens 16 Jahre alt sind. Das hat der Bundestag im November 2022 beschlossen. Die Regelung gilt für alle Deutschen und alle EU-Staatsbürger, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben.

Junge Menschen kritisieren mangelnde Transparenz

„Die Mehrheit der jungen Menschen ist sich bewusst, dass die EU ihnen absolute Vorteile bringt“, sagt Kilian Hampel. Er ist Politikwissenschaftler und arbeitet an der Universität Konstanz. Gerade hat er mit zwei Kollegen die Studie „Jugend in Deutschland 2024“ veröffentlicht.

Darin beschäftigt sich Hampel intensiv mit den jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Zu den Vorteilen zählten die Befragten etwa Programme wie Erasmus plus oder das länderübergreifende Zugticket Interrail.

Nur sechs Prozent der Befragten stimmten in der Studie der Aussage zu, dass es Deutschland ohne die EU besser ginge. Die EU habe aber, wie andere Entscheidungsebenen, mit ihrer Transparenz zu kämpfen, sagt Hampel: „Junge Menschen haben das Gefühl, dass es viele politische Prozesse gibt, die sie nicht einsehen können.“ Das führe zu Unzufriedenheit.

Dass die Europäische Union schwer erklärbar ist, das ist schon lange ein Problem. Und das ist auch der Grund, warum das Programm Erasmus im Jahr 1987 gegründet wurde. „Damals wurde klar, dass das gemeinsame Projekt Europa langfristig nur dann gedeihen kann, wenn die Bürger sich stärker damit identifizieren, wenn sie persönlich etwas damit verbinden“, sagt Gabriele Schneider, Sprecherin der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bibb (Bundesinstitut für Berufsbildung). Die Agentur ist für alle Erasmus-Programme in der Berufsbildung zuständig.

Durch Erasmus mit Europa identifizieren

Unter Erasmus plus werden seit 2014 alle Bildungsprogramme der EU zusammengefasst – nicht nur Studierende profitieren, sondern auch andere Gruppen, wie etwa Schüler und Auszubildende. „Die Programme und Lernaufenthalte fördern das Miteinander in Europa, sie zeigen durch das Prinzip des Lernens ohne Grenzen den Nutzen der Freizügigkeit in Europa auf und letztendlich tragen sie auch zu einer persönlichen Identifizierung mit der Europäischen Union bei“, sagt Schneider.

Doch was fällt jungen Menschen überhaupt ein, wenn sie an die EU denken? „Reisefreiheit“, sagt Nina Günther. „Auf jeden Fall Demokratie“, sagt Amelia Zbierska. „Die EU bietet uns viele Optionen und Möglichkeiten“, sagt Rosella Suppa.

Nina Günther, Amelia Zbierska, Rosella Suppa und ihre Klassenkameradinnen Tabita Matonsi und Germaine-Yael Strobel sind zwischen 17 und 20 Jahren alt und besuchen das Berufsschulzentrum in Radolfzell. Vergangenes Jahr reisten sie gemeinsam mit 13 anderen Schülern für zwei Wochen in die südspanische Stadt Málaga.

Dort besuchten sie eine Berufsschule, nahmen am Unterricht teil und beschäftigten sich mit dem Thema nachhaltiges Tourismusmanagement. Wie bei Tim-Luca Schick wurde der Aufenthalt in Spanien durch Erasmus plus finanziert. Reisekosten, Unterkunft und Taschengeld übernahm die Europäische Union.

Schüler wollen nicht die AfD wählen

„Man hat schon gemerkt, dass es total einfach war, nach Spanien zu reisen“, sagt Tabita Matonsi. „Der normale Personalausweis hat ausgereicht.“ Insgesamt bringe die EU ihnen viele Vorteile, sagen die jungen Frauen: „Das Bildungsniveau in Europa ist höher als in anderen Ländern“, sagt Rosella Suppa. „Und was man oft gar nicht im Kopf hat: Der Handel ist total wichtig“, ergänzt Nina Günther.

Dass die jungen Frauen im Juni selbst wählen dürfen, darüber sind sie sich bewusst. Die meisten Freunde der fünf Frauen sind ebenfalls Erstwähler, erzählen sie. Die Wahl sei dort ein Thema, sagt Tabita Matonsi: „Wir wissen aber noch nicht, welche Partei wir wählen werden. Nur, dass wir einer AfD keine Stimme geben möchten.“

Durch Erasmus sollen Vorurteile abgebaut werden

Weniger anfällig für antidemokratische Tendenzen zu werden, das sei ebenfalls eines der Ziele von Erasmus plus, sagt Bibb-Sprecherin Gabriele Schneider: Die Verantwortlichen hoffen, dass der Austausch in anderen Ländern dazu beiträgt, Vorurteile abzubauen.

Bei Automobilkaufmann Tim-Luca Schick aus Engen war der Erasmus-Aufenthalt jedenfalls der erste Schritt dorthin. Er sieht sich selbst als Europäer. Wenn seine Ausbildung in wenigen Wochen endet, möchte Schick deshalb durch Europa reisen: „Ich möchte einfach sehen, wie es in anderen Ländern ist, wie dort gearbeitet wird.“ Der Erasmus-Aufenthalt hat ihn darin bestärkt.