Derzeit ist wieder viel von Flüchtlingen die Rede, allerdings geht es vorwiegend um die eine Million Ukrainer, die hierzulande deutlich einfacher Fuß fassen können auf dem Arbeitsmarkt als viele Asylbewerber. Doch auch hier gibt es Bewegung. 2022 soll das so genannte Chancenaufenthaltsrecht eingeführt werden, so plant es die Ampel-Koalition.

Damit sollen unter anderem Asylsuchende, die in Deutschland bislang nur den unsicheren Status der sogenannten Duldung haben, mittels eines befristeten Bleiberechts von einem Jahr die Chance auf eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. In dieser Zeit müssen sie einige Voraussetzungen erfüllen – darunter gute Deutschkenntnisse, ein geregeltes Einkommen und ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis.

Mit gepacktem Rucksack zur Arbeit

Es geht um Menschen wie Lamin Sawaneh. Der 26-jährige Gambier musste jahrelang täglich mit Abschiebung rechnen. Er kam zeitweise mit gepacktem Rucksack zur Arbeit, weil er fürchtete, abgeholt und deportiert zu werden. Dabei ist er nach Angaben seines Arbeitgebers Gottfried Härle mittlerweile einer der besten Staplerfahrer in der Leutkircher Brauerei und kann sich gut auf Deutsch verständigen.

Sawaneh flüchtete, weil er nach eigenen Angaben nach dem Tod seiner Mutter als uneheliches Kind in seiner Heimat selbst mit dem Tod bedroht wurde. „Ich hatte keine Wahl, als zu fliehen“, sagt der Gambier heute. Trotzdem hatte er lange nur den unsicheren Status der Duldung.

Für den jungen Gambier kommt die neue Regelung zu spät. Er hätte sie aber gut brauchen können. Die Schutzquote für Menschen aus seinem Heimatland, also der Anteil der positiven Asylbescheide, belief sich in diesem Jahr laut Bundesamt für Migration (BAMF) auf 13,4 Prozent. Im Fall von Sawaneh dauerte es drei Jahre, bis eine Anwältin ihm ein Bleiberecht erstritt – mit der finanziellen Unterstützung seines Arbeitgebers. Der Papierkrieg – Briefe über Anhörungen beim BAMF in deutscher Amtssprache – war für Sawaneh kaum zu bewältigen, geschweige denn zu verstehen. „Ich bin so dankbar“, sagte er heute, dass er bleiben und arbeiten kann.

„Bleiberecht durch Arbeit“

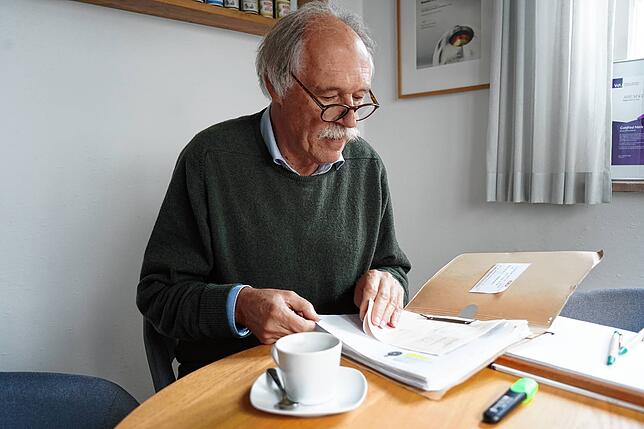

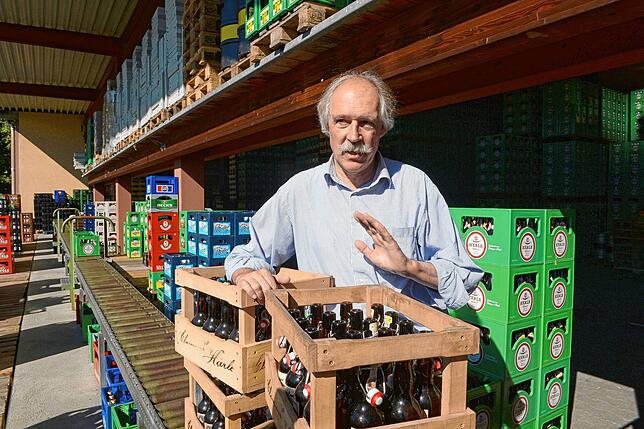

Für Unternehmer wie Gottfried Härle, der die gleichnamige Brauerei in Leutkirch führt und die Initiative „Bleiberecht durch Arbeit“ mitbegründet hat, sind die Abschiebungen ein Problem. Denn die Betriebe investierten Zeit und Geld, um die Flüchtlinge einzulernen und suchten ohnehin händeringend nach Arbeitern. Härle weiß von einigen Fällen, in denen Asylsuchende, die einer Arbeit nachgingen, direkt in der Firma abgeholt und abgeschoben wurden. Er sagt: „Wir brauchen einen Spurwechsel.“

Das erwartete Bundesgesetz könnte ein Ausweg sein. Dafür sprach Härle, dessen Initiative sich mehr als 130 Unternehmen, die meisten aus Baden-Württemberg, angeschlossen hatten, mehrmals mit Landesinnenminister Thomas Strobl, mit Abgeordneten der Regierungsparteien in Berlin, auch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Offenbar mit Erfolg.

Härle berichtet aus der Runde der Mitglieder der Initiative, die er gemeinsam mit der Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz ins Leben rief, von Fällen, in denen Mitarbeitern zum Teil plötzlich die Arbeitserlaubnis entzogen wurde. „Das ist reine Schikane“, empört sich Härle.

Dabei weiß er aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, selbst gut integrierte Migranten zu halten: In seinem Betrieb sind fünf der 38 Mitarbeiter in Vollzeit Flüchtlinge – aus Gambia, Kamerun, dem Irak und Syrien.

Dringend benötige Arbeitskräfte

Doch noch immer müssen Unternehmer wie Härle fürchten, Arbeitskräfte zu verlieren, die sich nur schwer ersetzen lassen. „Wir brauchen nicht nur Fachkräfte, sondern eben auch einfache Hilfskräfte“, betont er.

Bei ihm hat einer der Flüchtlinge, ein Syrer, den Lkw-Führerschein gemacht, was sehr gute Deutschkenntnisse voraussetzt. Der Kameruner arbeitet in der Abfüllung der Bierproduktion. Der Iraker ist ebenfalls in der Ausfuhr der Bierbestellungen involviert. Und die beiden Gambier verdingen sich als Staplerfahrer. Stellen, die Härle nicht einfach nachbesetzen kann.

Gesetzesentwurf hat Geburtsfehler

Die geplante Neuregelung sei zwar ein Lichtblick, doch Härle sieht Geburtsfehler. So hält er die Frist von einem Jahr für zu kurz, um unter anderem die vorgegebenen Nachweise für die Identitätsprüfung zu erbringen. Oftmals kommen die Flüchtlinge ohne Papiere, die Herkunftsländer sind wenig hilfsbereit, neue auszustellen, weil sie dann unter Umständen ihre Staatsbürger zurücknehmen müssten.

Im Fall von Gambia befindet sich die von Leutkirch aus nächstgelegene Botschaft in Brüssel. Braucht es eine neue Geburtsurkunde, hilft auch die Botschaft nicht, man muss sich an die Behörden im Heimatland wenden. Sawaneh ist da kein Einzelfall.

„Solche Fälle gibt es oft und die Anträge dauern – deshalb fordern wir eine Frist von zwei Jahren“, so Härle. Auch, weil die entsprechenden Anhörungstermine beim BAMF oft über lange Zeiträume vergeben sind. Alternativ, so Härle, müsse eine „Identitätsklärung an Eides statt“ akzeptiert werden.

Auch die Stichtagsregelung, wonach alle, die nach dem 1. Januar 2022 gekommen sind, von der Möglichkeit, sich ein Aufenthaltsrecht zu erarbeiten, ausgeschlossen werden, hält Härle für ungerecht.

Abschiebungen vorläufig gestoppt

Damit nun nicht noch viele Flüchtlinge mit – ab kommenden Jahr – guter Bleibeperspektive noch in diesem Jahr abgeschoben werden, haben einige Bundesländer eine sogenannte Vorgriffsregelung getroffen. Nicht so Baden-Württemberg. Hier wurde im Sommer zwar ein sogenannter Bleiberechtserlass geschaffen. Doch erst Mitte Oktober folgte eine Ankündigung eines vorläufigen Abschiebestopps.

Die Frage nach der Verbindlichkeit der Ankündigung beantwortet der Sprecher des Justizministeriums, Gunter Carra, dem SÜDKURIER so: „Eine entsprechende Anweisung erging an den nachgeordneten Bereich.“ Soll heißen: Menschen, die voraussichtlich unter das erwartete Chancenaufenthaltsrecht fallen, dürfen nicht mehr abgeschoben werden. Aber: „Selbstverständlich werden Abschiebungen hierdurch nicht insgesamt ausgesetzt.“

30.000 Flüchtlinge in Baden-Württemberg mit unsicherem Status

Noch bis im September liefen Abschiebungen in Baden-Württemberg: So kam es allein im ersten Halbjahr 2022 zu 867 Abschiebungen, wie der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg auf Anfrage mitteilt. Im dritten Quartal wurden 467 Menschen abgeschoben. Die Herkunftsländer, aus der die meisten Betroffenen stammen, sind nach Angaben des Justizministeriums Nordmazedonien, Algerien, Syrien, Nigeria und die Türkei.

Wie viele davon als „gut integriert“ gelten oder unter die Kriterien des geplanten Chancenaufenthaltsrechts fallen, ließe sich nur schätzen, gibt Anja Bartel, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats, zu bedenken.

Derzeit leben etwa 30.000 Asylsuchende mit dem unsicheren Status der Duldung in Baden-Württemberg. Eine Duldung erhalten Flüchtlinge, deren Antrag auf Asyl abgelehnt wurde. Meist wird die Duldung nur befristet ausgestellt. Die Betroffenen sind damit grundsätzlich ausreisepflichtig, ihre Abschiebung wird lediglich ausgesetzt.

Mit der Übergangsregelung können zumindest manche der Geduldeten Hoffnung schöpfen. „Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die Landesregierung endlich einen Abschiebestopp für Menschen verkündet hat, die ab diesem Winter Bleibeperspektiven über das Chancenaufenthaltsrecht haben“, sagt Bartel vom Flüchtlingsrat: „Allerdings bleibt unverständlich, wieso die Regierung ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ‚für diejenigen, die viele Jahre im Land leben, nicht straffällig geworden und gut integriert sind, ein Bleiberecht zu ermöglichen‘, zuvor dreist ignoriert hatte.“

Düstere Prognosen

Schon 2016 errechneten der Diplom-Volkswirt Alexander Kubis und der Diplom-Sozialwirt Johann Fuchs, dass Deutschland eine jährliche Zuwanderung von 400.000 Menschen bräuchte, um bis 2050 das Niveau der Erwerbstätigen auf 45 Millionen zu halten.

„Die demografische Alterung wird jedoch selbst dann lediglich abgeschwächt“, schrieben die Autoren schon damals in ihrer Studie. Der Hintergrund ist klar: Flüchtlinge wie Sawaneh werden gebraucht – nicht nur im Betrieb von Härle.