Die Bundespolizei kann die Migration nicht aufhalten oder verhindern. Das sagt nicht irgendwer, sondern Andreas Roßkopf, oberster Bundespolizeivertreter bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Das Thema nimmt gerade wieder an Fahrt auf – im September wird das Meer ruhiger, da machen sich die Menschen auf den Weg. Und wie in jedem Herbst der vergangenen Jahre steigen die Einreisezahlen.

Doch auch im Sommer war schon mehr los als zuletzt: Im Juni hat die Bundespolizei insgesamt 9461 unerlaubte Einreisen an deutschen Grenzen festgestellt, 1054 davon an der Schweizer Grenze. Im Juni des vergangenen Jahres waren es insgesamt 6669 unerlaubte Einreisen, 334 davon im Südwesten. Vor allem die CDU fordert gerade bei fast jeder Gelegenheit schärfere Grenzkontrollen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) – bislang ohne Erfolg.

Eine Grenze, so löchrig wie Schweizer Käse

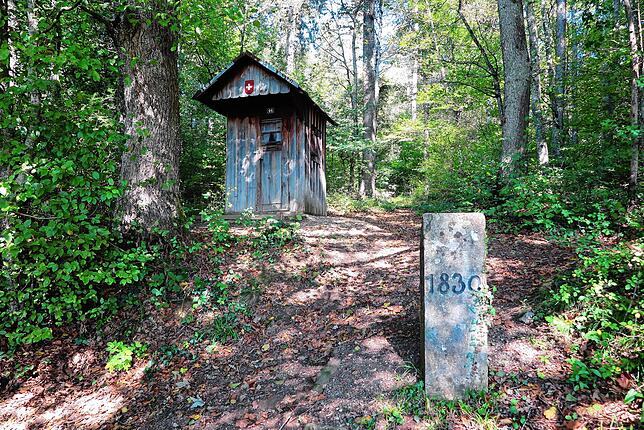

Unterwegs an der deutsch-schweizerischen Grenze. Hier ist es hauptsächlich grün, höchstens ein paar einsame Markierungssteine und Straßennamen wie „Zollweg“ erinnern daran, dass sich hier zwei Länder begegnen. Kann diese über 300 Kilometer lange Grenze überhaupt kontrolliert werden?

„Die Grenze zur Schweiz ist so löchrig wie deren Käse“, sagt Mario Sänger, Landesvorsitzender der anderen Polizistenvertretung, der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG).

Das soll ja auch so sein, beide Länder gehören zum Schengenraum, der keine Grenzkontrollen vorsieht. Es ist auch nichts Neues: In dem kleinen Schweizer Ort Altdorf, ein paar Kilometer südlich von Tengen gelegen, verläuft der sogenannte Schmugglergraben. Der Legende nach verführte eine badische Frau dort einen Altdorfer Jüngling in einem Schuppen; beinah wurden sie von der Grenzwache erwischt. Aber eben nur beinah – beide konnten flüchten, in unterschiedliche Richtungen zwar, wurden aber nie wieder gesehen.

Die kleine Geschichte lässt sich in einem ehemaligen Grenzerhäuschen am Schmugglergraben nachlesen. Ihre Bedeutung für heute: Wer unentdeckt ins andere Land will, dem gelingt das wahrscheinlich.

Sind Kontrollen also zwecklos? „Stationäre Grenzkontrollen sind völlig sinnbefreit, ein reines Alibi“, sagt GdP-Mann Roßkopf. „Schleuser sind gut vernetzt, die umfahren das einfach.“ Teilweise inszenieren Schleuser sogar Überfahrten, um die Polizei abzulenken und dann nachfolgende Transporte ohne Probleme über die Grenze zu bringen. „Wir haben gar nicht das Personal für alle Übergänge“, sagt Roßkopf.

Mit dieser Sicht steht er nicht alleine da. Als während der Corona-Pandemie die Grenze geschlossen wurde, sagt etwa der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz, Bundespolizei und Zoll könnten Kontrollen an der grünen Grenze personell nicht leisten. Der Grund mag ein anderer gewesen sein, das ändert aber nichts an der Ausstattung der Behörden.

Ein anderer Teil der Bundespolizei ist für Grenzkontrollen

Anders als die GdP ist die DPolG für stationäre Grenzkontrollen. „Temporäre Grenzkontrollen sind derzeit das einzig wirksame Mittel, dieser Entwicklung entgegenzuwirken“, sagte deren Bundesvorsitzender Heiko Teggatz in der „Bild“.

Die Situation an der österreichischen Grenze legt eher das Gegenteil nahe: Trotz der Kontrollen nehmen die unerlaubten Grenzübertritte auch dort zu; ebenso in Sachsen und Brandenburg, wohin flüchtende Menschen vor allem über Belarus und Polen kommen. Polen hat im Sommer 2022 sogar eine Mauer an seiner Ostgrenze gebaut – trotzdem steigen die Zahlen. Ein polnischer Grenzschützer sagte laut „euronews.de“ dazu: „Es gibt immer Möglichkeiten, eine Mauer zu überwinden. Für einen entschlossenen Menschen wird es immer eine Chance geben, es zu schaffen.“

Signal an die europäischen Nachbarn

Der innenpolitische Sprecher der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion Alexander Throm hält stationäre Grenzkontrollen dagegen nicht für sinnlos: „Sie wären auch ein Signal an unsere europäischen Nachbarn, die ihre Grenzen selber schützen, aber niemanden davon abhalten, nach Deutschland weiterzuziehen“, sagt der Heilbronner im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Zuletzt hatte der österreichische Kanzler Karl Nehammer Deutschland für die Kontrollen an der gemeinsamen Grenze kritisiert; dabei kontrolliert Österreich selbst an seinen Ostgrenzen. Dieser Dominoeffekt erhöht allerdings den Druck auf die EU-Staaten mit Außengrenzen, die als Reaktion nicht ihrer Verpflichtung nachkommen, alle Asylgesuche zu prüfen und die Menschen dann unregistriert weiterschicken.

In der Konsequenz verlagert sich der Grenzschutz der EU-Länder immer weiter nach außen, inzwischen auch außerhalb des Kontinents: Gegen viel Geld soll nun Tunesien Migranten von der EU fernhalten. Bisher klappt das nicht. Und Tunesien geht mit Migranten brutal um.

Zurück nach Baden-Württemberg: Für stationäre Kontrollen an der Schweizer Grenze müsste Innenministerin Faeser eine Notifizierung bei der EU einreichen, so wie sie es gerade für die österreichische Grenze erneut getan hat. Damit bekäme die Bundespolizei laut DPolG-Gewerkschafter Sänger „das Handwerkszeug, um Zurückweisungen durchzuführen“. Die Beamten dürften dann bei vorliegendem Einreiseverbot Menschen direkt zurückweisen.

Das ist bislang nicht möglich – würde aber nach Ansicht der GdP nicht viel ändern, weil jeder Asylantrag weiterhin vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geprüft werden müsste. Und die allermeisten Einreisewilligen stellten einen Asylantrag, wodurch sie vorerst ins Land einreisen dürfen.

Polizeigewerkschaften fordern Kompetenzzentrum

Inzwischen hilft hier auch die Landespolizei beim Grenzschutz – eigentlich ist das nicht ihre Aufgabe. Aus dem Landesinnenministerium heißt es dazu: „Insbesondere die Polizeipräsidien Freiburg und Konstanz haben seit Juli 2023 ihre Präsenz- und Kontrolltätigkeiten im Grenzbereich intensiviert. Auch wurden bereits einzelne Schwerpunktaktionen mit der Bundespolizei und dem Zoll durchgeführt.“

Doch auch im Juli ist die Zahl der unerlaubten Einreisen über die Grenze zur Schweiz weiter gestiegen: Nach 1054 im Juni waren es 1339 im Juli.

Beide Polizeigewerkschaften fordern ein gemeinsames Kompetenzzentrum von Zoll, Bundes- und Landespolizei, um die jeweiligen Fähigkeiten und Befugnisse kombiniert einsetzen zu können. Allerdings ist die Personaldecke überall dünn – bei der Landespolizei werden schon lange zu viele Überstunden gesammelt, und beim Hauptzollamt in Singen werden mittelfristig Stellen abgebaut.

Die Bundespolizei ist in den vergangenen Jahren eigentlich deutlich gewachsen. Tausende Stellen sind entstanden, die trotz des branchenübergreifenden Fachkräftemangels gut besetzt werden konnten. Gewerkschafter Roßkopf fragt aber: „Wo sind die alle hingewandert? In die Selbstverwaltung?“ Das Ziel sei gewesen, mehr Leute „auf die Straße“ zu bekommen, vor allem zur Kriminalitätsbekämpfung. Das ist laut Roßkopf aber nicht gelungen: „Da sind wir katastrophal aufgestellt“, sagt er.

Ausrüstung der Bundespolizei

Das gelte auch für die Ausrüstung der Bundespolizei. Zwar liefen seit Jahren Anforderungen für modernes Gerät. Bislang heiße es aber: zu teuer, nicht relevant.

Das Bundesinnenministerium verweist auf Anfrage auf eine in den vergangenen Jahren deutlich modernisierte Ausstattung. Und: Die Haushaltsmittel für Investitionen in Einsatzmittel der Bundespolizei seien seit 2016 von 224 Millionen auf 409 Millionen im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 angewachsen, so ein Ministeriumssprecher. Und das Personal? Mit den 14.600 zusätzliche Planstellen seien „alle Aufgabenbereiche erheblich gestärkt“ worden.

Gleichzeitig spitzen sich in vielen Weltregionen Konflikte zu, es werden weiterhin Menschen nach Europa und vor allem auch nach Deutschland kommen. Italiens früherer Innenminister Minniti, bekannt als harter Hund, sagte kürzlich: „Die Migration ist kein Notfall. Wir haben es mit Migrationsströmen zu tun, die es seit Jahrhunderten gibt und die es immer weiter geben wird.“

Wie Roßkopf sagte: Das kann die Bundespolizei nicht verhindern. „Das muss die Politik lösen über einheitliche soziale Standards und eine gerechte Verteilung. Wir müssen uns um die Schleuserkriminalität kümmern.“