Faraz Fallahi hat 15, manchmal 20 Minuten. So lange kann er sprechen und essen. Das Sushi, das ihm sein Bruder bringt, oder Brei. Oft ist es nur Brei, weil das Kauen ihn zu sehr anstrengt. Nach diesen 20 Minuten ist das, was er Aktivitätsphase nennt, vorbei. Er muss sich eine Stunde ausruhen. Im Dunkeln, immer ist es dunkel im Kinderzimmer im Haus seiner Eltern. Sehen, Fühlen, Riechen, Hören – bloß kein Reiz darf sein Gehirn erreichen. Nur ein Lachen zwei Zimmer weiter und der furchtbare Schmerz wäre wieder da. Sein Nervensystem würde den Schmerz nicht abwenden, sondern an sich reißen und ihn reproduzieren. Wieder und wieder und wieder.

So beschreibt Faraz Fallahi sein Da-Sein. Er ist 39 Jahre alt. Bevor sein Körper begann, gegen ihn zu kämpfen, lief er Halbmarathon, lud Freunde zu Spieleabenden ein, ging zur Arbeit, entwickelte Software, fuhr mit seiner Frau in den Urlaub.

Eine Drehung, um die volle Bettpfanne zu leeren

Dreimal am Tag bewegt sich Faraz Fallahi nun. Eine Drehung, damit seine Mutter die volle Bettpfanne leeren kann. Eine Drehung, um auf der Seite liegend einschlafen zu können. Eine Drehung nach dem Aufwachen. Seit einem Jahr und acht Monaten liegt er in seinem Elternhaus in Esslingen im Bett, durchgehend. Genauso lange hat er den Himmel nicht gesehen.

Fallahi hatte ein Leben, eine Wohnung mit Ehefrau Cassandra aus Rielasingen-Worblingen. Seit er die Krankheit hat, ist die eigene Frau zur Besucherin geworden, immer, wenn sie frei hat, sitzt sie an seinem Bett.

Chronisches Fatigue Syndrom, das klingt nach Müdigkeit

Die Krankheit wird ME/CFS genannt. Die beiden Abkürzungen stehen für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom. Fatigue, Müdigkeit, das klingt nach Erschöpfung. Doch es ist viel mehr als das. Bei ME/CFS spielen Nervensystem, Energiestoffwechsel und Immunsystem verrückt.

Die Diagnose wird anhand der Kanadischen Konsenskriterien erstellt, an denen sich die Fachwelt orientiert. Die Erschöpfung ist nur eines von vielen Symptomen. Typisch sind Schmerzen auf der Haut, Muskelschmerzen, Konzentrations- und Schlafstörungen, Reizdarm, Atemnot, Temperatur-, Geräusch- und Lichtempfindlichkeit, Herzrasen, grippeähnliche Symptome, Benommenheit.

Das vielleicht perfideste an der Krankheit ist jedoch dies: Wenn Kranke an ihre Grenzen gehen, wenn sie trotz Erschöpfung versuchen einzukaufen, einen Vortrag zu halten, zu kochen oder einfach nur zu stehen, werden die Symptome stärker. So, als wolle der Körper für die Grenzüberschreitung strafen. „Crash“ nennen das Faraz Fallahi und andere Betroffene. Zusammenbruch.

250.000 Menschen im Land sollen ME/CFS haben

Neuere Studien, auch aus Deutschland von der Charité, sprechen dafür, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt. Dass der eigene Körper gegen den Körper kämpft. Doch die Ursache der Krankheit ist nicht vollständig geklärt. Denn ME/CFS gilt als unerforscht.

Dabei leiden so viele Menschen daran: In Deutschland laut dem Fatigue Centrum der Charité 250.000 Menschen, weltweit geht man von 17 Millionen aus. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Denn viele Ärzte wissen nichts über die Krankheit, ME/CFS ist nicht fester Bestandteil ärztlicher Ausbildung und viele Patienten sind ohne oder mit falscher Diagnose. 2020 forderte das Europäische Parlament deshalb die Anerkennung und Erforschung der Krankheit in einer Resolution.

ME/CFS ist ein Einschnitt, es beendet das Leben, wie es einst war, teilt es in ein davor und ein danach. Nicht nur für die Betroffenen. Auch für die Familie, für Freunde, Angehörige.

Weniger als die Hälfte der Kranken kann arbeiten, ein Viertel schafft es nicht mehr, das eigene Zuhause zu verlassen.

Die häufigste Todesursache bei ME/CFS ist Suizid.

Wie verändert die Krankheit das Leben von Betroffenen und Angehörigen? Wir haben viele Stunden mit Experten, mit Faraz Fallahi, seiner Frau Cassandra und seinem Bruder Farzan gesprochen. Alle Gespräche fanden digital statt. Nach 17 Minuten verließ Faraz Fallahi die Kraft und er musste sich verabschieden.

„Ich konnte schon keine zehn Minuten mehr zu Fuß gehen und die Ärzte sprachen weiter von Psychosomatik.“Faraz Fallahi, ME/CFS-Kranker

Faraz Fallahi: „Alles fing an mit einer Infektion, 2018, vielleicht war es die Grippe. Ich erholte mich nur sehr langsam. Bis es plötzlich besser wurde. Es ging mir so gut, dass ich wieder Sport machte. Genau das darf jemand, der ME/CFS hat, auf keinen Fall. Weil auf Überanstrengung der nächste Crash folgt. Und mit jedem Crash wurde mein Radius an möglichen Aktivitäten enger. Ich ging von Arzt zu Arzt. Meine Blutergebnisse waren negativ, die Ärzte waren sich sicher, das sei Psychosomatik. Klar, was sonst. Ich konnte schon keine zehn Minuten mehr zu Fuß gehen und der Kack mit der Psychosomatik ging weiter. Ich selbst hatte früh den Verdacht, dass es ME/CFS sein könnte. Die Ärzte kannten das gar nicht. Die Diagnose bekam ich erst, als ich schon im Rollstuhl saß. Viel zu spät. Anfang 2020 dann der letzte große Crash während meine Frau mich wusch. Ab da konnte ich nicht mehr stehen und sitzen.“

Psychosomatik, Long-Covid? Der Kampf bis zur Diagnose

Zunächst pflegten ihn seine Frau Cassandra, die Eltern und Freunde in der gemeinsamen Wohnung in Tübingen. Ungefähr zwei Monate, nachdem Faraz Fallahi bettlägerig geworden war, holten ihn die Eltern zu sich. Sein jüngerer Bruder Farzan Fallahi lebt zwei Straßen weiter.

Bruder Farzan Fallahi: „Die Diagnose zu bekommen, war ein Kampf. Ich erinnere mich, wie das Arbeitsamt wollte, dass er sich um einen neuen Job bemüht. Ich sagte ihnen, dass Faraz nicht aufstehen und sprechen kann. Die Antwort war, er könne ja möglicherweise am PC arbeiten. Dann kürzten sie ihm das Arbeitslosengeld. Immer wieder sagten Ärzte, das sei alles psychosomatisch und wollten Faraz einweisen. Sowas macht ja auch was mit einem Menschen.“

Ohne Diagnose gab es zunächst weder Hilfe von der Krankenkasse, noch eine Pflegestufe. Ähnliches liest man in Berichten, die Betroffene im Netz veröffentlicht haben, und in Fachartikeln. Die so wichtige Diagnose, die dem SÜDKURIER vorliegt, kriegte Faraz Fallahi nur, weil er nicht lockerließ. Dessen ist sich die ganze Familie sicher.

In seinen wenigen Aktivitätsphasen verwendete und verwendet er noch immer buchstäblich seine ganze Kraft, um sich online mit anderen Betroffenen zu verbinden, um wissenschaftliche Studien zu durchforsten und die wenigen Experten in Deutschland für ME/CFS zu kontaktieren. Sein Bruder, seine Eltern und seine Frau sind zu seiner Stimme nach außen geworden, debattieren mit Medizinern, dem Arbeitsamt oder der Krankenkasse.

Alltag mit Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue Syndrom

ME/CFS hat sich im Leben von Bruder Farzan, den Eltern und Cassandra Fallahi auf Platz Nummer eins geschlichen. Die Krankheit schlägt den Takt zum Alltag der Familie.

Bruder Farzan Fallahi: „An meinen freien Tagen dienstags und sonntags bringe ich ihm Abendessen. Sonntags schneide ich ihm die Haare und den Bart. Unser Vater hat Rheuma, unsere Mutter grauen Star und Arthritis, doch sie sagt, bis Faraz nicht wieder mit den Füßen vom Bett aufsteht, pflegt sie ihn. Früher wollte ich aus Esslingen wegziehen, mal was anderes sehen. Das ist jetzt kein Thema mehr.“

Cassandra Fallahi besucht ihren Ehemann am Wochenende und ihren freien Tagen.

Cassandra Fallahi: „2019 habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet. Faraz wurde immer kränker, bis zu dem Punkt, an dem ich ihn neben dem Job nicht mehr pflegen konnte. Ich bin dankbar für meine Schwiegereltern. Ich bin jetzt die Alleinverdienerin und wir sind auf das Geld angewiesen. Tagsüber schicke ich ihm ganz viele Bilder und Videos. Er soll am Leben teilhaben. Es muss ja auch gelebt werden, trotz der Krankheit, oder? Ich musste mich Anfangs dazu zwingen, allein zu Geburtstagen oder Spieleabenden zu gehen. Die Familien zu sehen, deren Leben normal weiterlaufen, die Kinder kriegen. Ich schaffe es mittlerweile, solche Treffen wieder zu genießen. Sie mir auch zu erlauben. Die schönsten Momente aber sind mit Faraz im Dunkeln dazuliegen und einfach seine Stimme zu hören. Denn das ist alles, was wir haben.“

„Ich habe nichts, was man als Leben bezeichnen könnte.“

Die psychische Belastung ist hoch. Am höchsten wohl für Faraz Fallahi selbst.

Faraz Fallahi: „In den Ruhephasen bin ich mit meinen Gedanken allein. Das Einzige, was ich machen kann, ist mit dem Handy Social Media. Es gibt nichts, was heraussticht, außer meine Frau. Ich vermisse sie sehr, wenn sie nicht da ist. Ich habe nichts, was man als Leben bezeichnen könnte.“

Die Lebensqualität von ME/CFS-Erkrankten ist niedriger als die von Multiple Sklerose-, Schlaganfall- oder Lungenkrebspatientinnen, zu dem Ergebnis kommt eine Studie der Uni Aalborg 2015.

Bruder Farzan Fallahi: „Er spricht oft von Sterbehilfe. Er sagt dann: ‚Kuck mich an, ich lieg wie ein Stück Gemüse im Bett.‘ Was in 20 Jahren ist? Er wird es nicht durchhalten bis dahin, wenn alles bleibt, wie es ist. Und wer kann es ihm verübeln? Es ist hart, das als Bruder zu hören. Ich liebe ihn. Und ja, wenn sich wirklich nichts ändert ... und er es will ... würde ich ihm dabei helfen.“

Cassandra Fallahi: „Ich weiß, dass er nicht mehr da wäre, wenn ich nicht da wäre.“

Entdeckung an einer Augenklinik macht neue Hoffnung

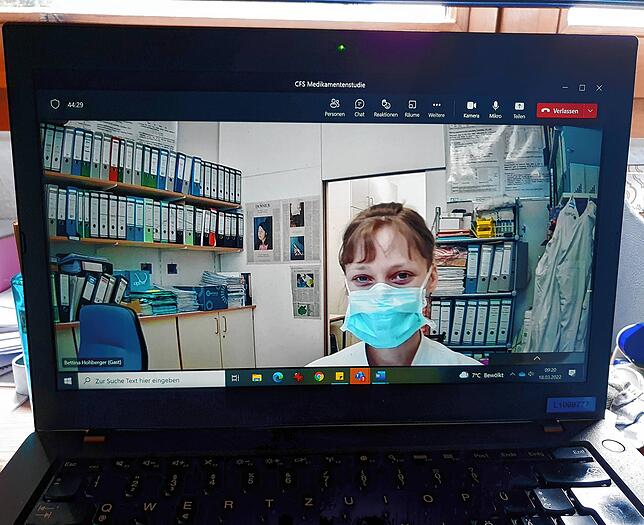

In Erlangen haben Forscher an der Augenklinik der Universitätsklinik etwas entdeckt. Ein Medikament namens BC 007 scheint einer Gruppe von Long-Covid-Patienten zu helfen. „Ihr Krankheitsbild weist große Ähnlichkeit mit ME/CFS auf, die Symptome sind ähnlich“, sagt die studienleitende Ärztin Bettina Hohberger im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Forscher fanden im Blut von Long-Covid-Patienten spezielle Autoantikörper. Das Medikament neutralisiert diese offenbar. Vier Menschen mit Long-Covid haben die Mediziner der Augenklinik schon helfen können.

Die Politik fördert die Forschung. Die Bundesregierung unterstützt die Medikamentenstudie. Die Bayerische Regierung den Ansatz der Erlanger, die Krankheit zu diagnostizieren. Aber: Das Geld ist nur für Forschung mit Long-Covid-Patienten. Für die klinische Studie, die prüft, ob das Medikament auch ME/CFS-Betroffenen helfen könnte, fehlt Geld. „Wir brauchen mindestens 800.000 Euro“, sagt Bettina Hohberger.

Kranke sammeln Geld – bereits 227.000 Euro zusammen

Seit einem halben Jahr spricht Faraz Fallahi nun nicht mehr vom Sterben. Die Hoffnung auf Heilung – sie ist besser als jedes einzelne Antidepressivum, das er ausprobiert hat. Nicht nur ihm schenkt sie Kraft: Aus ganz Deutschland schließen sich Mitte des Jahres ME/CFS-Kranke online zusammen und starten die Spendenaktion „Wir fordern Forschung“.

Faraz Fallahi schreibt Beiträge auf Facebook, spricht mit Politikern und Wissenschaftlern. Mit Bettina Hohberger ist er per Du. Die Studie, sagt seine Frau, sagt sein Bruder, sagt sein bester Freund, hat wieder mehr von dem alten Faraz hervorgebracht. Hoffnung ist die letzte Bastion, schreibt er in einer E-Mail.

Doch Hoffnung, die zerschlagen wird, kann sich ins Gegenteil umkehren. Sie kann auch eine Gefahr sein. Was, wenn die Studie nichts wird, wenn all die Betroffenen in ein Loch fallen?

Bettina Hohberger macht Mut: „An diesem Punkt aufzugeben wäre falsch, denn jetzt geht es erst richtig los, der Stein ist ins Rollen gebracht und nicht mehr aufzuhalten. Liebe Betroffene, geben Sie niemals auf!“, sagt die Ärztin. Die Krankheit sei jetzt auf dem Radar von Forschung und Politik. „Wir fangen jetzt an, ihren Mechanismus zu verstehen. Und es kann sogar sein, dass es bereits ein zugelassenes Medikament gibt, das hilft. Und dann ginge alles ganz schnell.“

Die Patienten haben viel erreicht, vom Krankenbett aus

Die wenigen Experten in Deutschland haben sich alle durch diese Studie und den Wirbel, den die Patienten gemacht haben, vernetzt. Was sie geschafft haben, hallt nach, sagt Bettina Hohberger. Das Wichtigste sei nun: Geld für die Labore.

Faraz Fallahi wagt wieder zu träumen. Davon, mit seiner Frau alt zu werden und irgendwann wieder neben ihr sitzen zu können, statt zu liegen. Sie wieder in den Arm nehmen und länger als 15 Minuten am Stück mit ihr reden zu können. „Mein größter Wunsch“, sagt er, „wäre ein Leben im Rollstuhl haben zu können.“