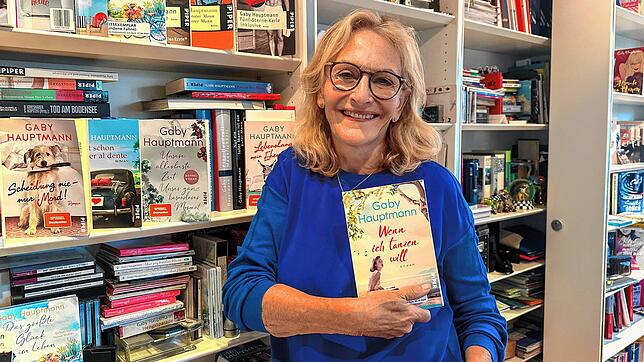

Liebe Frau Hauptmann, Ihr neues Buch „Wenn ich tanzen will“ spielt im Jahr 1960 in Konstanz. Eva König ist 20 Jahre alt, als sich ihr Leben nach dem Tod ihres Vaters schlagartig ändert. Sie übernimmt seinen Pfandleihladen und muss sich als Frau in der Männerwelt beweisen. Was hat Sie zu der Geschichte inspiriert?

Ach, das ist wie immer, irgendwann kommt eine Idee. Und nachdem ich die zwei Frauen am Bodensee im „Hirschen“ geschrieben hatte, Anna und Maria, fand ich diese Zeit sehr spannend. Anstoß war ein abendliches Gespräch mit dem Freund meiner Freundin bei einem Italiener in Schwenningen und ich fragte ihn: Wie sieht denn deine Arbeit eigentlich aus? Er hat ein Antiquitätengeschäft in Bad Dürrheim und die Lizenz für Pfandleihe.

Und während ich ihm zuhörte, dachte ich plötzlich, ob es in Konstanz auch ein Pfandleihhaus gibt? Jetzt im Moment gibt es eins, das hatte ich schnell recherchiert, aber es war ja für mich nicht klar, ob es 1960 bereits eines gab. Deswegen habe ich dann meinen alten Freund, den Historiker Tobias Engelsing, angerufen. Und er sagte: „Kann ich dir auch nicht sagen, aber wenn du es genau wissen willst, dann frag den Müller-Fehrenbach.“ Wolfgang Müller-Fehrenbach war mal Rektor des Schulverbunds Geschwister-Scholl, war im Gemeinderat und kennt sich in Konstanz und in der Konstanzer Geschichte sehr gut aus. Und als ich bei ihm saß und ihm zuhörte, hatte ich das Gefühl: Das mache ich.

Und wie ging es dann weiter?

Dann formierte sich die Geschichte, weil ich die junge Frau in Konstanz, ich nannte sie Eva, vor mir sah – mit so einem Geschäft, das ja wirklich nicht alltäglich und ziemlich schwierig ist. In dem es auch Kunden gibt, die nicht ganz einfach sind. Immerhin geben sie ihre Schätze ja ab und wenn sie das Geld zum Rückkauf nicht haben, werden sie öffentlich versteigert. Das kann schon mal böses Blut geben. Und darum hat mich die Situation für meine Protagonistin gereizt.

Dass sich Eva gegen Männer durchsetzt und selbstständig ist, ist damals nicht gern gesehen. Sie sollte sich doch lieber einen Mann suchen und heiraten. Wie wichtig ist es, heutzutage über das Thema Gleichberechtigung zu schreiben?

Immer noch. Immer, wenn ich mehrere Leute von einer Firma am Tisch habe, mache ich das gern und frage: „Wissen denn die Damen, was die Herren mit dem gleichen Job in Ihrer Firma verdienen?“ Das ist bis heute das Tabuthema. Die Männer verraten es nicht gern, weil sie befürchten, dass die Frauen mit gleicher Arbeit vielleicht weniger verdienen könnten. Und die Geschäftsführer haben für ungleiche Gehälter meist eine gute Ausrede. Aber in Schweden, und das finde ich eigentlich ein gutes System, wird alles offengelegt. Auch, was der Bürgermeister verdient oder der Landtagsabgeordnete. Und deswegen denke ich, dass jedes Buch, das Gleichberechtigung aufgreift, und sei es 1960 oder 2080, ein wertvolles Buch ist. Denn viele Frauen holen sich ein bisschen Kraft aus Büchern.

Wie viel von Ihnen selbst steckt denn in den Figuren?

In jedem etwas. Ich glaube, wenn ich ein lascher, müder Typ wäre, könnte ich solche Bücher nicht schreiben. Ich glaube, dass man die gewisse Energie oder Lebenseinstellung oder sogar ein leichtes Sendungsbewusstsein mitbringen muss. Die Geschichten sind eigentlich die Umwandlung dafür, was ich den Frauen immer sage.

Einige Ihrer Figuren gehen auf echte Menschen und ihre Geschichten zurück. Wie verwandeln Sie echte Geschichten in Romanfiguren?

Zunächst haben mich die Frauen interessiert. Wer war denn damals 16, 18 oder 20 Jahre alt und kann mir das aus eigener Erfahrung sagen? Und erstaunlicherweise wissen die Frauen, sie sind heute alle um die 82, noch unglaublich viele Details. Eine der Frauen ist Christl Leib. Die Leibs sind eine alteingesessene Familie in Konstanz, sie haben ein Fischgeschäft. Sie hat mir erzählt, dass sie zur Fasnet von ihrem Angebeteten, den sie später geheiratet hat, zu einem Glas Sekt eingeladen wurde. Es kostete eine Mark. Er selbst konnte sich aber kein weiteres Glas leisten, weil er einfach nur die eine Mark hatte.

Ingrid Eulert schilderte mir ihre Erinnerungen an ihre Kindheit in Egg, wo es damals ein Flüchtlingslager gab. Und erzählte auch, wie sich ihr Vater in Konstanz mit viel Arbeit und unter Einsatz der gesamten Familie hochgearbeitet hat. Danach fand ich: „Das ist ja toll, dann bist du jetzt die Ingrid, die beste Freundin meiner Hauptfigur Eva. Jetzt bist du dabei.“

Fragen Sie die Menschen, ob sie in Ihrem Buch vorkommen wollen, und gibt es welche, die auch mal Nein sagen?

Nun – ich stelle ja niemanden bloß, sondern gebe ihnen schöne Rollen – und bisher haben sich immer alle gefreut, wenn sie ihre Namen in einem meiner Bücher entdeckt haben. Ein damaliger Südkurier-Kollege von mir, ich habe ja mal beim Südkurier volontiert, weiß bis jetzt nicht, dass er darin vorkommt. Aber ich bin sicher, er freut sich, wenn er es entdeckt. Das ist meine kleine Überraschung für ihn.

Das Ende des neuen Romans ist sehr offen, in Ihrem Nachwort schreiben Sie von einer möglichen Fortsetzung. Haben Sie nun schon eine geplant?

Nein, geplant habe ich noch nichts. Im Buch treffen zwei freiheitliebende Figuren aufeinander. Das eine ist Bernd Konrad in seinen jungen Jahren und das andere eben Eva. Bernd Konrad ist für alle Jazz-Liebhaber eine große Nummer und ich finde es schön, dass er mir seine kleinen Abenteuer im Konstanz der sechziger Jahre erzählt hat. Und natürlich hat er auch gegengelesen, denn immerhin schreibe ich ihm eine zumeist fiktive Geschichte auf den Bauch. Über ihn kommt Eva zur Musik – und den beiden eröffnet sich ein völlig anderer Weg, der Weg ins große Musikgeschäft. Doch wollen sie sich deshalb verbiegen? Übrigens findet ein entscheidendes Gespräch im Steigenberger Insel-Hotel auf der sommerlichen Terrasse statt – ganz Konstanz ist also eingebunden, auch das Konzil. Oder das damalige Kriminalkommissariat.

Fällt es Ihnen leichter, Romanfiguren glaubwürdig zu schreiben, wenn Sie reale Vorbilder haben?

Ich brauche keine realen Vorbilder. Rund 30 Bücher sind ohne irgendeine Figur entstanden. Das war eigentlich nur die Anna in „Hoffnung auf eine glückliche Zukunft“, weil sie mich interessiert hat. Es ist die Großmutter des Hirschen-Wirts Karl Amann auf der Höri. Als ich die kurze Chronik seiner Großmutter las, zu der es nur vier Anhaltspunkte gab, stellten sich mir viele Fragen: Wie kam eine damals 13-Jährige vom Hofgut Kraftstein, bei Mühlheim, 70 Kilometer weit ins schweizerische Steckborn, wo sie ihre erste Arbeitsstelle fand? Wie hat sie das gemacht? Gewandert? Und woher hat sie gewusst, wohin? Und wenn ja, wo hat sie dann übernachtet?

Das war doch nicht in einem Tag zu schaffen. Und was hat sie dann in Steckborn gemacht? Und wie konnte sie nach ihrer Hochzeit mit August 1922 den 100 Jahre alten Hirschen in Horn kaufen? Und was geschah danach – und so war mein Interesse geweckt und ich begann zu recherchieren. Fünf Historiker waren es am Ende, die mich durch dieses historische Buch begleitet haben.

Wie lange dauert es, bis Sie ein Buch fertig geschrieben haben? Gerade, wenn Sie viele Gespräche mit realen Personen führen und recherchieren?

Ich bin ziemlich schnell. Das kommt ja auch durch meine Vergangenheit, als Journalistin war ich meist im aktuellen Ressort, da musste es bei der Zeitung oder im Hörfunk schnell gehen. Ich war von einer Stern-Fotografin in Hamburg eingeladen und weil ich schon im Haus war, meinte der Chefredakteur, ich könne ja einen Leitartikel über Frauen heutzutage schreiben. Nach drei Stunden habe ich es ihm hingelegt und der damalige Chef meinte: „Ich wollte Ihnen eigentlich drei Wochen Zeit geben.“ Drei Wochen, habe ich geantwortet, ich kann nicht so lange an so einem Thema schreiben. Schnell zu sein setzt aber auch ein gutes Handwerk voraus.

Hatten Sie dann schon einmal eine Schreibblockade?

Nein. Wissen Sie, wie meine Schreibblockade aussieht? Normalerweise sitze ich am Schreibtisch. Dann stehe ich auf, gehe an den Kühlschrank, schau, was drin ist, was mich jetzt gerade reizen könnte. Wenn ich etwas finde, ist es gut. Dann nehme ich es mit, setze ich mich hin und die Schreibblockade ist vorbei. Wobei ich denke, dass es weniger mit dem Kühlschrank zu tun hat, als mit der Handlung. Man könnte auch Blumen gießen oder bügeln oder sowas. Aber bügeln würde mich zu lange von meinem Text abbringen. Bei mir muss so eine kleine Auszeit schnell sein. Einmal zack hin, einmal zack zurück, und dann geht es weiter.

Durch soziale Netzwerke ist lesen wieder zum Trend geworden. Wie schätzen Sie den Buchmarkt zurzeit und die Entwicklung ein?

An sich fallen mir die New-Romance-Romane auf. Die sind eigentlich wie die Arzt-Romane von früher, bloß dicker, mit viel Liebe und viel Gefühl. Die jungen Frauen verschlingen sie geradezu, es spiegelt ihre Welt, ihre Sehnsüchte, ihren Arbeitsalltag, ihre Leidenschaften wieder. Ich finde diesen Run gut. Weil jeder, der als junger Mensch erlebt hat, dass er in einem Buch in eine andere Welt eintaucht, es auch später machen wird. Daher bin ich über jeden Leser gottfroh. Und ich finde es immer wunderbar, wenn sich Menschen über Bücher austauschen.

2024 waren Sie an Bord der „Mein Schiff Lesereise“. Die Gäste konnten Ihnen und anderen Autoren und Autorinnen so richtig nahekommen. Wie war das für Sie, den Lesern so auf engem Raum zu begegnen?

Ich kann eigentlich nur die Erfahrung von allen anderen auftretenden Künstlern teilen, dass die Leute einen wirklich respektvoll behandeln. Wenn man in den Lift tritt, die meisten erkennen einen ja, lächeln sie oder sagen, war eine schöne Lesung gestern oder irgendwas Nettes. Von Männern höre ich zwischendurch: „So ganz männerfreundlich sind Ihre Bücher ja auch nicht.“ Daraufhin sage ich: „Haben Sie schon welche gelesen?“ – „Nein.“ – „Sehen Sie.“

Gibt es auch Männer, die Ihre Lesungen besuchen?

Wenn ich sehe, dass Männer da sind, stelle ich zum Schluss ja gern augenzwinkernd die Frage: „Hat Ihre Frau Sie mitgebracht oder sind Sie von alleine gekommen?“ Aber es gibt erstaunlich viele Männer, die allein kommen und beim Signieren sagen: „War richtig toll. Meine Frau liest ihre Bücher. Da dachte ich, nun sind Sie in der Nähe, jetzt mache ich das mal. Und jetzt würde ich ihr gerne ein von Ihnen signiertes Buch mitnehmen. Da freut sie sich.“ Im Schnitt sind es etwa 70 Prozent Frauen und 30 Prozent Männer. Aber gerade bei den historischen Romanen sind viele Männer dabei, die das interessiert.

Ihr neues Buch erscheint am 2. Oktober, die Buchpremiere findet am 9. Oktober in Kooperation mit der Veranstaltungsreihe „SÜDKURIER trifft Osiander“ in Konstanz statt. Dabei sind auch zwei ihrer Protagonisten: Siegmund Kopitzki moderiert den Abend, der Saxophonist Bernd Konrad wird musikalisch untermalen. Worauf freuen Sie sich dabei noch?

Ich freue mich insgesamt. Es ist ja spannend, denn es erscheint, wie gesagt, am 2. Oktober. Da könnte es gut sein, dass gerade die Protagonisten, Ingrid oder andere, die mir Infos gegeben haben, das Buch schon gekauft und gelesen haben. Damit ist der Überraschungseffekt natürlich weg. Aber ich kann ja sowieso nicht alles vorlesen. Siegmund Kopitzki wird moderieren, er kennt mich schon seit 30 Jahren. Bernd Konrad kenne ich auch schon ewig, er kommt mit seinem Saxophon und mit Hermann Bruderhofer, der großartig Banjo spielt. Mein Lektor Thomas Tebbe und meine Veranstaltungsleiterin Stefanie Frühauf vertreten den Piper-Verlag. Also, es wird auf alle Fälle eine schöne Veranstaltung werden und ich freue mich sehr darauf.