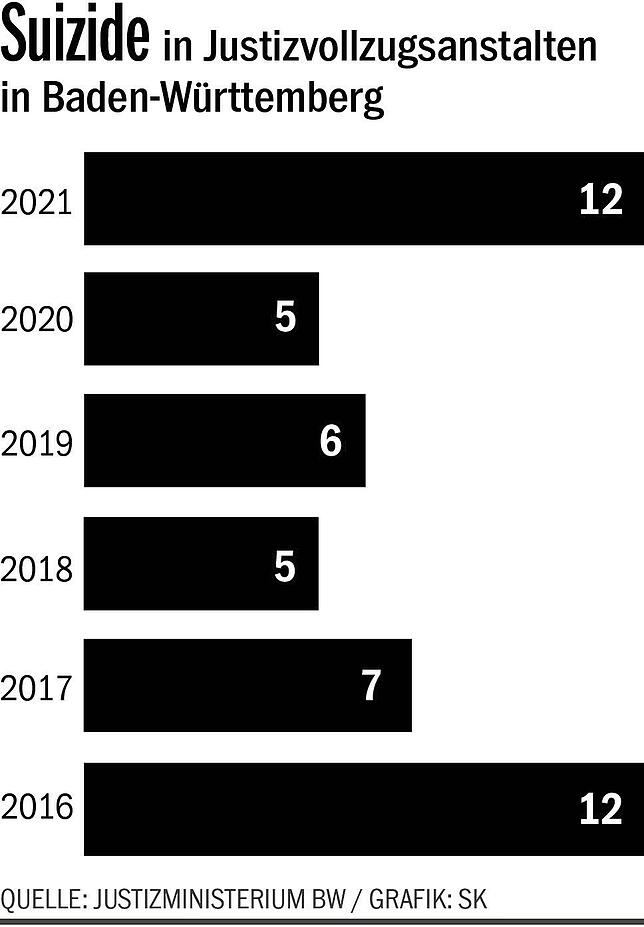

Knapp 50 verurteilte Straftäter haben sich seit dem Jahr 2016 in einem baden-württembergischen Gefängnis das Leben genommen. In diese traurige Statistik muss nun auch der 36-jährige Adrian S. eingerechnet werden. Der zu lebenslanger Haft Verurteilte hatte im Januar in Hohenfels seinen früheren Arbeitgeber (46) mit einer Axt getötet und dessen Söhne (neun und zwölf Jahre alt) schwer verletzt. Bevor ihn die Polizei festnahm, hatte S. sich selbst lebensgefährliche Stichverletzungen in der Brust zugefügt.

Freiburger Justizwachebeamte haben nun Sonntagfrüh den Leichnam von Adrian S. beim Aufschließen seiner Einzelzelle entdeckt. Laut Staatsanwaltschaft und Justizvollzugsanstalt Freiburg deute nichts auf ein Fremdverschulden hin. Aber wie kann es sein, dass es Adrian S. trotz einer seit der Tat bekannten massiven Selbstgefährdung gelungen ist, sich in seiner Zelle das Leben zu nehmen?

Alternative zu Einzelzelle gab es

„Gerade in den ersten Tagen und Wochen führt die Haftsituation bei vielen Gefangenen zu einer erheblichen psychischen Belastung“, sagt Robin Schray vom Justizministerium in Stuttgart im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Daher lege der Anstaltsarzt bei der Untersuchung unmittelbar nach der Aufnahme ein besonderes Augenmerk auf eine mögliche Suizidgefahr bei Gefangenen. Ergeben sich Anhaltspunkte für eine Selbstschädigungs- oder Suizidgefahr, ist jeder Mitarbeiter angehalten, unverzüglich den ärztlichen oder psychologischen Dienst der Anstalt zu benachrichtigen, so Schray.

Ob dies bei Adrian S. geschehen ist, lässt das baden-württembergische Justizministerium Baden-Württemberg offen.

Bei festgestellter Suizidgefahr hätte es für den Hohenfels-Täter jedenfalls andere Unterbringungsmöglichkeiten als eine Einzelzelle gegeben, in der der 36-Jährige schließlich starb.

Zum Schutz von gefährdeten Gefangenen kann eine Justizvollzugsanstalt nach einer Risikobeurteilung dessen Unterbringung in einem Gemeinschaftshaftraum mit und ohne ständige Anwesenheit eines Mitgefangenen, in einem kameraüberwachten oder in einem besonders gesicherten Haftraum anordnen. Dabei können einem gefährdeten Gefangenen Gegenstände, mit denen er sich strangulieren könnte, abgenommen und eine Beobachtung über Nacht angeordnet werden.

Doch warum kam es dazu nicht? „Eine Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum ist nur unter sehr engen rechtlichen Voraussetzungen für eine kurze Dauer rechtlich möglich“, sagt Schray vom Justizministerium. Außerdem schließe es der Grundrechtsschutz der Gefangenen aus, diesen persönliche Gegenstände dauerhaft zu entziehen.

Grundrechte setzen Grenzen

Die Vermeidung von Suiziden gehöre zu den wichtigsten Aufgaben des Justizvollzugs. Dieser unternehme alles in seiner Macht Stehende, um Selbstmorde von Gefangenen zu verhindern. „Die Grundrechte setzen der Überwachung und sonstigen Präventionsmaßnahmen aber Grenzen“, sagt der Ministeriumssprecher.

Daher gehöre es auch zur Wahrheit, dass sich in einem verfassungskonform ausgestalteten Vollzug freiverantwortliche Selbsttötungen nicht gänzlich verhindern lassen. „Eine Suizidprävention um jeden Preis wäre mit den Grundrechten unseres Grundgesetzes nicht zu vereinbaren“, sagt Schray, der früher als Journalist, Staatsanwalt und Strafrichter arbeitete.

Kann einer Suizidgefahr mit den Maßnahmen im Regelvollzug nicht wirksam begegnet werden, kann ein gefährdeter Gefangener zur weiteren Beobachtung, Betreuung und Behandlung in das Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg überstellt werden. Dort wurde Adrian S. bereits unmittelbar nach der Tat und seinem Selbsttötungsversuch versorgt sowie festgehalten, bevor er in die Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Freiburg wechselte. Mitte September erlebte er dort seinen 36. Geburtstag. Wenige Tage später startete am Landgericht Konstanz sein Prozess, bei dem Ende Oktober das Urteil wegen Totschlags, versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung fiel.

Kein suizidpräventiver Raum im Südwesten

Auf die Frage, ob Kontrollen oder Sicherheitsvorkehrungen bei einem offenkundig suizidgefährdeten Gefangenen versagt haben, verweist der Ministeriumssprecher auf das laufende Todesermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Freiburg. „Solange dieses läuft, kann zu Einzelheiten keine Stellung genommen werden“, sagt Schray.

Einen suizidpräventiven Raum, der freundlich eingerichtet ist, über einen Fernseher verfügt und neben dem Stationszimmer liegt, an dem regelmäßig Vollzugsbeamte vorbeikommen und nach dem Rechten schauen, gebe es in baden-württembergischen Gefängnissen im Gegensatz zu anderen Bundesländern jedoch nicht.

Auch das sogenannte Listener-Modell, das etwa Bayern aus Großbritannien übernommen hat, gebe es auf Nachfrage im Justizministerium in Baden-Württemberg noch nicht. Dabei werden ausgesuchte und ausgebildete Gefangene mit einen suizidgefährdeten Neuzugang untergebracht, allerdings nicht in derselben Zelle.

Der „Listener“ (englisch für Zuhörer) kommt in einen Nachbarraum, die Zellen sind durch eine Tür miteinander verbunden. Der geschulte Häftling soll den Neuen an der Hand nehmen, ihm zuhören und ihn über die Abläufe im Gefängnis informieren. „In den vergangenen Jahren gab es in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall ein Projekt, das an das Listener-Projekt angelehnt war“, sagt Ministeriumssprecher Schray. Derzeit ruhe es jedoch.

Verlieren Opfer nun Anspruch auf Schmerzensgeld?

Offen ist auch noch, ob die Opfer nun ihren Anspruch auf das im Prozess zugesprochene Schmerzensgeld in Höhe von 135.000 Euro verloren haben. Laut Justizministerium war das Urteil wegen der durch Adrian S. Pflichtverteidigerin eingelegten Revision noch nicht rechtskräftig. Sie wollte sich auf Anfrage mit Verweis auf ihre anwaltliche Schweigepflicht, die auch über den Tod hinaus noch gelte, nicht zum letzten Akt ihres Mandanten äußern.

Die beiden Söhne des Getöteten und ihre Mutter könnten jedoch noch nach dem Opferentschädigungsgesetz vom Land oder von der Landesstiftung Opferschutz eine Entschädigung erhalten, heißt es aus dem Justizministerium.