Im Montafon, am Fuß der Schesaplana im hinteren Brandnertal, liegt der Lünersee. Die sichtbare Idylle trügt. Denn das Wasser des bei Wanderern gut bekannten Sees hat einen Nutzen: Mit ihm wird ein Pumpspeicherkraftwerk betrieben und Strom produziert. Und weil diese Art der Energiegewinnung zur Energiewende beiträgt, soll bis 2038 ein weiteres Pumpspeicherkraftwerk gebaut werden – für die Haushalte in Baden-Württemberg.

50 Prozent des Stroms, der in der Vorarlberger Kraftwerksgruppe erzeugt wird, stehen aufgrund langfristig vereinbarter Bezugsrechte der EnBW Energie Baden-Württemberg AG zu, so das Unternehmen Illwerke/vkw. Der Rest soll am sogenannten Regelenergiemarkt angeboten werden und damit „wesentlich zur Versorgungssicherheit in Europa“ beitragen, sagt Unternehmenssprecher Andreas Neuhauser. Zwei Milliarden Euro will das Vorarlberger Energieunternehmen Illwerke/vkw aus Eigenkapital investieren, damit Baden-Württembergs Energieversorgung gesichert ist.

Keine neue Infrastruktur nötig

Das Besondere an diesem Projekt: Es soll maximal umweltverträglich sein, so die Illwerke/vkw. Denn anders als bei den meisten Neubauten werde beim Lünerseewerk II, wie das Pumpspeicherkraftwerk künftig heißen soll, keine neue Infrastruktur benötigt. „Das geplante Pumpspeicherkraftwerk nutzt bestehende Anlagen der Kraftwerksgruppe Obere-Ill-Lünersee“, sagt Neuhauser.

Demnach soll das Kraftwerk zwischen zwei bestehenden Speichern errichtet werden, wodurch auch keine zusätzlichen Wasserressourcen benötigt würden: „Die Einbindung in bereits bestehende Anlagen ermöglicht einen maximalen Beitrag für die Energiewende bei minimalen ökologischen Auswirkungen.“ Das bedeutet dem Unternehmen zufolge auch für die Pegelstände von Ill und Rhein, und damit für den Bodensee, keine Gefahr.

Leitungen soll im Berg verlaufen

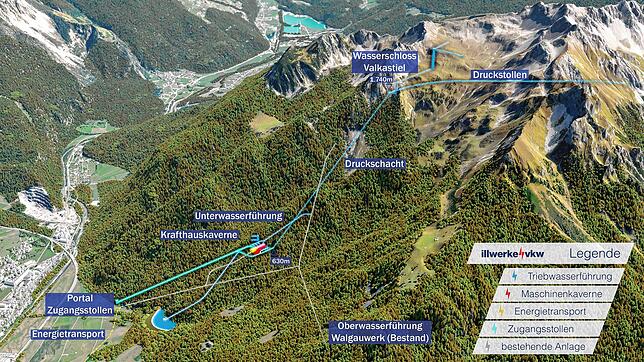

„Das Lünerseewerk II nutzt den Lünersee als Oberbecken und die bestehenden Speicherbecken in Rodund sowie den Walgaustollen als Unterbecken“, erläutert Neuhauser die Pläne. Die in den Becken verfügbaren Wassermengen zur Erzeugung von Energie (Turbinenbetrieb) und zum Hochpumpen (Pumpbetrieb) sind über Druckstollen mit den Maschinen der Kraftwerke in der Kraftwerksgruppe verbunden und können von mehreren Kraftwerken gleichzeitig genutzt werden, so der Unternehmenssprecher.

Den Betrieb sollen Wanderer und andere Touristen nicht weiter mitbekommen, da die Infrastruktur überwiegend unterirdisch und damit unsichtbar verlaufen wird. Dafür werden Leitungen durch Stollen im Berginneren verlegt. Das sei bereits bei anderen Projekten so erfolgt und „ökologisch als unbedenklich eingestuft“ worden, so Neuhauser.

Zehn Kilometer Leitungen im Berginneren müssen dafür neu verlegt werden: Acht Kilometer lang soll beispielsweise der Druckstollen werden, zwei Kilometer umfasst der Druckschacht sowie das Wasserschloss. 1300 Höhenmeter fällt das Wasser dann durch den Berg. Die Umspannanlage Bürs und den sogenannten Walgaustollen, womit das Kraftwerk hydraulisch an die bereits bestehende Kraftwerksgruppe bei Vandans und Latschau angeschlossen wäre, sind dagegen bereits vorhanden.

Die Idee zu dem Bauvorhaben ist alles andere als neu: Bereits beim Bau des Lünerseewerks I in den 1950er-Jahren haben die Ingenieure weitere Ausbaupläne im Kopf gehabt. Bis auf die veränderte Trassenführung, die laut den Ursprungsplänen weitestgehend oberirdisch verlaufen sollte, erinnert das jetzige Vorhaben sehr stark an eine der Varianten, so das Unternehmen.

Bis es allerdings soweit ist, wird noch einige Zeit ins Land gehen: Derzeit seien die Mitarbeiter dabei, das Vorhaben zu einem „technisch ausgereiften, einreichfähigen Projekt weiterzuentwickeln“, sagt Neuhauser. Dafür seien Untersuchungen und Berechnungen notwendig. So seien beispielsweise im vergangenen Sommer bereits Erkundungsbohrungen im Hochgebirge durchgeführt worden. Damit wollte das Unternehmen die Gebirgsverhältnisse bestätigt wissen.

Aktuell werde im Bereich der künftigen Maschinenkaverne der Sondierstollen Bürs errichtet, um die geologischen, hydrologischen und felsmechanischen Gebirgsverhältnisse zu erkunden. Frühestens 2028 könne das Projekt in die Ausschreibung gehen, Mitte 2031 rechnen die Illwerke/vkw mit dem Baubeschluss, sodass in der zweiten Hälfte 2031 bis voraussichtlich 2038 die Realisierung und Inbetriebnahme des Projekts erfolgen könne, erläutert das Unternehmen seinen Zeitplan (Stand: Oktober 2022) – sofern es keine Verfahrensbeschleunigung gibt.