Ein trüber Tag im Spätherbst auf der Reichenau. Marc Uricher schaut mit einem Becher Kaffee in der Hand aus dem Fenster, wo im Garten die letzten gelben Blätter an den Bäumen hängen und der Nebel den Bodensee nur erahnen lässt. Ein wundervoller Ausblick, findet er.

Der 49-Jährige ist gerade aus dem Sudan auf die Insel zurückgekehrt. Als Marketingchef bei Unicef Schweiz und Liechtenstein pendelt er zwischen den Welten: Nach Einsätzen in Kriegs- und Katastrophengebieten tankt er auf der Reichenau, auf der er aufgewachsen ist und die immer noch sein Zuhause ist, wieder auf.

Urichers aktuelle Mission: den Sudan „aus dem toten Winkel der Weltpolitik zu holen“. Das funktioniert unter anderem über prominente Botschafter wie den Singer-Songwriter Bastian Baker und den Schauspieler Anatole Taubman, die Aufmerksamkeit schaffen, und mit Influencern, die für Reichweite sorgen.

25 Millionen Menschen sind in dem afrikanischen Land in existenzieller Not, elf Millionen auf der Flucht, davon fünf Millionen Kinder. In der ehemals 150.000 Einwohner großen Hauptstadt Port Sudan leben mittlerweile 800.000 Menschen, erzählt Uricher. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen, es herrschen Zustände wie im Mittelalter. Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius im Sommer und ein schwerer Cholera-Ausbruch sorgen für eine zusätzliche Verschärfung der Situation. „Das muslimische Land ist wie mit allen biblischen Seuchen geschlagen.“

Mit seiner Frau und zwei Kindern lebt Uricher auf der Reichenau in einem modernen Aufbau auf dem elterlichen Bauernhof, einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert. Die prägenden Eindrücke aus seiner Kindheit: Verzicht und Langeweile, sagt er. „Aber ich hatte viel Fantasie und habe mich vom Hof in die Welt hinaus geträumt.“ Globen und Atlanten waren seine Reiseführer.

Einer seiner ersten Berufswünsche: Hotels bei der Suche nach den schönsten Standorten zu beraten, verrät Uricher. Er war 12 Jahre alt, als er das erste Mal ein Flugzeug bestieg, um die Ferien auf Mallorca zu verbringen. Seine erste Rucksackreise unternahm er als Zivildienstleistender nach Thailand und Indonesien.

Ein guter Schüler war er nicht

„Ich war kein guter Schüler und miserabel in Deutsch“, gesteht Uricher lachend. Dass ausgerechnet er einmal Kommunikationsmanager werden würde, hätte er damals nicht für möglich gehalten. Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium der Wessenberg-Schule in Konstanz begann er, in Heidelberg Geografie zu studieren. „Ich war noch nie so weit nördlich.“

Von dort führte ihn sein Ausbildungsweg über Mainz, Rotterdam und Wiesbaden nach Österreich zu seiner ersten Arbeitsstelle in einer Agentur für Sportsponsoring. 2014 kam er dann nach Zürich zu Unicef, der Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen.

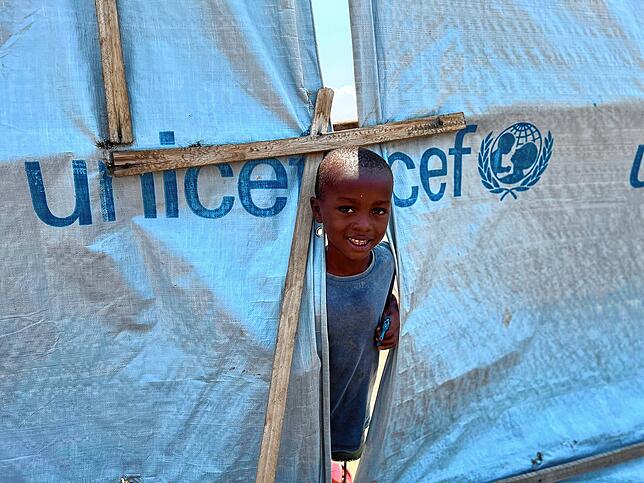

Seither hat er bei Einsätzen in Brennpunktgebieten vor allem Leid und Elend gesehen. Einer der ersten war in Burundi, dem ärmsten Land der Welt, wo Hunger, Armut und die Verrohung der Gesellschaft das Leben bestimmen und Kinder ausgebeutet und missbraucht werden. Von 1993 bis 2005 herrschte in Burundi Bürgerkrieg, von dessen Folgen sich das Land bis heute kaum erholt hat. Hilfsorganisationen versuchen, an solchen Orten die größte Not zu lindern.

Während die Helfer in anderen Bürgerkriegsländern oft mit kugelsicherer Weste und in gepanzerten Fahrzeugen unterwegs sind, hat das Budget im Sudan dafür nicht gereicht, sagt Uricher. Man weiß nie, was passiert. Sudan, Gaza und Haiti gelten momentan als die drei gefährlichsten Orte mit der höchsten Risikostufe, hierher dürfen Familienangehörige nicht mitkommen.

Unicef-Einsätze in Krisengebieten

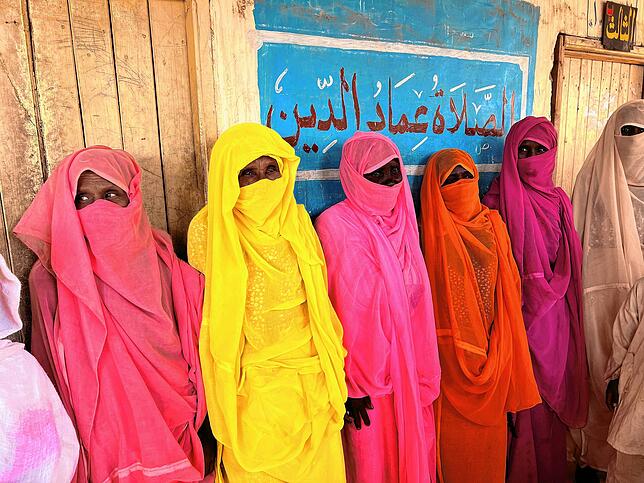

Die Menschen im Sudan seien eigentlich als fröhlich bekannt, erzählt der Reichenauer. Inzwischen ist jedes Lächeln verschwunden. „Die Frauen leiden am meisten, sexuelle Gewalt wird wie in anderen Kriegsländern als strategische Waffe eingesetzt.“ Mit fünf bis acht Kindern fliehen sie durch die Wüste in die Flüchtlingslager, wo sie auf engstem Raum, aber in Sicherheit leben. Aber auch die Kinder sind durch die ständige Gewalt traumatisiert, zucken bei lauten Geräuschen zusammen und beginnen zu weinen, erzählt der Mann von der Insel im Bodensee.

90 Prozent der Schulen sind geschlossen, Bildung fast nicht möglich. „Wir können dann vor allem die Mädchen nicht mehr erreichen“, bedauert Uricher. Und das in einem Land, in dem die Beschneidung noch üblich ist. Aber sie wollen lernen, beobachten die Helfer immer wieder. Bezeichnend sind ihre Berufswünsche: Die Mädchen wollen Lehrerin oder Krankenschwester werden, die Jungen sehen sich als Soldat oder Polizist.

Die Aussichtslosigkeit macht auch den Helfern zu schaffen. Die Hilfsprojekte sind heillos unterfinanziert, aus Zeltstädten werden sogenannte Townships, im Grunde Barackensiedlungen, und Flüchtlingswellen seien auch in Europa zu erwarten, sagt Uricher. „Ich werde immer bescheidener.“ Man lerne das zu schätzen, was man hat. „Die Insel ist ein geschützter Raum, wie ein Kokon“, sagt er. „Hier steht die Zeit still.“

Während er noch sandige Schuhe aus dem Sudan hat, unterhält er sich hier im Supermarkt über den SV Reichenau und sammelt im Garten die letzten Äpfel. Trotzdem zieht es ihn immer wieder in die hoffnungslosesten Hilfsgebiete, sagt er. „Man spürt sich dort mehr als zu Hause.“ Von seiner Familie verabschiedet er sich jedes Mal, als würde er sie zum letzten Mal sehen.

Der Heilige Christophorus ist immer dabei

Die Helfer sind zwar gut gesichert, trotzdem bleibt vor allem die Angst, eine Verletzung oder Krankheit zu erleiden, da man nicht so schnell aus dem Land herauskommt und die Versorgung vor Ort schlecht ist, sagt Uricher. Als ganz persönlichen Schutz hat er einen Anstecker mit dem Heiligen Christophorus, dem Schutzpatron der Reisenden, dabei. Diesen hat er mit 18 von seinem Vater fürs Auto bekommen. „Ich bin nicht sonderlich gläubig, aber dieser Anstecker bedeutet mit viel.“

Von seiner Frau und den Kindern findet er während seines Aufenthalts in der Fremde immer wieder Briefe, die sie vor seiner Abreise in seinem Koffer versteckt haben. Während er bei seiner Rückkehr aus Afrika mit seinen lokalen Märkten stets Mitbringsel wie einen Elefanten aus Messing oder Schnitzereien für die Familie dabei hat, gab es aus dem Sudan nichts. „Da ist einfach nichts mehr.“

Seine Erfahrungen gibt Uricher auch in Vorträgen an Schulen und Universitäten weiter und versucht, Wertschätzung auch für die kleinen Dinge des Alltags zu vermitteln. „Wir leben hier in einem Schlaraffenland.“