Er hat sich verändert: ein Bart sprießt in Martin Stengeles Gesicht, der vor dem Aufbruch zur Atlantik-Überquerung noch nicht vorhanden war. Der 54-Jährige aus Orsingen-Nenzingen war im Dezember zum härtesten Ruderrennen der Welt angetreten: von La Gomera, was zu den Kanarischen Inseln zählt, bis nach Antigua in der Karibik. 3000 Seemeilen allein auf dem Meer, die mit schierer Muskelkraft und hoffentlich günstiger Strömung zu bewältigen sind.

Martin Stengele hat sie nicht geschafft – jedenfalls nicht in seinem Ein-Mann-Ruderboot. Etliche Widrigkeiten erschwerten seine Reise, vom gebrochenen Ruder bis hin zu starkem Wind. Seit Ende Januar ist er wieder in Deutschland. Dieser Tage steigt er wieder in seinen Beruf als freiberuflicher Sportlehrer ein. Das Abenteuer, auf das er jahrelang hinfieberte, das er mit viel Zeit- und Geldeinsatz vorbereitet hat – es ist nicht geglückt. Als gescheitert würde er es trotzdem nicht bezeichnen.

Das kleine hellblaue Boot kam vom Weg ab

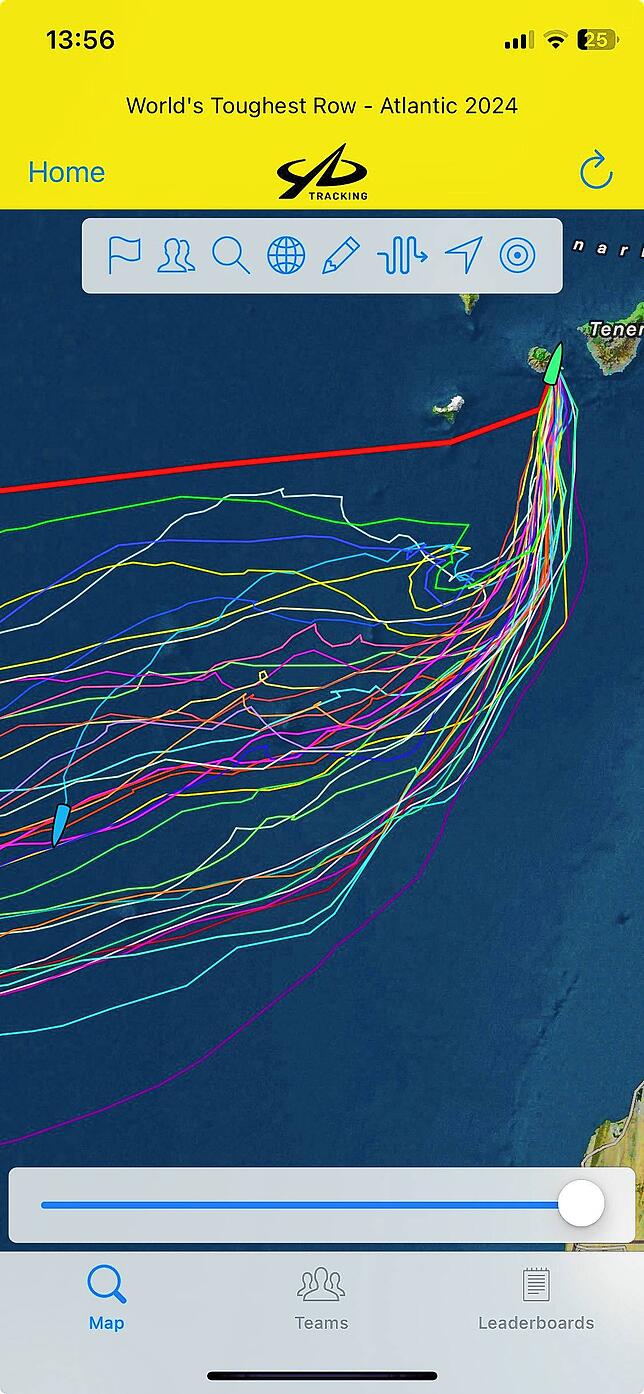

Denjenigen, die Martins Unterfangen aus der Heimat mitverfolgt haben, konnte schon bange werden, beim Blick auf die Karte mit den kleinen Bootsymbolen, die der Veranstalter der Atlantic Challenge, täglich im Internet aktualisierten. Martins hellblaues Boot schlug gleich von Anfang die scheinbar falsche Richtung ein.

Das allerdings war volle Absicht. In Erwartung eines Sturms war das Rennen einen Tag früher als geplant gestartet. Die Ruderer sollten ein Stück nach Süden gelangen, bevor sie die Winde abtreiben würden. Martins Chancen, im Ein-Mann-Boot rechtzeitig vom Fleck zu kommen, standen von Anfang an schlecht.

Zickzack-Linie auf der Karte

Die ersten beiden Nächte ruderte er durch. Dann kam der Starkwind. Drei bis fünf Meter hohe Wellen trafen auf seine hochseetaugliches Spezialboot. Die Strömung trieb ihn ein Stück zurück. Auf der Karte mit den kleinen Bootsymbolen ist das als Zickzack-Linie zu sehen. Trotzdem sei er da noch auf Kurs gewesen.

Weil er Probleme mit dem Strom hatte, musste er alle Geräte ausschalten, bis auf das AIS-Signal, das vor allem dem Kollisionsschutz dient. Das bedeute, dass neben 14 Stunden rudern täglich auch noch das händische Ausrichten des Steuers zu erledigen war und das Auspumpen des Fußraums. „Ich hatte so viel zu tun, dass ich nicht mehr richtig zum Trinken gekommen bin“, berichtet Martin Stengele. Durch den Flüssigkeitsverlust fiel auch das Essen schwerer – und letztlich fehlte ihm dadurch die nötige Energie.

Dann versagt die Technik

Zuletzt traf ihn auch der Verlust seines AIS-Signals (Automative Identification System). Das braucht eigentlich jedes Boot, um von anderen erkannt zu werden, vor allem so eine Nussschale wie sein Boot, kann sonst leicht übersehen werden. „Du bist wie ein blinder Fleck, der über den Atlantik fährt“, sagt Martin.

Die beiden Freundinnen, die seinen Instagram-Account während der Reise pflegten, mussten seinen Fans kurz vor dem Jahreswechsel eine traurige Nachricht übermitteln: Für Martin sei die Challenge beendet, er halte, unterstützt vom Sicherheitsteam Kurs auf die Kapverden. „Für einige mag es wie Scheitern aussehen, für uns ist es das Gegenteil“, schrieben Alina und Judith.

Rennleitung rät zum Abbiegen

Die Rennleitung hatte sich bei ihm gemeldet – und empfohlen abzubrechen. „Der Sicherheitsoffizier des Veranstalters hat mir das nahegelegt“, erzählt Martin. Die Nachricht kam überraschend. „Ich hab schon gemerkt, dass ich zu langsam bin, aber die Konsequenz war mir nicht klar.“

Ordentlich vom Kurs abgetrieben und mit einigem Rückstand hätte er noch 130 Tage zum Ziel gebraucht. So viel Nahrung hatte er gar nicht dabei. Richtung Kapverden zu rudern und sich auf dem letzten Stück von einem dorthin beorderten Segelboot ins Schlepptau nehmen zu lassen war also die einzige vernünftige Alternative.

Woran lag‘s? Was bedeutet das Ausscheiden? Das sagen Organisatoren und Freunde

Eine physische und psychische Grenzerfahrung

Die Enttäuschung hat Martin Stengele inzwischen verarbeitet. „Ich kann jetzt richtig einstufen, was ich erlebt habe“, sagt er. Im Nachhinein würde er ein paar Dinge anders machen, zum Beispiel mehr Flüssignahrung einpacken, weil die leicht konsumierbar ist. Vielleicht sei er auch nicht fürs Solorudern gemacht. Besonders die Nächte allein auf hoher See hinterließen einigen Eindruck. „Das hat schon einiges mit mir gemacht: Du siehst nichts, hörst aber allerhand.“ Das habe ihm schon Angst gemacht.

Was der Extremruderer erlebte, war eine psychische Grenzerfahrung. „Man denkt an sehr vieles.“ Auch an die verstorbene Schwester und den verstorbenen Vater. Auch an Jesus habe er gedacht, dabei ist er vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. „Man sucht einen Halt.“ Im endlosen schwarzen Ozean nicht einfach.

Nicht mehr zu rudern war noch schlimmer

Auch tagsüber, wenn scheinbar alles gut läuft, kann immer etwas geschehen. „Du ruderst, hast schönes Wetter, die Sonne scheint, die Welt ist in Ordnung – aber gibt so viele Dinge, die passieren können.“ Das Wetter kann umschlagen, die Technik ausfallen. „Die Situation kann sich innerhalb von Momenten zur Katastrophe entwickeln.“ Was er davon mitnimmt in sein normales Leben: „Wenn irgendwas ansteht, dann mach es sofort. Nicht warten, man lernt sich gleich darum zu kümmern. Weil du nicht weißt, was sich daraus entwickelt.“

Am meisten zugesetzt haben ihm dann aber weder die einsamen, schwarzen Nächte, noch die extreme körperliche Anstrengung, sondern die letzte Etappe, auf der sein Ausstieg schon feststand. Zwei Tage ruderte er weiter in den Süden Richtung Kapverden, dann wurde er von der Strömung weggetrieben, Rudern machte keinen Sinn mehr.

Zum Nichtstun verdammt

Es folgten drei Tage des Abwartens, auf Position gehalten durch den Fallschirm-Treibanker, bis ihn das Segelboot einsammelte. Und auch dann musste er noch mal zweieinhalb Tage auf seinem Ruderboot ausharren, das im Schlepptau war, aber gesteuert werden musste.

„Da wollte ich nicht mehr auf dem Wasser sein“, sagt Stengele. Auf dem Boot bleiben zu müssen, sei mental sehr anstrengend gewesen. Kein Buch, um sich abzulenken. Die zusammengestellte Playlist war kürzer als gedacht. Vom ständigen Sitzen bekam er Kreuzschmerzen. Da sei er kurz davor gewesen, sich selbst aufzugeben, schildert er. Das Motto „Gib niemals auf“ sei eigentlich unvollständig. Richtiger müsste es heißen: „Gib dich niemals auf“.

Und dann ist nochmal alles anders

Am 11. Dezember war er von La Gomera losgerudert. Am 29. Dezember musste er seinen ursprünglichen Plan abbrechen. Bis zum 1. Januar ruderte er Richtung Kapverden weiter. Am 5. Januar kam er dort im Schlepptau des Seglers an.

Da schien die Reise vorbei zu sein. Seine Schwester habe von zuhause einen Rückflug für ihn gebucht. Stengele verbrachte die Tage auf der Insel damit, sein Boot in Ordnung zu bringen und für die Heimreise im Container vorzubereiten. „Es hat eine Woche gedauert, bis ich das Schaukeln losgeworden bin.“ Nebenbei machte er ein paar Bekanntschaften, fand Anschluss bei deutschen Seglern.

Atlantiküberquerung erfüllt

Am Tag, an dem er zurückfliegen sollte, kam dann nochmal eine überraschende Wende. Ein Bootsbesitzer, den er flüchtig kennengelernt hatte, fragte ihn, ob er nicht mitfahren wolle auf seiner Motorjacht – von den Kapverden nach Grenada in den Karibik. Kurzentschlossen nahm Stengele das Angebot an. „Die Atlantiküberquerung ist damit erfüllt“, sagt er und lacht. Wenn auch auf leicht andere Weise als geplant.

Seit Ende Januar ist er wieder in Deutschland, die Schwielen vom Rudern sind schon wieder abgeklungen. Jetzt beginnt sein gewohntes Leben als Sportlehrer wieder. Ein Buch will er schreiben und Vorträge halten, bei SWR-Leute und bei einem Podcast war er schon zu Gast.

Am Freitag wird er am Galaabend für die Teilnehmer des Rennens in London teilnehmen. Auf das Wiedersehen mit einigen seiner Mitstreiter freut er sich schon. Zwei Bayern hätten ihn kurz vor Erreichen von Antigua angerufen. Das freute ihn. Neid? „Keine Spur“, sagt Stengele, und man spürt, er meint es so.

Ein erneuter Versuch? Aber nicht alleine

Ist die Mission Atlantic Challenge für ihn damit beendet? Vorerst ja, aber er schließt nicht aus, dass er es eines Tages nochmal versuchen könnte. Erstmal stehe aber der Beruf im Vordergrund. Sein Boot will er auf jeden Fall verkaufen. Zumal er wohl auch nicht mehr alleine antreten würde. „Ein erster Mitruderer wäre da“, meint er. Sein Neffe hat schon Interesse angemeldet.

Trotz der vielen Zeit und dem Geld, das er ins letztlich gescheiterte Projekt gesteckt hat, trotz der Negativ-Erlebnisse bereut Stengele sein Abenteuer nicht. „Ich habe mich neu kennengelernt“, sagt er. Auch wenn es Phasen gab, in denen er es gern beendet hätte, sieht er sich bestätigt. „Ich bin schon wirklich stolz auf mich, es soweit gebracht zu haben.“ Auch mit dem vielen Zuspruch, den er seither erhalten hat, wurde ihm im Nachhinein klar: „Ich hab auf eine andere Art Mut bewiesen.“