Vor dem Morgen des 30. Juni graut Alain Besserer schon seit langem. Er wird hart für ihn und seine Kollegen sein. Ganz anders als jeder andere Morgen seit 28 Jahren, an denen er zur Arbeit ins Atomkraftwerk Fessenheim gekommen ist. Beim Betreten des Gebäudes fällt sein erster Blick immer auf die Messstationen, sagt er. Sie zeigen an, wie viel Megawatt Strom die beiden Reaktoren produzieren. „Der eine steht seit 22. Februar, als der erste Reaktor vom Netz ging, auf null. Am Dienstagmorgen wird auch der zweite null anzeigen. Das wird heißen: Es ist vorbei.“

Fast liebevoll klingt der 51-jährige Techniker, wenn er vom Kraftwerk in Fessenheim spricht. Hier begann seine Karriere beim französischen Energieerzeuger Électricité de France (EDF). Dass es nun als ältestes und erstes in Frankreich definitiv abgeschaltet wird, ist für Besserer eine rein politische Entscheidung: „Wir sind wirtschaftlich profitabel und werden den höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht.“

Ja, natürlich sei da die offene Frage um die Entsorgung von radioaktivem Material. Aber es gebe Lösungen. Kernenergie sei umweltfreundlich, da sie kein CO2 ausstoße – anders als die Kohlekraftwerke, auf die Deutschland setze, um die Energiewende zu meistern.

Besserer deutet in Richtung Osten: Nur einen guten Kilometer liegt die deutsche Grenze entfernt. Und dort drüben, auf der anderen Seite des Rheins, wie auch in der knapp 40 Kilometer entfernten Schweiz, befinden sich die schärfsten Kritiker der Kernkraft. Würde ein Unfall passieren, die Menschen wären dort genauso stark betroffen wie in Frankreich.

Besserer hingegen ist davon überzeugt, dass dieses Akw eigentlich noch Jahre laufen könnte. „Die Leute haben Angst, weil ihnen keiner erklärt, wie ein Reaktor funktioniert. Ich kenne ihn in- und auswendig und kann sagen: Er ist sicher.“

Stresstest im Elsass

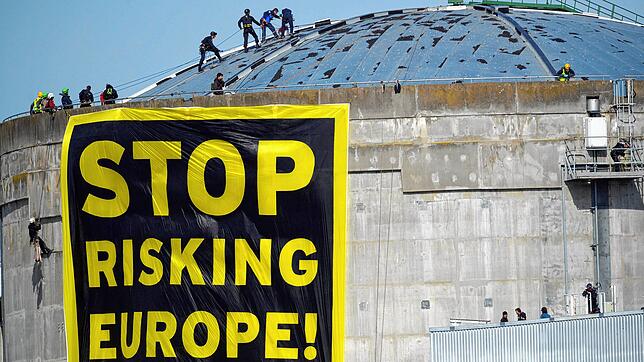

Atomkraftgegner sehen dies naturgemäß anders. Seit das Werk 1977 den Betrieb aufnahm, gab es Proteste, Hungerstreiks, Klagen vor Gericht. Nach der Katastrophe von Fukushima 2011 ließ die EU auch in Fessenheim einen Stresstest durchführen. Die Atomexperten betonten in ihrem Bericht bereits bekannte Gefahren wie die zweifelhafte Erdbebensicherheit und eine mögliche Überflutung durch den Rheinkanal. Die französische Vereinigung „Sortir du nucléaire“ („Aus der Nuklearenergie aussteigen“) beklagt, dass zahlreiche Elemente wie das Abklingbecken oder die Betonplatte unter dem Reaktordruckbehälter altern.

Hinzu kämen die Risiken durch einen möglichen Terroranschlag und die zahlreichen Pannen, die sich hier ereigneten. „In allen Kernkraftwerken gibt es Zwischenfälle. Die hatten wir immer im Griff“, sagt Alain Besserer. Tatsächlich wurde der Reaktor am Freitag ungeplant automatisch heruntergefahren, wie der Betreiber EDF dazu mitteilte. Eine Ursache dafür wurde zunächst nicht genannt.

Gut für die CO2-Bilanz

Lange stand die öffentliche Meinung in Frankreich hinter der Atomkraft, angetrieben vom vergleichsweise günstigen Strompreis und dem Credo von Frankreichs Unabhängigkeit in Energiefragen, das schon Präsident Charles de Gaulle ausgab. Je Einwohner stößt Frankreich nur gut halb so viel CO2 aus wie Deutschland.

Doch seit der Nuklearkatastrophe in Fukushima wachsen die Zweifel. So ist die Debatte um die Gefahr der Kernkraft auch ein ideologischer Krieg, der unter anderem in Fessenheim ausgetragen wird und als dessen Verlierer sich nun diejenigen sehen, die hier arbeiten und leben. Mehr als 2000 direkte und indirekte Jobs garantierte das Kraftwerk.

Noch herrscht Wohlstand in Fessenheim

Robuste Einfamilienhäuser mit hübschen Gärten prägen das elsässische Dorf. Es gibt eine Mediathek, ein Museum, Tennis- und Sportplätze, rund 30 Vereine und eine Mittelschule – ein umfassendes Angebot für ein Dorf mit 2400 Einwohnern. Doch ob diese hohe Lebensqualität ohne das Kraftwerk erhalten werden kann, ist ungewiss.

Die Ankündigung von Präsident Emmanuel Macron, das Kraftwerk zu schließen, habe sich angefühlt wie ein Schlag auf den Kopf, sagt eine Bedienung im Restaurant „Au Bon Frère“, „Zum Guten Bruder“, das an der Hauptstraße liegt. „Die Arbeiter machen bei uns ein Drittel des Umsatzes aus. Auf den müssen wir dann verzichten“, sagt sie und hebt resigniert die Schultern.

Das Versprechen, den Anteil der Kernenergie in Frankreich bis 2025 von mehr als 70 auf 50 Prozent zu senken, stammt ursprünglich vom sozialistischen Präsidenten François Hollande, der damit 2012 den Grünen in seiner Regierung entgegenkam. „Am Abend seiner Wahl hat mein damals achtjähriger Sohn geweint und gesagt: Papa, du verlierst deine Arbeit“, erzählt Alain Besserer.

Hollande versprach, andere Energiequellen wie die Wasserkraft (derzeit elf Prozent), Gaskraftwerke (sieben Prozent), Windräder (sechs Prozent) und Solaranlagen (zwei Prozent) auszubauen. Da dies aber Zeit in Anspruch nimmt, knüpfte er die Stilllegung des Akw Fessenheim zur Kompensierung an die Eröffnung eines Europäischen Druckwasserreaktors (EPR) der dritten Generation in der Normandie. Doch nach etlichen Verzögerungen heißt es inzwischen, der Bau werde nicht vor 2023 fertig und zwölf Milliarden Euro statt der ursprünglich veranschlagten 3,3 Milliarden Euro verschlingen.

Euphorie in Deutschland

Trotzdem beschloss Hollandes Nachfolger Macron im Herbst 2018, das Akw Fessenheim bis Sommer 2020 zu schließen, auch wenn er das Ziel, den Kernenergie-Anteil zu reduzieren, auf 2035 verschob. Bis dahin sollen zwölf weitere der 58 Reaktoren in 19 Atomkraftwerken abgeschaltet werden.

Die Reaktionen in Deutschland waren euphorisch. Es handele sich um einen „erfreulichen Schritt“, für den man sich seit Jahren eingesetzt habe, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).

„Aktive Euthanasie“

Für ihn werfe das die Frage auf, wie souverän Frankreich eigentlich entscheide, sagt Fessenheims Bürgermeister Claude Brender. Trotz seines gutmütig wirkenden Lächelns scheint sein Zorn schnell durch. Bei der Abschaltung des Akw handele es sich um „aktive Euthanasie“, sagt der 60-Jährige: „Man tötet einen Teil von uns.“ Er selbst sei in Fessenheim aufgewachsen, das Atomkraftwerk gehöre „wie ein Familienmitglied“ dazu und habe ermöglicht, dass sich ein entlegenes 900-Einwohner-Dörfchen zu einem dynamischen Standort entwickelte, der tausende Jobs schafft. Er halte die Kernkraft für „die Energieform der Zukunft“: Zweifel daran lässt er schlicht nicht zu.

Unklar bleibt, was aus dem Areal wird. Bereits 2019 vereinbarten Deutschland und Frankreich ein gemeinsames „Gebiets-Projekt“, doch für Brender ist das bislang „nicht mehr als ein wohlklingender Name“. Eine deutsche Teilnahme sieht er skeptisch, auch aufgrund des unterschiedlichen Steuer- und Finanzrechts beider Länder. Und dass der Vorschlag eines „Technozentrums“ von EDF, das Metallkomponenten aus verschiedenen Kraftwerken dekontaminiert und recycelt, rechts des Rheins abgelehnt wurde, ärgert ihn: „Was dürfen wir eigentlich noch selbst entscheiden?“

Doch ohnehin geht das Ende Schritt für Schritt vonstatten: Der komplette Abbau wird 15 Jahre dauern und die Zahl der EDF-Mitarbeiter nur nach und nach reduziert, so dass während der Phase der Entfernung der Brennelemente bis 2023 noch rund 300 bleiben. Unter ihnen ist auch der Techniker Alain Besserer. Doch ab Dienstag, sagt er, werde seine Arbeit nicht mehr dieselbe sein. „Wir sind eigentlich dafür da, Strom zu erzeugen und nicht dafür, ein Kraftwerk abzubauen.“