Fessenheim: Dieser Name steht aus Sicht der Kernkraftgegner für einen langen Kampf. 1977 gingen die beiden Druckwasserreaktoren ans Netz. Heute ist es der älteste Meiler Frankreichs, und er liegt gerade 25 Kilometer von Freiburg entfernt. Über viele Jahre hinweg wiesen Kritiker immer wieder auf die Risiken hin, die unter anderem der Standort in einer der aktivsten Erdbebenzonen Europas mit sich bringt.

Die Sorgen über einen Super-Gau in Fessenheim, der zuletzt mit der Katastrophe von Fukushima 2011 genährt wurde, dürften jetzt beendet werden. Am Samstag soll der erste Block vom Netz gehen, am 30. Juni der zweite. Dann könnte das Kernkraftwerk Geschichte sein.

Auch ein Verdienst Deutschlands

Man muss vorsichtig sein, denn das Tauziehen um ein Aus von Fessenheim war in den letzten Jahren gespickt mit politischen Ankündigungen der französischen Regierung, die dann immer wieder kassiert wurden. Dass es nun endgültig sein soll, ist einerseits ein Verdienst der Atomkraftgegner auf beiden Seiten des Rheins, die auch mit Hilfe von Greenpeace immer wieder auf den Pannen-behafteten Zustand des Meilers aufmerksam machten.

Anteil daran dürften aber auch der Atomausstieg in Deutschland haben und ein gewisser Druck durch die baden-württembergische Landesregierung auf Paris. So hält der landeseigene Energieversorger EnBW 17,5 Prozent am Kernkraftwerk Fessenheim, wie im übrigen auch ein Schweizer Konsortium mit 15 Prozent.

Der Abschaltung des Meilers im Elsass war das Aus des Reaktors im Schweizerischen Mühleberg am 20. Dezember vergangenen Jahres vorausgegangen. Das zweitälteste Kernkraftwerk der Eidgenossenschaft soll nun zurückgebaut werden.

Allerdings zeigt schon der Zeitplan, wie monströs die Kernkrafttechnik für Menschen ist. „Die Brennstäbe müssen noch vier Jahre lang abkühlen,“ sagt Simon Banholzer, Leiter des Fachbereichs Atomenergie bei der Schweizerischen Energiestiftung in Bern. Das bedeutet, dass am ganzen Primärkreislauf für die nächsten Jahre keine Arbeiten stattfinden können. Geschweißt und geschraubt werde zunächst nur im Außenbereich.

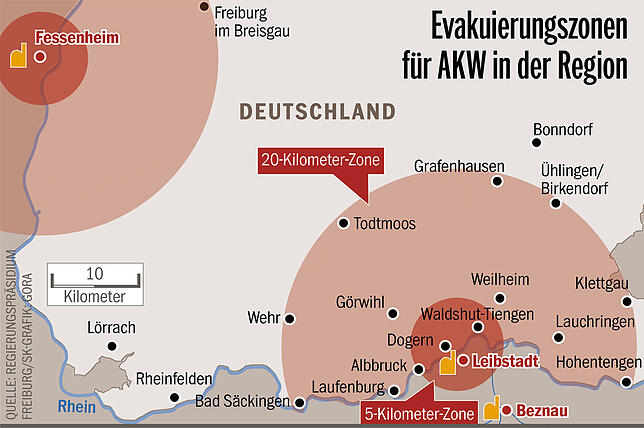

Damit verbleiben noch drei weitere Kernkraftwerke in der Region: die Meiler Beznau, Gösgen und Leibstadt in der nördlichen Schweiz. Glaubt man dem Betreiber Axpo, so könnte für die ältesten Reaktoren Beznau I und II in den Jahren 2029 und 2031 das Ende kommen. Dann werden sie 60 Jahre lang in Betrieb sein. Gerade der letzte dreijährige Stillstand von Block I aus Sicherheitsgründen dürfte Axpo viel Geld gekostet haben.

Eine offizielle Bekanntgabe der Abschalt-Termine gibt es freilich nicht. „Wir haben keine Sicherheit, dass es so kommt“, sagt Banholzer. Er hofft indes auf den Erfolg einer Klage vor dem Schweizer Bundesgericht. Nach Ansicht der SES können nämlich beide Blöcke in Beznau den Strahlenschutz im Falle eines Erdbebens nicht gewährleisten.

Bleiben noch die Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt, für die es bislang ebenfalls keine Abschalt-Szenarien gibt. Gösgen an der Aare im Kanton Solothurn, 1979 in Betrieb genommen, gilt laut SES als das stabilste aller Schweizer Kernkraftwerke. Dagegen kam es im neuesten Kernkraftwerk Leibstadt gegenüber von Waldshut (1984 in Betrieb genommen) schon mehrfach zu vorübergehenden Abschaltungen. Beide Kernkraftwerke wären erst nach 60 Jahren abgeschrieben, also 2039 (Gösgen) oder 2044 (Leibstadt), solange ist ein Betrieb mindestens denkbar.

Offen ist, ob die Schweiz einen Ausstieg aus der gesamten Kernkraft derzeit verkraften könnte. Aus Sicht der Schweizer Energiestiftung wäre das mit Augenmaß kein großes Problem. So habe die Schweiz bis ins letzte Jahr hinein einen Stromüberschuss erzielt und diesen an die Nachbarn exportiert, sagt Energieexperte Simon Banholzer.

Zwar habe es nach der Abschaltung von Mühleberg einen kleinen Importbedarf gegeben. Es gäbe aber noch große Kapazitäten bei Solaranlagen, so Banholzer. Zudem, sei die Schweiz längst fest integriert in das europäische Energienetz. Allerdings gibt er zu bedenken: „Wenn wir alles abschalten und bei den Erneuerbaren gar nichts tun würden, hätten wir vielleicht Probleme.“