Gäbe es auf der Dauerbaustelle der frühmittelalterlichen Klosterstadt Campus Galli einen Abt, dann hätte er schon eine eigene Stube in einem Gebäude, das teils aus Stein, teils in Lehmbauweise ausgeführt ist. Die Stube wäre mit ihren roh behauenen Holzwänden zwar noch etwas karg. Aber das wird sich schnell ändern.

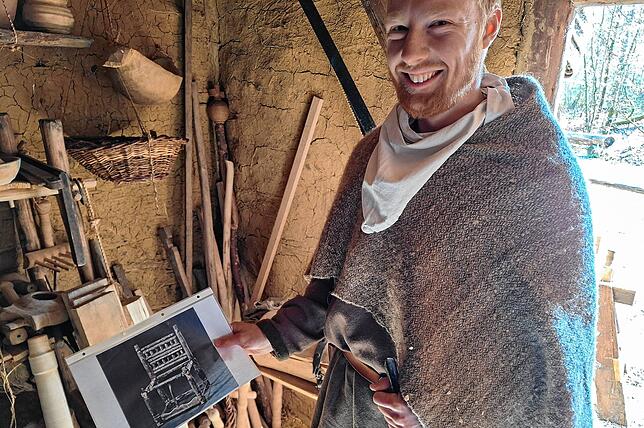

Am Mobiliar arbeitet wenige Meter von Abtshaus entfernt Linus Witzel an seiner stromlosen Drechselbank, die er mit einem Fußpedal antreibt, so wie es im 9. Jahrhundert üblich war.

Sein Bauingenieurstudium an der Uni Dresden hat der junge Mann unterbrochen, um sich auf dem Campus dem Tischlern von Möbeln zu widmen. Witzel zeigt das Foto eines Lehnstuhls, wie er vor 1200 Jahren einem höheren Geistlichen gefallen haben könnte. Das ist seine Vorlage.

„Das ist ein tolle Arbeit“, sagt Hannes Napierala, seit elf Jahren Geschäftsführer des Klosterstadt-Projekts. „Beim Möbelbau sieht man, dass etwas vorangeht.“ Wer die wachsende Klosterstadt im Linzgau jährlich besucht, kann den Baufortschritt schwerlich ignorieren.

Legt man zugrunde, dass von den 50 fest angestellten Kräften des Campus Galli nur 25 Handwerker sind, dann ist es umso erstaunlicher, was aus dem früheren bewaldeten Gelände alles an Gebäuden und Handwerkerhütten herausgewachsen ist.

Nachtfrost könnte dem Mörtel schaden

Seit dieser Woche läuft auf dem Campus die Sommersaison, das Handwerkerleben kommt in Gang, nur die Mauerer halten sich noch zurück, weil Nachtfrost dem feuchten Mörtel schaden könnte.

Dafür hat Finnja Körkel den offenen Kamin ihrer Hütte eingeheizt und bearbeitet mit einem Abzieheisen die Kanten ihrer Schindeln. Der Bedarf ist groß. Für neue Eindeckungen wird auf Vorrat gearbeitet.

Besucher können inzwischen erkennen, dass das langsame Werden der Klosterstadt einem roten Faden folgt. Diesen macht Hannes Napierala anschaulich, in dem er an den heiligen Gallus erinnert. 612 begann er in der waldigen Gegend des heutigen St. Gallen mit dem Bau einer hölzerne Kapelle. Sie wurde die Keimzelle des künftige Klosters, umgeben von einfachen Hütten, in denen die Mönche lebten.

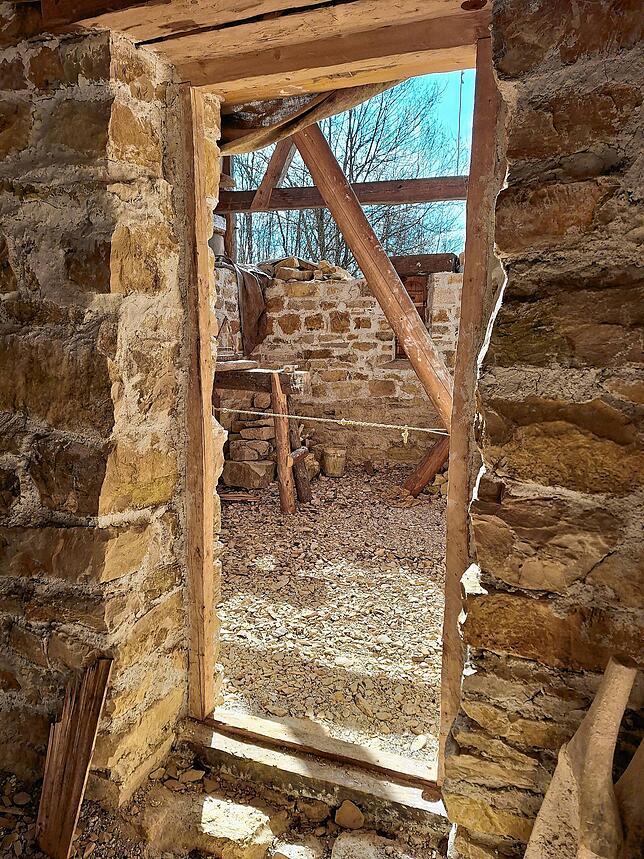

Der historischen Entwicklung folgt das Projekt bei Meßkirch. Nach dem Tod des Gallus und der um sich greifenden Verehrung seiner Reliquien wurde eine Art Klein-Kloster errichtet, dessen Kirche ebenfalls klein aber schon aus Stein und Lehm gebaut wurde. Genau dafür wird auf dem Campus in diesem Jahr das Fundament gelegt.

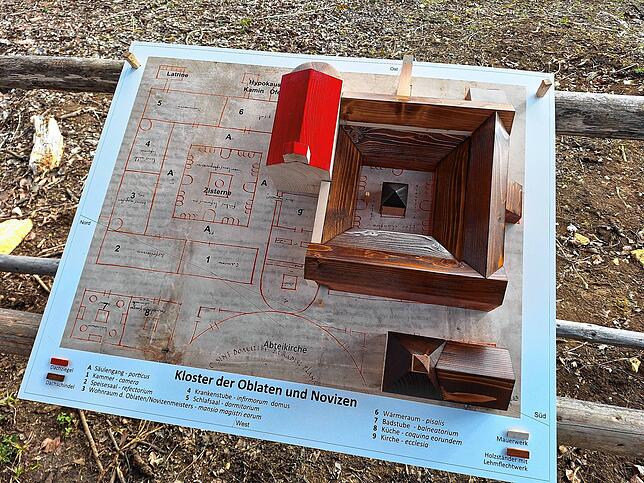

Ein Modell zeigt den nächsten Neubau

Das macht ein hölzernes Modell deutlich, das man vor der künftigen Baufläche für das Oblaten- und Novizenhaus aufgestellt hat, damit die Besucher das Vorhaben plastisch erfassen.

„Wir rechnen mit einer Bauzeit von acht Jahren“, sagt Hannes Napierala. Vielleicht könne man es auch in fünf schaffen. Das wäre ein großer Erfolg, denn dieser Bau ist mächtig. Es entsteht eine Vierflügel-Anlage mit Kreuzgang und einer Kantenlänge von 20 bis 25 Metern.

Ausschließlich den Oblaten (Klosterschüler) und Novizen (angehende Mönche) diente dieser Bau allerdings erst nach vollendeter Bauphase der Gesamtanlage. Bis dahin war das zweistöckige Gebäude für die Nutzung durch alle Klosterangehörigen da. Denn im Abtshaus, das seiner Fertigstellung im Innern entgegensieht, gibt es nur eine Stube, einen Lagerraum und die Küche mit Herd und Ofen.

Dort können sich die Besucher bereits umsehen, sie betreten aber noch eine Baustelle, weil die steinerne Küchenwand noch bis unter den Dachfirst aufgemauert werden muss. „Dazu werden wir ein Gerüst bauen müssen“, sagt Hannes Napierala. Im Speicher, der im Zuge des Ausbaus entsteht, wird Holz zum Bau von Möbeln und Fensterläden gelagert werden, denn das muss gut durchtrocknen.

So folgt die Verwirklichung des berühmten St. Galler Klosterplans einem unsichtbaren zweiten Bauplan, der der historischen Logik und wirtschaftlichen Notwendigkeiten folgt. Denn die Klöster mussten im Mittelalter auch landwirtschaftliche Betriebe sein, die ihr Personal ernähren konnten.

Hühner sind sicher vor dem Fuchs

Für die eierlegenden Hühner wurde im Campus Galli vergangenes Jahr ein umfriedeter und fuchs-sicherer Stall fertig. Ein Demo-Objekt bleibt dagegen die überdachte Latrine hinter dem Abtshaus. Ein Probesitzen auf der Holzplatte mit fünf kreisrunden Sitzplätzen zeigt, dass die Konstruktion praxistauglich ist.

Toilettenpapier hatten die Mönche freilich nicht, was genau sie benutzten, ist unklar. „Schriftlich gibt es zu diesem Thema nichts“, sagt Geschäftsführer Napierala und grinst.

Dass der St. Galler Plan nicht im eigentlichen Sinne ein Plan ist, sondern nur ein Konzept, steht seit längerem fest. Allerdings gibt er über Vielfalt von Gebäuden Auskunft. Details bleiben im Dunkeln.

Fußbodenheizung wie bei den Römern

Das wird zu einer Herausforderung, wenn etwa für den neuen Novizentrakt ein Hypokausten-Ofen errichtet werden soll, eine Art antik-mittelalterliche Fußbodenheizung, die schon den Römern bei der Erwärmung von Villen diente.

Die Kanäle dafür werden unter dem Boden des Neubaus verlegt. „Wir sind gespannt, ob das dann alles funktioniert“, sagt Hannes Napierala. Die neuen karolingischen Handwerker müssen Erfahrungen aufbauen, die damals niemand für sie festgehalten hat.

Aber es gibt Gottseidank die Archäologen und Bauhistoriker. Die wissen inzwischen, dass nicht nur die Römer wie am Fließband Ziegel gebrannt haben, sondern auch die Karolinger-Leute ein halbes Jahrtausend später. Zur Freude der Campus-Handwerker. Sie werden die künftige Kirche am Novizenbau mit Leistenziegeln eindecken – große flächige Teile, die an den Kanten mit gewölbten Ziegeln verbunden werden.

Neue Motivationsschübe

Das Vorantasten durchs Dickicht der Baugeschichte bringt immer neue Motivationsschübe in den Wald bei Meßkirch. Inzwischen gibt es sogar Hinweise auf karolingische Glasfenster. Das macht Lust auf mehr. „Wir gehen Schritt für Schritt“, sagt Hannes Napierala. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.