Die Bombe ist geplatzt. „Der Bundesrat hat sich entschieden, die Verhandlungen um ein institutionelles Abkommen mit der EU zu beenden.“ Aufgrund der nicht lösbaren Differenzen bei den Streitpunkten Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz und staatliche Beihilfen und nach Konsultationen habe man sich zu diesem Schritt entschieden. Die Staatssekretärin und Chefunterhändlerin der Schweiz, Livia Leu, habe den Brief der Chefunterhändlerin persönlich überreicht.

EU will keine neuen Verhandlungen

Die EU reagierte prompt: „Ohne dieses Rahmenabkommen wird diese Modernisierung der laufenden Beziehungen unmöglich“, heißt es seitens der EU-Kommission. Die Botschaft ist unmissverständlich: Neue Verhandlungen wird es nicht geben.

2018 galten die Verhandlungen als abgeschlossen. Aus Sicht der Schweiz waren aber mehrere Punkte nicht ausreichend geklärt. Zwei Jahre bewegte sich nichts. Die Schweiz führte intern Konsultationen mit Gewerkschaften, Unternehmen, den Kantonen. Schließlich verlangte die Schweiz Klärung in mehreren Bereichen. Die EU bot Klarstellungen an, nicht aber, wie von der Schweiz zuletzt gefordert, die Punkte komplett aus dem Vertragswerk zu streichen.

Das geplante Rahmenabkommen sollte die mehr als 120 Einzelverträge zwischen der EU und der Schweiz bündeln und eine einfachere Rechtsanpassung beinhalten. Bislang müssen die einzelnen Verträge aktualisiert werden, es gibt keine automatische Anpassung der Schweizer Regeln, wenn im EU-Binnenmarkt neue Richtlinien gelten. Dadurch entstehen immer wieder Ungleichheiten, die die EU ausräumen will. Eine automatische Rechtsübernahme war aber nicht vorgesehen. Wie das Verhältnis zwischen beiden Seiten künftig geregelt werden soll, ist unklar.

Für Grenzgänger ändert sich vorerst nichts

Zwar bleibt der Status Quo vorerst bestehen, was bedeutet, dass sich etwa für Grenzgänger nichts ändern wird. Die bilateralen Verträge zwischen der EU und der Schweiz haben weiterhin Bestand. Doch die sind teils stark veraltet. Das Freihandelsabkommen ist 50 Jahre alt, die beiden bilateralen Abkommen 20 Jahre. Zeitgemäß sind sie längst nicht mehr. Weil die EU nicht einzelne Verträge erneuern will, sind die Konsequenzen absehbar: „Dies könnte einen schleichenden Erosionsprozess nach sich ziehen“, befürchtet man schon jetzt im Landeswirtschaftsministerium in Stuttgart. Auswirkungen auf Lieferketten seien möglich.

Die Punkte Personenfreizügigkeit, Lohnschutz und staatliche Beihilfen blieben ungeklärt

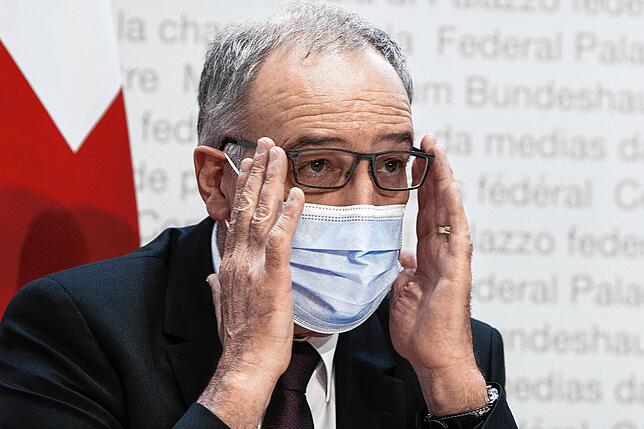

Konkret dreht sich der Streit um drei Punkte. Die Schweiz stellt sich vor allem gegen die Personenfreizügigkeit, wonach Menschen in der EU und dem Binnenmarkt leben und arbeiten dürfen. Mit der Unionsbürgerrichtlinie werden die Rechte auf Sozialhilfe erweitert, moniert die Schweiz. „Das käme einem Paradigmenwechsel gleich“, moniert der Bundesrat und Außenminister Ignazio Cassis gestern. Übernähme die Schweiz die Richtlinie, kämen EU-Bürger bereits nach fünf Jahren zu einem Daueraufenthaltsrecht – und nicht wie bisher erst nach zehn Jahren. Tatsächlich ist die Unionsbürgerrichtlinie im Abkommen aber gar nicht erwähnt.

Der zweite Streitpunkt ist der Lohnschutz. Cassis ging es um „die Sicherung der Schutzwirkung der flankierenden Maßnahmen gegen Lohndumping“. Dies wäre mit dem Rahmenabkommen nicht mehr garantiert gewesen.

Auch die staatlichen Beihilfen wären genauer geprüft worden, weil es im Binnenmarkt keine Wettbewerbsvorteile geben darf. Hier zeigte sich die EU aber kompromissbereit, wenn die anderen beiden Punkte eine Einigung fänden.

Bei den drei offenen Punkten habe es keinen Verhandlungsspielraum mehr gegeben, monierte Cassis. Die EU berief sich auf den Grundsatz der Nicht-Diskriminierung – alle Mitglieder des Binnenmarkts müssen nach den gleichen Regeln spielen. Auch beim letzten Treffen am 23. April mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kam es deshalb nicht zum erhofften Durchbruch.

Zwar hatte die Schweiz die dynamische Rechtsübernahme und die geplanten Schiedsgerichte in Streitfällen, die in letzter Instanz vom Europäischen Gerichtshof geschlichtet werden müssen, „im Grundsatz“ akzeptiert. Auch die sogenannte Guillotine-Klausel sorgte bei den Schweizern für Unbehagen: Kündigen sie einen der Einzelverträge, fallen alle anderen. „Das hätte eine grundlegende Änderung im Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz bedeutet“, so Cassis.

Der EU-Abgeordnete Andreas Schwab sagte dem SÜDKURIER: „Die Entscheidung des Schweizer Bundesrates richtet beträchtlichen Flurschaden an. Damit sind mehr als sieben Jahre Verhandlungen und zuletzt geduldiges Abwarten sinnlos vergeudet worden. Es haben sich einige wenige Hardliner in der Schweizer Verwaltung durchgesetzt, die bei einer Volksabstimmung wohl verloren hätten.“ Er ergänzt: „Die offenen Fragen im Verhältnis Schweiz-EU bleiben, kein Problem wird mit einer Ablehnung des Rahmenabkommens gelöst.“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner, Vorsitzender der deutsch-schweizerischen Parlamentariergruppe, bedauert die Entscheidung der Schweiz: „Die Verlierer sitzen nicht in Bern oder in Brüssel: es sind diejenigen, die in unserer Grenzregion von diesem Abkommen profitiert hätten.“

Beginn einer „langsamen Auseinanderentwicklung“?

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg sind eng. 2020 belief sich die Ausfuhr vom Südwesten in die Schweiz auf 14,7 Milliarden Euro und war damit drittgrößtes Exportziel. „Beim Import steht die Schweiz 2020 mit 15,7 Milliarden Euro in Baden-Württemberg auf Platz 1“, erklärt die Ministeriumssprecherin.

Auswirkungen gibt es aber schon jetzt: Bereits im Juli 2019 hatte die EU die Schweizer Börsenäquivalenz nicht mehr verlängert. Der Vertrag über medizinische Produkte läuft am 26. Mai aus. Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut: „Mit dem heutigen Inkrafttreten der neuen Verordnungen der EU zu Medizinprodukten erleben wir einen ersten Rückschritt in den langjährigen und engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der EU und der Schweiz.“ Sie ergänzt: „Angesichts des angekündigten Abbruchs der Verhandlungen von Schweizer Seite mit der EU zum institutionellen Rahmenabkommen, den wir zutiefst bedauern, könnte dies erst der Anfang einer schmerzhaften, langsamen Auseinanderentwicklung der beiden Märkte sein.“

Nachteile für die Maschinenbau-Branche?

Tatsächlich könnte Ähnliches bald im Bereich des Maschinenbaus drohen. Eine neue Verordnung tritt voraussichtlich 2023 in Kraft – die Schweiz würde den Anforderungen zum Marktzugang dann nicht mehr entsprechen. Die Schweiz hat dazu bereits Übergangsregelungen geschaffen. Ohne das Rahmenabkommen werden zudem keine neuen Verträge wie etwa für den Zugang zum Strommarkt abgeschlossen.

Die Schweiz will nun aber den Dialog mit der EU aufnehmen, um die bestehenden Verträge aufrechtzuerhalten. Die Antwort aus Brüssel scheint absehbar. Man ließ mitteilen: „Wir werden nun die Folgen dieser Ankündigung sorgfältig analysieren.“