Warum sind Sie Polizist geworden?

Das ist ganz kurios: Die Geschwister meines Vaters haben, als es um meine berufliche Entwicklung ging, erzählt, dass ihr Nachbar Polizist und immer daheim sei. Was sie natürlich verschwiegen hatten: Dass er im Schichtdienst arbeitete und deshalb oft tagsüber zu Hause war.

Außerdem wird einem bei der Polizei der Führerschein bezahlt, man braucht nicht zur Bundeswehr und bekommt schon in der Ausbildung etwas bezahlt. Ich ging also als 17-Jähriger 1976 zur Auswahlprüfung nach Biberach, aber Polizist zu werden war zunächst nicht meine tiefste innerste Überzeugung, wie bei anderen Pilot oder Lokführer.

Und heute?

Ich bin seit 1983 bei der Kripo und bis heute ist das mein Traumberuf. Ich wollte schon früher hin, weil man dort die großen, spektakulären Kriminalfälle von Bränden bis Tötungen bearbeitet, aber damals war noch keine Stelle frei.

Was geht einem Kripobeamten durch den Kopf, wenn ein Sohn seine Mutter im Wahn ersticht, wie das im Vorjahr in Dauchingen der Fall war, und dann auch noch der Vater beim vom Sohn gelegten Brand stirbt?

Es ist schwierig zu vermitteln: Im Grunde sind wir Kripobeamte ein Stück abgelenkt vom tragischen Geschehen, das sich da ereignet. Vielleicht ist das auch ein Schutzmechanismus für einen selber, dass wir uns da auf einen Abarbeitungsmodus konzentrieren.

Was zusehends feststellbar ist: Die Tatsache, dass Täter immer häufiger bestimmte psychische Erkrankungen aufweisen – das ist schon signifikant, wie zum Beispiel in Dauchingen. Auch Frauen weisen entsprechende Krankheitsmuster auf. Das sind Situationen, mit denen auch die Angehörigen nicht fertig werden. Es ist immer die Frage, hätte man das verhindern können, wenn man anders reagiert hätte. Das ist das Schwierige, dass es in diesen Fällen rauszuarbeiten gilt.

Welcher Fall war zuletzt besonders belastend für Sie und Ihre Kollegen?

Immer, wenn man eine Tragödie aus dem Nichts erlebt und Kinder betroffen sind, berührt einen das schon sehr. Liggersdorf (Ex-Mitarbeiter tötete Unternehmer in Hohenfels-Liggersdorf mit Beil und verletzte dessen beide Kinder schwer, Anm.) war so ein schwieriger Fall für uns. Die Verletzungsmuster vom jüngsten Kind waren schon sehr belastend. Aber das ist auch Ansporn, dass man alles so sauber wie möglich aufarbeitet, damit der, der das getan hat, auch einer gerechten Strafe zugeführt wird – was auch passiert ist (lebenslange Haft, Anm.).

Wie geht man so einen tragischen Einsatz an?

Der Kriminaldauerdienst und die Streifenbesatzungen hören noch die Schreie, sehen die Verletzten – bis wir Ermittler tatsächlich an dem Tatort sind, ist das vorbei. Gleichzeitig sind aber Angehörige da, die Fragen haben. Es ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass wir Empathie haben, mitfühlen und feinfühlig vorgehen, und sofort Hilfsorganisationen, wie den Weißen Ring, ins Boot holen. Auch intern hat sich die psychosoziale Betreuung bewährt.

Es macht einen Unterschied, wenn jemand die Mutter der beiden Kinder von Liggersdorf stundenlang vernehmen oder die Maßnahmen koordinieren muss und nicht so nah dran ist – auf diese Kollegen muss man schauen, wen belastet das Leid mehr, wen weniger.

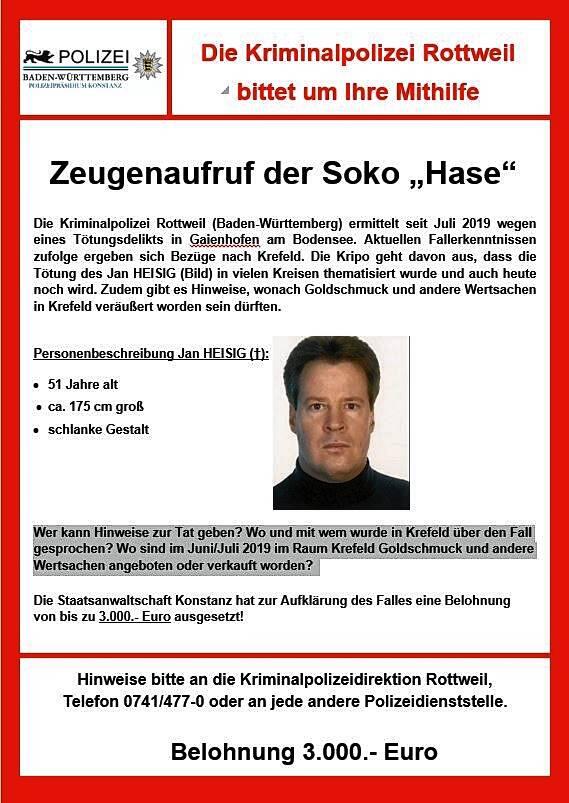

Viele Menschen fragen sich, warum die Kripo seit Sommer 2019 noch nicht den oder die Mörder von Jan Heisig auf der Halbinsel Höri überführen konnte – wie kann das sein?

Der Fall ist in sich schwierig, weil die Leiche bislang noch nicht gefunden werden konnte. Die Kripo in Friedrichshafen und Konstanz hat den Fall sehr gut aufgearbeitet und im Zuge der Polizeireform 2020 an uns in der Kripo Rottweil übergeben. Die Ermittlungen waren und sind sehr umfangreich.

Die Polizei soll große Blutlachen des verschwundenen Jan Heisig in seinem Haus gefunden haben. Sind die beiden Tatverdächtigen aus Nordrhein-Westfalen so professionell vorgegangen, dass man ihnen nichts nachweisen kann?

Es gibt Spuren, die man nicht abklären kann, und man muss alles in Relation setzen. Blut ist eben nur Blut. Wir können – wie bei Cold Cases – nur damit arbeiten, was wir haben, eben kriminaltechnische Spuren. Und man braucht einen roten Faden durch so einen Fall – wenn man den in den ersten 48 Stunden nicht findet, dann wird es nicht einfacher.

Glauben Sie, wird die Kripo den Fall Höri noch lösen oder braucht es dafür einen Zufallsfund, wie nach fünf Jahren in Hohentengen am Hochrhein im Fall Gino Bornhauser?

Ein Mordfall gerät nie in Vergessenheit. Man braucht Stehvermögen. Selbstverständlich hoffen wir darauf, den Fall noch aufklären zu können. Wir haben jeden Stein umgedreht und hatten massiven Technikeinsatz – aber das hat noch nicht zum Erfolg geführt, vielleicht kommt es zu einem Zufallsfund.

Wie geht die Kripo bei einem Tötungsdelikt vor?

Wenn heute um 23 Uhr ein Fall anläuft mit Verdacht auf eine Tötung, dann trifft der Kriminaldauerdienst die ersten Maßnahmen. Wir werden dann nachalarmiert in einer entsprechenden Stärke mit Kriminaltechnik. Der Tatort wird eingefroren, an den Spuren am Fahrzeug oder in der Wohnung wird nichts verändert – das muss alles so „jungfräulich“ sein wie möglich, um ganz konsequent die Spuren abarbeiten zu können. Jede Veränderung eines Tatorts kann ein Bild verfälschen.

Wenn kein Täter festgenommen werden konnte, richten wir noch in der Nacht eine Sonderkommission ein und arbeiten durch. Da kann es sein, dass man erst um 5 Uhr morgens heimkommt, sich nur umzieht und dann weiterarbeitet – diese Tage können oft sehr lang werden – insbesondere, wenn so ein Fall nachts anläuft. Auch der zweite Tag geht dann oft noch bis 22 Uhr.

Gilt die gesetzliche Höchstarbeitszeit für Kripobeamte nicht?

16, 18 Stunden Arbeitszeit pro Tag sind dem Fall geschuldet. Es gibt Ausnahmeregelungen vom Arbeitsrecht, weil ich kann ja nicht um Mitternacht sagen kann, mein Tagwerk ist vorbei.

Wirkt sich der Schlafmangel nicht auf die Qualität der Ermittlungen aus?

Kripobeamte sind in solchen Fällen im Adrenalinmodus, die Zeit vergeht schnell. Aber klar gibt es auch einmal ein Tief.

Was war Ihr bisher größter Ermittlungserfolg?

Herausstechend und sicherlich sehr anspruchsvoll war ein Handgranatenwurf auf eine Asylunterkunft im Jahr 2016 in Villingen-Schwenningen, also kurz nach der Flüchtlingswelle. Da war enormer Druck da, weil das zunächst auch eine politische Dimension hatte. Der damalige Innenminister (Reinhold Gall, Anm.) kam zu einer Besprechung nach Rottweil. Es gab keine Hinweise auf Täter. Mit einem Riesenteam konnten wir in akribischer Arbeit ermitteln, dass der Handgranatenwurf nicht politisch motiviert war, sondern aus den Reihen der rivalisierenden Sicherheitskräfte der Asylunterkunft, die untereinander konkurrierten.

Schaut man als langjähriger Kripokommissar noch TV-Krimis?

TV-Krimis sind nicht nur Fiktion. Aber meist steht dort ein Beziehungsgeflecht im Vordergrund. Das ist Unterhaltung, unsere Fälle sind Realität. Es gibt sicher den einen oder anderen TV-Krimi, den finde ich nicht schlecht gemacht, insbesondere die skandinavischen – die treffen eher meinen Geschmack als der Tatort aus Freiburg.

Sie leiten seit dem Vorjahr die Verhandlungsgruppe im Polizeipräsidium Konstanz. Was macht man da?

Es gibt immer wieder Bedrohungs- und Suizidlagen, beispielsweise droht jemand, sich wo runterzustürzen oder Partner und Kinder umzubringen. Um da schnell reagieren zu können, gibt es in jedem Präsidium eine Verhandlungsgruppe, die dann eingesetzt wird, um eine qualifizierte Gesprächsführung zu gewährleisten. Dafür gibt es einen eigenen Lehrgang mit vielen psychologischen Inhalten, aber auch Erfahrungswissen von Einsätzen spielt eine große Rolle.

Ursprünglich waren Geiselnahmen, Entführungen und Erpressungen herausragende Delikte, in denen die Verhandlungsgruppe eingesetzt war. Heute haben wir die häufigsten Einsätze nicht bei Großlagen, die zum Glück selten sind, sondern bei Suizidlagen und Bedrohungen.

Wie gehen Sie da vor?

Das Wichtigste ist, eine Kommunikation aufzubauen. Man macht das nicht alleine, sondern hat ein Team als Unterstützung. Dabei kann man ein Gefühl dafür bekommen, wo es Gesprächsthemen gibt, bei denen eine Kommunikation gelingen könnte. Wenn man einen verzweifelten Mensch, der androht, sich umzubringen, beispielsweise auf den Verlust der Arbeitsstelle anspricht, ist das ein negativer Trigger. Zukunftsperspektiven, wie Familie und Kinder, wirken positiv. Aber das hängt immer vom Gegenüber ab. Oft sind das ganz banale Dinge. Einfach mal zuhören und verstehen, was diesen Mensch bewegt, hat auch schon geholfen.

Wie oft mussten Sie schon Verhandlungen führen?

Seit 1999 waren es Dutzende. Einmal stand eine Person auf einer Brüstung eines Aussichtsturms im Raum Rottweil und wollte sich runterstürzen. Sie war dann bereit aufzugeben, aber zu entkräftet, um zurück zu klettern. Zu zweit oder zu dritt haben wir die Person ergriffen und in Sicherheit gebracht. Wenn man jemanden überzeugen kann, sich nicht umzubringen, ist das natürlich ein Erfolg.

Sie sind Jahrgang 1959 – denkt man da langsam an die Rente?

Ich könnte seit 2020 im Ruhestand sein, aber die Neuorganisation (der Polizeipräsidien, Anm.) war eine Herausforderung für sich. Nach knapp 46 Jahren im Polizeidienst sind jüngere, technisch versiertere Kollegen an der Reihe – da wird es Zeit für den Ruhestand. Im Sommer wird es soweit sein.

Was haben Sie dann vor?

Auf Anraten meiner Frau habe ich vor drei, vier Jahren mit der Imkerei begonnen. Ich werde den Bienen im Sommerhalbjahr zureden, dass sie ordentlich Honig zutragen, und mich mit den Enkelkindern, der Familie und dem Haus befassen. Wir haben zwar keinen Wohnwagen, aber was mich reizen würde, wäre mit meinen bescheidenen handwerklichen Fähigkeiten einen Kastenwagen als Wohnmobil ausbauen. Ein Loch wird es sicher nicht geben, es gibt immer etwas zu tun.